他们的人生因此而精彩

■本报记者 徐碧芳 通讯员 陈君贤 沈农

自2004年我省开始实施千万农村劳动力素质培训工程以来,共有750余万农民参加了农业专业技能、农民转移就业和创业技能、在岗农民工提升技能、后备劳动力就业技能和农民学历教育等各类培训,农民素质不断提高,就业创业能力不断增强。他们有的领办专业合作社,成为现代农业的领跑者;有的走出乡村,成为产业工人;有的自主创业,成为活跃一方经济、带领乡亲致富的能人……

从家庭主妇到合作社理事长

这两天,上虞市晶梅杨梅专业合作社理事长徐金美忙得不可开交,一边接待到杨梅山来的游客,一边忙着接听客商的订购电话,安排人员采摘、发货。很难想像5年前她还是驿亭镇虎岙村一个默默无闻的家庭主妇。

说起自己的创业路,徐金美自己都觉得有点“传奇”色彩。

2004年,41岁的徐金美参加高中同学会,由于徐金美的娘家在二都,那里盛产杨梅,大家都嚷着要到她家吃杨梅。可丈夫家没有杨梅山,自己已出嫁多年,再到娘家去拿也不好意思。于是,徐金美与跑供销的丈夫一合计,决定去包片杨梅山。第二年,徐金美便试着承包了马家埠村10亩杨梅山。当年,徐金美不仅用杨梅款待了同学,还赚了1万元钱。

初尝甜头的徐金美欣喜不已,可一想到要肩挑手提到上虞城区零卖杨梅,又让她觉得销售风险太大,不知道今后的路该怎么走。就在这时,她参加了上虞市首期农民创业培训班。当老师讲到农产品营销要走品牌之路,还可与休闲观光旅游结合起来时,徐金美眼前顿时一亮。当他们参观了绍兴市越城区的方圆农庄,听了农庄经营者的现身说法后,徐金美心里更有了底。2006年4月,在有关部门的支持下,徐金美向亲戚朋友借了20万元承包了二都村120亩杨梅林,并创办了上虞市晶梅杨梅合作社,大胆干了起来。

从此,徐金美在深山冷岙里安了家。开荒、种树、培育、管理……为了进一步充实自己,一空下来她就往书店跑,背回大包小包的书,管理的、财务的、栽培的,徐金美如饥似渴,甚至还学起了英语。“一步跨出去了,没有回头的余地!”

注册“晶梅”商标,打响“晶梅”品牌,实施统一包装、统一销售,晶梅牌二都杨梅通过无公害农产品产地认定与产品认证,合作社被评为省林业示范专业合作社……注重走品牌之路的徐金美步子跨得越来越稳健,合作社也从粗放经营走向科学化经营管理。如今的合作社,已从原来的7个社员增加到107个,连接农户525户,基地3000多亩。

2007年,徐金美又投资70万元,建房子、养土鸡、种果蔬,开始打造杨梅品尝、山野观光休闲为一体的乡村游。如今,合作社300多亩省级林业示范基地产的杨梅一半是被上海、杭州等地的观光客买走的。“有了自己的冷库,运用真空保鲜包装技术,现在我们的杨梅销售时间能延长到7月中旬,除了鲜果,还生产醉杨梅、杨梅干等系列产品,合作社在宁波、杭州、上海等地都设立了销售窗口,产品附加值大大提高,下一步,我们要进行QS认证,要把杨梅卖到国外去。”如今的徐金美说起经营已经头头是道。

巧手“织出”锦绣生活

今年43岁的郑洪妃是嵊州市金庭镇华堂村的农村妇女。10多年前,经朋友介绍,郑洪妃开始做来料加工经纪人,但由于信息有限,技术又不那么过硬,她接的业务工价很底,规模不大,收入也有限。

2006年上半年,为提高农村妇女在家门口的就业率,当地的农民培训学校开始开办绣花、串珠等培训班,还邀请服装企业的老总与学员进行信息沟通和业务接洽。郑洪妃尽管已是此行的“老手”,但她还是报了名。“原本只是想去看看,没想到去了之后才知道自己要学的东西还很多。”郑洪妃深有体会地说,“在那次培训前,我只能照样衣做绣品,现在只要看图纸,我就能做好绣品了。”通过培训,郑洪妃不但学到了不少服装加工知识,还拓宽了来料加工的生意渠道。现在她麾下已有10多个加工点,每年支付的加工费就有几十万元。郑洪妃的家庭收入也不断增加,不但在嵊州市区买了一套房子,还买了一辆轿车,日子过得越来越红火。

打开人生精彩之门

一次培训到底有多大作用,问十个人有十种不同的答案。但对诸暨店口镇六村的陈海萍来说,培训改变了她人生轨迹,划了一个漂亮的弧线后,把梦境一般的现实之路铺在了她脚下。

陈海萍高中毕业后一直没有找到合适的工作,只好呆在家里帮忙。当时,陈海萍的父母办了个养鸭场,陈海萍就帮忙捉鸭子、捡鸭蛋。生活虽然平静,但在她心底深处,总是期待一个变化。

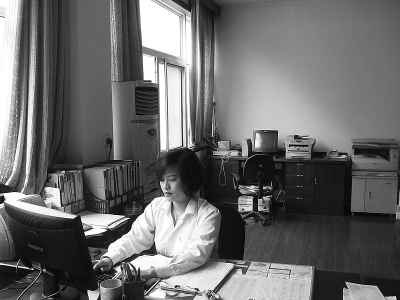

2004年上半年,一次偶然的机会,她听说店口镇政府、镇成校在组织农民素质培训班。心一热,她就报了个企业管理专业。在一个多月的时间里,她每天晚上6点准时出现在课堂上,认真听老师讲课、做笔记。一个多月的学习虽说不长,但让她懂得了电脑操作,初步了解了企业管理知识,用她自己的话说,是让一个手无寸铁的人拥有了一块敲门砖。更重要的是,她以前认为出了校门,就和书本绝缘了,现在她明白什么叫活到老学到老。

之后不久,店口镇镇南精工机械有限公司招人,她凭借娴熟的电脑操作技能和初步的企业管理知识从竞选者中脱颖而出,被公司聘用。进入单位后,她上手快,肯吃苦,不久被提拔为办公室副主任。

2006年,公司搬迁新址,规模扩大,又招了很多新员工。新人要培训,自己要适应新的操作软件处理业务,当年4月,她作为领队带着新来的员工一起走进农民素质培训的课堂。这次培训后,使她完成了职业生涯的再一次提升,成为公司的总经理助理。

直至今天,她都非常感谢政府提供的那次培训学习的机会。她说,那是人生的转折点,如果没有那次培训,她可能找不到称心的工作,或者一辈子做个家庭主妇,是农民素质培训给她开了一扇精彩之门。

“草窝窝”里飞出“金凤凰”

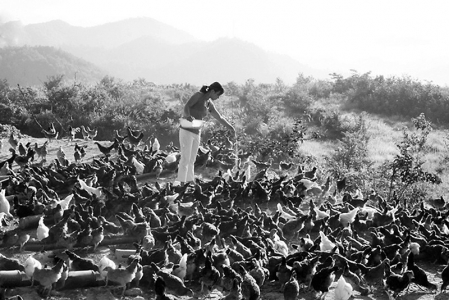

玲珑有致的身材,水灵灵的大眼睛,一身时尚打扮,很难想像她就是每天出入养殖场与10多万只鸡打交道的诸暨金凤果禽专业合作社社长章保凤。

章保凤是诸暨浣东街道东兴村人,初中毕业后便专心在家饲养家禽,但由于技术欠缺,养殖效益一直上不去。在得知农民素质培训班有养殖技术的培训后,章保凤毫不犹豫地参加了。有了专业技术,2005年章保凤开始投资养殖业。

这时,朋友给章保凤带来了一个好消息,杭州的一家品牌鸡销售公司正在物色大型养殖基地,这位朋友向该公司推荐了章保凤的养殖场。几个月后,公司来电,章保凤的养殖场在几十个候选基地中脱颖而出,成为公司的签约合作单位。此时的章保凤心中,已经铺开了一张大型土鸡养殖基地的蓝图。

2006年,章保凤陆续请来十多名员工,还聘请了养殖技术员,开始有声有色地养起鸡来。

功夫不负有心人。养鸡场的规模一天天扩大,从第一年每月出产2000只鸡,到第二年每月能出产上万只鸡,如今,每年可产15万只鸡,年利润达50万元。由于养殖的土鸡肉质鲜美,章保凤养殖的鸡在市场上供不应求。在街道农培办的组织下,由她牵头与当地的7户饲养户联合成立了诸暨市金凤果禽专业合作社,并注册了自己的品牌——草窝窝。如今,金凤果禽专业合作社已成为诸暨规模最大的养殖场之一。

自2004年我省开始实施千万农村劳动力素质培训工程以来,共有750余万农民参加了农业专业技能、农民转移就业和创业技能、在岗农民工提升技能、后备劳动力就业技能和农民学历教育等各类培训,农民素质不断提高,就业创业能力不断增强。他们有的领办专业合作社,成为现代农业的领跑者;有的走出乡村,成为产业工人;有的自主创业,成为活跃一方经济、带领乡亲致富的能人……

从家庭主妇到合作社理事长

这两天,上虞市晶梅杨梅专业合作社理事长徐金美忙得不可开交,一边接待到杨梅山来的游客,一边忙着接听客商的订购电话,安排人员采摘、发货。很难想像5年前她还是驿亭镇虎岙村一个默默无闻的家庭主妇。

说起自己的创业路,徐金美自己都觉得有点“传奇”色彩。

2004年,41岁的徐金美参加高中同学会,由于徐金美的娘家在二都,那里盛产杨梅,大家都嚷着要到她家吃杨梅。可丈夫家没有杨梅山,自己已出嫁多年,再到娘家去拿也不好意思。于是,徐金美与跑供销的丈夫一合计,决定去包片杨梅山。第二年,徐金美便试着承包了马家埠村10亩杨梅山。当年,徐金美不仅用杨梅款待了同学,还赚了1万元钱。

初尝甜头的徐金美欣喜不已,可一想到要肩挑手提到上虞城区零卖杨梅,又让她觉得销售风险太大,不知道今后的路该怎么走。就在这时,她参加了上虞市首期农民创业培训班。当老师讲到农产品营销要走品牌之路,还可与休闲观光旅游结合起来时,徐金美眼前顿时一亮。当他们参观了绍兴市越城区的方圆农庄,听了农庄经营者的现身说法后,徐金美心里更有了底。2006年4月,在有关部门的支持下,徐金美向亲戚朋友借了20万元承包了二都村120亩杨梅林,并创办了上虞市晶梅杨梅合作社,大胆干了起来。

从此,徐金美在深山冷岙里安了家。开荒、种树、培育、管理……为了进一步充实自己,一空下来她就往书店跑,背回大包小包的书,管理的、财务的、栽培的,徐金美如饥似渴,甚至还学起了英语。“一步跨出去了,没有回头的余地!”

注册“晶梅”商标,打响“晶梅”品牌,实施统一包装、统一销售,晶梅牌二都杨梅通过无公害农产品产地认定与产品认证,合作社被评为省林业示范专业合作社……注重走品牌之路的徐金美步子跨得越来越稳健,合作社也从粗放经营走向科学化经营管理。如今的合作社,已从原来的7个社员增加到107个,连接农户525户,基地3000多亩。

2007年,徐金美又投资70万元,建房子、养土鸡、种果蔬,开始打造杨梅品尝、山野观光休闲为一体的乡村游。如今,合作社300多亩省级林业示范基地产的杨梅一半是被上海、杭州等地的观光客买走的。“有了自己的冷库,运用真空保鲜包装技术,现在我们的杨梅销售时间能延长到7月中旬,除了鲜果,还生产醉杨梅、杨梅干等系列产品,合作社在宁波、杭州、上海等地都设立了销售窗口,产品附加值大大提高,下一步,我们要进行QS认证,要把杨梅卖到国外去。”如今的徐金美说起经营已经头头是道。

巧手“织出”锦绣生活

今年43岁的郑洪妃是嵊州市金庭镇华堂村的农村妇女。10多年前,经朋友介绍,郑洪妃开始做来料加工经纪人,但由于信息有限,技术又不那么过硬,她接的业务工价很底,规模不大,收入也有限。

2006年上半年,为提高农村妇女在家门口的就业率,当地的农民培训学校开始开办绣花、串珠等培训班,还邀请服装企业的老总与学员进行信息沟通和业务接洽。郑洪妃尽管已是此行的“老手”,但她还是报了名。“原本只是想去看看,没想到去了之后才知道自己要学的东西还很多。”郑洪妃深有体会地说,“在那次培训前,我只能照样衣做绣品,现在只要看图纸,我就能做好绣品了。”通过培训,郑洪妃不但学到了不少服装加工知识,还拓宽了来料加工的生意渠道。现在她麾下已有10多个加工点,每年支付的加工费就有几十万元。郑洪妃的家庭收入也不断增加,不但在嵊州市区买了一套房子,还买了一辆轿车,日子过得越来越红火。

打开人生精彩之门

一次培训到底有多大作用,问十个人有十种不同的答案。但对诸暨店口镇六村的陈海萍来说,培训改变了她人生轨迹,划了一个漂亮的弧线后,把梦境一般的现实之路铺在了她脚下。

陈海萍高中毕业后一直没有找到合适的工作,只好呆在家里帮忙。当时,陈海萍的父母办了个养鸭场,陈海萍就帮忙捉鸭子、捡鸭蛋。生活虽然平静,但在她心底深处,总是期待一个变化。

2004年上半年,一次偶然的机会,她听说店口镇政府、镇成校在组织农民素质培训班。心一热,她就报了个企业管理专业。在一个多月的时间里,她每天晚上6点准时出现在课堂上,认真听老师讲课、做笔记。一个多月的学习虽说不长,但让她懂得了电脑操作,初步了解了企业管理知识,用她自己的话说,是让一个手无寸铁的人拥有了一块敲门砖。更重要的是,她以前认为出了校门,就和书本绝缘了,现在她明白什么叫活到老学到老。

之后不久,店口镇镇南精工机械有限公司招人,她凭借娴熟的电脑操作技能和初步的企业管理知识从竞选者中脱颖而出,被公司聘用。进入单位后,她上手快,肯吃苦,不久被提拔为办公室副主任。

2006年,公司搬迁新址,规模扩大,又招了很多新员工。新人要培训,自己要适应新的操作软件处理业务,当年4月,她作为领队带着新来的员工一起走进农民素质培训的课堂。这次培训后,使她完成了职业生涯的再一次提升,成为公司的总经理助理。

直至今天,她都非常感谢政府提供的那次培训学习的机会。她说,那是人生的转折点,如果没有那次培训,她可能找不到称心的工作,或者一辈子做个家庭主妇,是农民素质培训给她开了一扇精彩之门。

“草窝窝”里飞出“金凤凰”

玲珑有致的身材,水灵灵的大眼睛,一身时尚打扮,很难想像她就是每天出入养殖场与10多万只鸡打交道的诸暨金凤果禽专业合作社社长章保凤。

章保凤是诸暨浣东街道东兴村人,初中毕业后便专心在家饲养家禽,但由于技术欠缺,养殖效益一直上不去。在得知农民素质培训班有养殖技术的培训后,章保凤毫不犹豫地参加了。有了专业技术,2005年章保凤开始投资养殖业。

这时,朋友给章保凤带来了一个好消息,杭州的一家品牌鸡销售公司正在物色大型养殖基地,这位朋友向该公司推荐了章保凤的养殖场。几个月后,公司来电,章保凤的养殖场在几十个候选基地中脱颖而出,成为公司的签约合作单位。此时的章保凤心中,已经铺开了一张大型土鸡养殖基地的蓝图。

2006年,章保凤陆续请来十多名员工,还聘请了养殖技术员,开始有声有色地养起鸡来。

功夫不负有心人。养鸡场的规模一天天扩大,从第一年每月出产2000只鸡,到第二年每月能出产上万只鸡,如今,每年可产15万只鸡,年利润达50万元。由于养殖的土鸡肉质鲜美,章保凤养殖的鸡在市场上供不应求。在街道农培办的组织下,由她牵头与当地的7户饲养户联合成立了诸暨市金凤果禽专业合作社,并注册了自己的品牌——草窝窝。如今,金凤果禽专业合作社已成为诸暨规模最大的养殖场之一。