浙江,每人每年可吃100公斤鱼

浙江渔业,资源丰富,环境优

越,历史悠久,在全国享有

很高的知名度。新中国成立60年来,浙江海洋渔业走出了一条具有浙江特色的跨越式发展路子,取得了令人瞩目的成就,2008年全省水产品总产量达504万吨,与1949年的不足10万吨相比,增长了50倍,其中海洋捕捞327万吨,海水养殖84万吨,分别增长35倍和80倍。全省渔业经济总产出1293.5亿元,海洋渔业产值300亿元,占整个渔业一产产值的65%。渔民人均收入达到11029元,率先进入小康。

目前,浙江省拥有规模以上水产加工企业334家,年加工能力226万吨,产值超过488亿元;拥有水产品专业交易市场75个,年交易量333万吨、交易额360亿元;年出口水产品43万吨、出口值17亿美元,居全国前列;全省水产品人均占有量由1949年的0.5公斤提高到现在的98.81公斤,增长了197.6倍,彻底告别了“吃鱼难”的历史,全省渔业综合生产能力居全国第四。

标准化的养殖鱼塘

以前,我省的鱼塘大多建在荒滩地、低洼地上,用老百姓的话说是:鱼塘像盆子(浅),塘埂像锯子(弯弯曲曲),生产效率极低。随着养殖品种、模式和技术的不断革新,鱼塘养殖也经历了

大变革,已发展到目前的标准化、设施化、高效生态型的养殖鱼塘。2008年,全省海水鱼塘养殖面积45万亩,产量23.5万吨,产值40亿元,以不到30%的养殖面积,创造了海水养殖近一半的产值。

现代化的捕捞船队

1955年,机帆船试验成功,开启了我省渔业的现代化发展进程。1965年,机帆船已成为海洋捕捞的主力,但捕捞范围还局限在国内沿海。1978年,我省率先引进日本大型钢质渔轮,创建外海船队,开始向外海拓展,1985年,我省4艘渔轮,远赴西非塞内加尔渔场生产,揭开了我省远洋捕捞的序幕。到2008年

底,全省250马力以上海洋机动渔船达到1万余艘,捕捞产量超过300万吨;远洋渔业产量达 到26万吨,位居全国第 一。

发达的水产加工业

我省的水产加工业以前主要以“一把刀,一把盐,一只桶”为主。到上世纪50年代后期,全省加工桶口3.9万只,年加工腌干制品20万吨,约占当时海洋捕捞产量的50%。

近年来,我省的水产品加工企业通过引进技术与设备、自主创新等,积极开发水产加工新产品,产业发展迅猛。2008年,水产加工总量超过200万吨,占全省水产品总量的40%;水产加工产品由20世纪的腌制品、干制品、冷冻品等8大系列近百种产品发展到如今的冷冻调理制品、鱼糜制品、即食方便 食品、海鲜调味品等12大系列数百种产品,产品朝多样化、系列化、高值化方向发展。

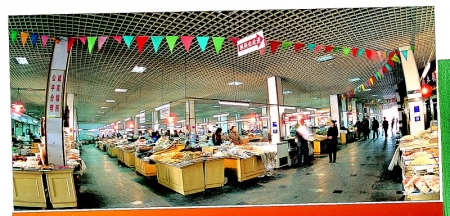

繁荣的水产交易市场

解放前我省只有宁波、温州两个鱼市场。1951年政府相继在舟山、温州、杭州、余姚、象山等地开办了国营水产批发市场。1985年,随着水产品放开经营,各地水产品批发市场迅猛发展,从单一鲜活交易逐步转变为集活、鲜、冻、干水产品交易于一市、产供销一条龙、全方位经营、多功能服务、规范化管理的专业

水产品批发市场。

据统计,截至2008年,我省有专业水产品批发市场75家,年交易总量超过300万吨。

上世纪五六十年代的鱼塘标准化养殖塘

2008年大型金枪鱼围网船在中西太平洋作业

过去用木船捕捞日本对虾

现代化生产车间一角

1982年从日本引进首条鱼糜生产线

大型专业水产批发市场

上世纪五六十年代的鱼市场

很高的知名度。新中国成立60年来,浙江海洋渔业走出了一条具有浙江特色的跨越式发展路子,取得了令人瞩目的成就,2008年全省水产品总产量达504万吨,与1949年的不足10万吨相比,增长了50倍,其中海洋捕捞327万吨,海水养殖84万吨,分别增长35倍和80倍。全省渔业经济总产出1293.5亿元,海洋渔业产值300亿元,占整个渔业一产产值的65%。渔民人均收入达到11029元,率先进入小康。

目前,浙江省拥有规模以上水产加工企业334家,年加工能力226万吨,产值超过488亿元;拥有水产品专业交易市场75个,年交易量333万吨、交易额360亿元;年出口水产品43万吨、出口值17亿美元,居全国前列;全省水产品人均占有量由1949年的0.5公斤提高到现在的98.81公斤,增长了197.6倍,彻底告别了“吃鱼难”的历史,全省渔业综合生产能力居全国第四。

标准化的养殖鱼塘

以前,我省的鱼塘大多建在荒滩地、低洼地上,用老百姓的话说是:鱼塘像盆子(浅),塘埂像锯子(弯弯曲曲),生产效率极低。随着养殖品种、模式和技术的不断革新,鱼塘养殖也经历了

大变革,已发展到目前的标准化、设施化、高效生态型的养殖鱼塘。2008年,全省海水鱼塘养殖面积45万亩,产量23.5万吨,产值40亿元,以不到30%的养殖面积,创造了海水养殖近一半的产值。

现代化的捕捞船队

1955年,机帆船试验成功,开启了我省渔业的现代化发展进程。1965年,机帆船已成为海洋捕捞的主力,但捕捞范围还局限在国内沿海。1978年,我省率先引进日本大型钢质渔轮,创建外海船队,开始向外海拓展,1985年,我省4艘渔轮,远赴西非塞内加尔渔场生产,揭开了我省远洋捕捞的序幕。到2008年

底,全省250马力以上海洋机动渔船达到1万余艘,捕捞产量超过300万吨;远洋渔业产量达 到26万吨,位居全国第 一。

发达的水产加工业

我省的水产加工业以前主要以“一把刀,一把盐,一只桶”为主。到上世纪50年代后期,全省加工桶口3.9万只,年加工腌干制品20万吨,约占当时海洋捕捞产量的50%。

近年来,我省的水产品加工企业通过引进技术与设备、自主创新等,积极开发水产加工新产品,产业发展迅猛。2008年,水产加工总量超过200万吨,占全省水产品总量的40%;水产加工产品由20世纪的腌制品、干制品、冷冻品等8大系列近百种产品发展到如今的冷冻调理制品、鱼糜制品、即食方便 食品、海鲜调味品等12大系列数百种产品,产品朝多样化、系列化、高值化方向发展。

繁荣的水产交易市场

解放前我省只有宁波、温州两个鱼市场。1951年政府相继在舟山、温州、杭州、余姚、象山等地开办了国营水产批发市场。1985年,随着水产品放开经营,各地水产品批发市场迅猛发展,从单一鲜活交易逐步转变为集活、鲜、冻、干水产品交易于一市、产供销一条龙、全方位经营、多功能服务、规范化管理的专业

水产品批发市场。

据统计,截至2008年,我省有专业水产品批发市场75家,年交易总量超过300万吨。

上世纪五六十年代的鱼塘标准化养殖塘

2008年大型金枪鱼围网船在中西太平洋作业

过去用木船捕捞日本对虾

现代化生产车间一角

1982年从日本引进首条鱼糜生产线

大型专业水产批发市场

上世纪五六十年代的鱼市场