浙江农业的N个领先

农民收入24年居全国(省区)首位

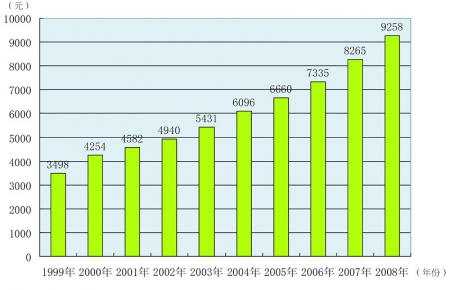

改革开放以来,浙江农民充分利用体制、机制和市场先发优势,艰苦创业、开拓创新,农村经济社会发生了翻天覆地的变化,农民人均年纯收入连续24年位居全国各省区第一位。2008年,农民人均年纯收入达到9258元,比1949年的47元增长196倍。2009年上半年,浙江农民人均现金收入已达到6468元,今年有望突破万元大关。

1999-2008年浙江农民人均年纯收入走势图

第一个消除贫困县的省份

1994年,浙江做出了比全国提前3年,即到1997年基本解决贫困人口温饱问题的重大决策。1998年1月5日,浙江省委、省政府宣布:文成、泰顺、青田、景宁等最后4个贫困县脱贫。至此,浙江8个贫困县全部脱贫摘帽,全省60多万贫困人口的温饱问题基本解决。

率先取消农业税

2001年,浙江开始停征25个欠发达县的农业特产税;2002年,全面停征农业特产税,对361个欠发达乡镇停征农业税;2003年,对种粮油的农户停征农业税。2004年,浙江的绝大多数县(市)停征了农业税,全省农业税从上年的6亿元下降到当年的4000多万元。2005年,浙江全面取消农业税,比全国实施该项政策整整提早了1年。

首创农民信箱

2006年,浙江在全国首创农民信箱,有了全国首个为农民量身定制的信息工具。截至2009年6月,浙江农民信箱实名用户注册超过230万户,启用率达93.5%,农民信箱累计发送个人信件5.1亿封,个人短信4.6亿条。3年多来,通过网上发布信息,达成农产品交易额51亿元以上,减少营销成本2.3亿元;通过农民信箱发送的预警信息指导抗灾救灾,帮助农民减少因灾损失45亿元。

农民专业合作社建设领跑全国

新世纪前后,浙江在全国率先开始了农民专业合作社建设的实践。2002年,被农业部列为全国唯一的农民专业合作经济组织发展试点省。2005年,率先在全国出台《农民专业合作社工商登记规定》,集中解决了“民办、民管、民受益”的农民专业合作社组织原则,台州路桥大红袍果业合作社成为全国最早以法律形式在工商部门注册的农民专业合作社。

截至2009年6月底,浙江农民专业合作社已达12628家,入社农户60.3万个,带动非社员农户370.4万个,入社和带动农户数达到全省总农户数的38.2%。

农技推广体系改革独领风骚

2005年,浙江在全国率先推进农技推广的体制改革,建立起以责任农技制度为主要内容的新型农技推广体系。根据县、乡基层农技推广人员按承担责任不同,分设为县首席农技推广专家、县农技指导员和乡镇责任农技员。截至2008年,全省有包括种植业、畜牧兽医、农机化、经营管理等多个系统的县乡两级责任农技人员1.8万名。责任农技推广制度的建立,有效解决了为农服务的“最后一公里”问题。

第一个成立农业综合执法机构

浙江从上世纪九十年代中期就开始探索农业行政执法体制改革,并于1997年2月在舟山定海成立了全国第一支农业综合执法队伍,把长期依附在各专业站或经营服务机构中的执法职能分离出来,由执法大队代表农林局统一专司农林业行政执法职能。

休闲观光开拓农业新领域

浙江的休闲观光农业萌芽于20世纪90年代初,2005年开始成为新兴农业产业,发展始终走在全国前列。目前,浙江的休闲观光农业主要有农庄经济型、园区农业型、特色产业型、自然人文景观型、农家乐型、农业贸易型等六大类型,从业人员6.05万人,涉农总面积146.95万亩,占全省耕地面积的二十分之一。

省农博会享誉九洲

一年一度的浙江农博会,自1999年以来已成功举办10届,成为我省参展规模最大、知名度最高、参与面最广、交易最活跃的大型品牌展会之一,在全国已有相当大的影响和知名度。仅2008年,就吸引26万市民前来参观购物,产品销售额达7550万元,签订合作意向金额12.4亿元。

蔡卢经验:发达地区发展粮食生产的样本

东阳市蔡卢村自1993年以来,依靠不断壮大的集体经济实力,大胆尝试水稻撒直播技术。该村以农艺农机配套的社会化专业化服务为突破口,解决了农村种田苦、种田难、种田不划算和普遍抛荒的问题,取得了省力、省本、高效率、高效益的成效,并率先在全市实现了农田园林化、经营规模化、耕作机械化和服务社会化,形成了与“两田制”截然不同的生产经营模式——蔡卢经验。1996年,省政府号召全省学习推广“蔡卢经验”,1997年,时任国务院副总理温家宝指出:“蔡卢的做法,在沿海经济发达地区具有普遍倡导的意义。”

沼气治污走在全国前列

浙江利用沼气技术处理农村和农业废弃物,推广以沼气为纽带的农村能源生态工程,充分利用可再生能源资源,把农村“三废”(秸秆、粪便、垃圾)变成“三料”(燃料、饲料、肥料)。至2008年底,全省已累计建设规模化畜禽养殖场沼气工程7295处,总容积72万立方米,年处理粪便污水3235万吨,年产沼气6500万立方米,在全国率先走出了一条生态效益和经济效益双赢的路子。

改革开放以来,浙江农民充分利用体制、机制和市场先发优势,艰苦创业、开拓创新,农村经济社会发生了翻天覆地的变化,农民人均年纯收入连续24年位居全国各省区第一位。2008年,农民人均年纯收入达到9258元,比1949年的47元增长196倍。2009年上半年,浙江农民人均现金收入已达到6468元,今年有望突破万元大关。

1999-2008年浙江农民人均年纯收入走势图

第一个消除贫困县的省份

1994年,浙江做出了比全国提前3年,即到1997年基本解决贫困人口温饱问题的重大决策。1998年1月5日,浙江省委、省政府宣布:文成、泰顺、青田、景宁等最后4个贫困县脱贫。至此,浙江8个贫困县全部脱贫摘帽,全省60多万贫困人口的温饱问题基本解决。

率先取消农业税

2001年,浙江开始停征25个欠发达县的农业特产税;2002年,全面停征农业特产税,对361个欠发达乡镇停征农业税;2003年,对种粮油的农户停征农业税。2004年,浙江的绝大多数县(市)停征了农业税,全省农业税从上年的6亿元下降到当年的4000多万元。2005年,浙江全面取消农业税,比全国实施该项政策整整提早了1年。

首创农民信箱

2006年,浙江在全国首创农民信箱,有了全国首个为农民量身定制的信息工具。截至2009年6月,浙江农民信箱实名用户注册超过230万户,启用率达93.5%,农民信箱累计发送个人信件5.1亿封,个人短信4.6亿条。3年多来,通过网上发布信息,达成农产品交易额51亿元以上,减少营销成本2.3亿元;通过农民信箱发送的预警信息指导抗灾救灾,帮助农民减少因灾损失45亿元。

农民专业合作社建设领跑全国

新世纪前后,浙江在全国率先开始了农民专业合作社建设的实践。2002年,被农业部列为全国唯一的农民专业合作经济组织发展试点省。2005年,率先在全国出台《农民专业合作社工商登记规定》,集中解决了“民办、民管、民受益”的农民专业合作社组织原则,台州路桥大红袍果业合作社成为全国最早以法律形式在工商部门注册的农民专业合作社。

截至2009年6月底,浙江农民专业合作社已达12628家,入社农户60.3万个,带动非社员农户370.4万个,入社和带动农户数达到全省总农户数的38.2%。

农技推广体系改革独领风骚

2005年,浙江在全国率先推进农技推广的体制改革,建立起以责任农技制度为主要内容的新型农技推广体系。根据县、乡基层农技推广人员按承担责任不同,分设为县首席农技推广专家、县农技指导员和乡镇责任农技员。截至2008年,全省有包括种植业、畜牧兽医、农机化、经营管理等多个系统的县乡两级责任农技人员1.8万名。责任农技推广制度的建立,有效解决了为农服务的“最后一公里”问题。

第一个成立农业综合执法机构

浙江从上世纪九十年代中期就开始探索农业行政执法体制改革,并于1997年2月在舟山定海成立了全国第一支农业综合执法队伍,把长期依附在各专业站或经营服务机构中的执法职能分离出来,由执法大队代表农林局统一专司农林业行政执法职能。

休闲观光开拓农业新领域

浙江的休闲观光农业萌芽于20世纪90年代初,2005年开始成为新兴农业产业,发展始终走在全国前列。目前,浙江的休闲观光农业主要有农庄经济型、园区农业型、特色产业型、自然人文景观型、农家乐型、农业贸易型等六大类型,从业人员6.05万人,涉农总面积146.95万亩,占全省耕地面积的二十分之一。

省农博会享誉九洲

一年一度的浙江农博会,自1999年以来已成功举办10届,成为我省参展规模最大、知名度最高、参与面最广、交易最活跃的大型品牌展会之一,在全国已有相当大的影响和知名度。仅2008年,就吸引26万市民前来参观购物,产品销售额达7550万元,签订合作意向金额12.4亿元。

蔡卢经验:发达地区发展粮食生产的样本

东阳市蔡卢村自1993年以来,依靠不断壮大的集体经济实力,大胆尝试水稻撒直播技术。该村以农艺农机配套的社会化专业化服务为突破口,解决了农村种田苦、种田难、种田不划算和普遍抛荒的问题,取得了省力、省本、高效率、高效益的成效,并率先在全市实现了农田园林化、经营规模化、耕作机械化和服务社会化,形成了与“两田制”截然不同的生产经营模式——蔡卢经验。1996年,省政府号召全省学习推广“蔡卢经验”,1997年,时任国务院副总理温家宝指出:“蔡卢的做法,在沿海经济发达地区具有普遍倡导的意义。”

沼气治污走在全国前列

浙江利用沼气技术处理农村和农业废弃物,推广以沼气为纽带的农村能源生态工程,充分利用可再生能源资源,把农村“三废”(秸秆、粪便、垃圾)变成“三料”(燃料、饲料、肥料)。至2008年底,全省已累计建设规模化畜禽养殖场沼气工程7295处,总容积72万立方米,年处理粪便污水3235万吨,年产沼气6500万立方米,在全国率先走出了一条生态效益和经济效益双赢的路子。