心系竹农 服务竹农

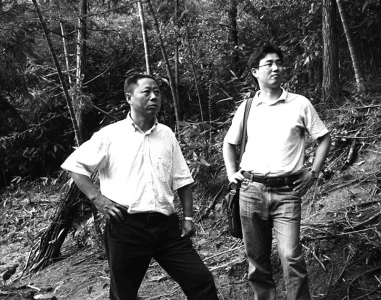

——记省林科院科技特派员何奇江

何奇江是省林科院副研究员,专业从事竹林培育研究和推广。2003年,他作为省首批科技特派员被派驻金华市婺城区沙畈乡,指导竹农丰产培育技术,一干就是5年。今年,他再次以省科技特派员的身份,被派驻到景宁县景南乡。

2003年,何奇江刚到婺城区时,当地领导怕他吃不了苦,想把他安排在离市区近、生活方便的乡镇,但他主动要求到离市区较远、生活相对贫困的沙畈乡。因沙畈乡政府住房紧张,何奇江被安排住在一农民家,与他们同吃同住,没有一句怨言,觉得这样可以更多地了解实际情况,有利于工作的开展。虽然那里交通、生活不便,但他还是安心工作。

何奇江一到沙畈乡,就对全乡的资源、基础设施、气候土壤、农民收入和生活现状以及他们的思想情况等开展调研,并撰写了金华市婺城区沙畈乡调研报告,对沙畈乡的基本情况、贫困现状及存在问题、科技推进沙畈乡奔小康的建议等进行了论述,受到了乡领导的肯定。

在沙畈乡的5年里,考虑到乡里有近3万亩的毛竹林,何奇江先后申报了毛竹低产林改造及丰产技术推广、毛竹笋竹两用林无公害栽培技术推广、毛竹林无公害冬笋丰产技术推广等项目,为当地的毛竹笋竹两用林发展提供了技术依托。通过调研,何奇江将沙畈乡的竹林分两种经营类型,一类是毛竹笋竹两用林,另一类是有机笋培育基地。他建议在立地条件较好、土层深厚肥沃的地方建立毛竹笋竹两用林;在海拔较高、土壤较薄的地方建立有机笋基地,这样既能增加农民收入,还能保护生态环境。与此同时,他牵头建立了4000余亩毛竹笋竹两用林基地,其中示范林215亩。此外,他还编写了婺城区沙畈乡毛竹笋竹两用林项目2003-2005年发展规划,有力地促进了当地毛竹笋竹两用林的发展。

5年间,何奇江通过举办培训班、组织农技人员外出参观学习、请专家讲课等方式,在沙畈乡推广了毛竹低产林改造及丰产技术和毛竹一竹三笋丰产技术等5项技术,全乡毛竹和笋产品收入从420万元提高到1030万余元,人均毛竹林收入从323元提高到790元,净增467元。示范基地也被金华市评为“优秀特派员示范基地”。

因成绩突出,何奇江两次被评为省优秀科技特派员,并入选省“151”人才工程第二层次培养对象,2007年获省第九届青年科技奖。

今年春,何奇江入驻景宁县景南乡后,根据该乡毛竹资源优势,结合自己专业技术特长,向省科技厅申报了毛竹低产林改造技术研究推广、毛竹笋竹两用林技术研究推广、毛竹丰产笋用林技术研究推广3个项目。他在忠溪等村确定了毛竹低产林改造、毛竹笋竹两用林和毛竹丰产笋用林3个示范基地,面积500亩。为了建好基地,他多次下村入户,帮助竹农解决在栽培过程中碰到的实际问题,还现场指导施肥、垦复、挖笋等技术,受到当地群众的好评。

为了帮助景南乡发展蔬菜产业,何奇江邀请同在景宁任科技特派员的省农科院蔬菜专家前来给菜农授课,传授高山茭白高产栽培技术;当得知当地竹农有竹林养鸡的想法时,他又积极与省农科院的养殖专家联系,初步确定了竹林养鸡的地址。

(省林科院供稿)

2003年,何奇江刚到婺城区时,当地领导怕他吃不了苦,想把他安排在离市区近、生活方便的乡镇,但他主动要求到离市区较远、生活相对贫困的沙畈乡。因沙畈乡政府住房紧张,何奇江被安排住在一农民家,与他们同吃同住,没有一句怨言,觉得这样可以更多地了解实际情况,有利于工作的开展。虽然那里交通、生活不便,但他还是安心工作。

何奇江一到沙畈乡,就对全乡的资源、基础设施、气候土壤、农民收入和生活现状以及他们的思想情况等开展调研,并撰写了金华市婺城区沙畈乡调研报告,对沙畈乡的基本情况、贫困现状及存在问题、科技推进沙畈乡奔小康的建议等进行了论述,受到了乡领导的肯定。

在沙畈乡的5年里,考虑到乡里有近3万亩的毛竹林,何奇江先后申报了毛竹低产林改造及丰产技术推广、毛竹笋竹两用林无公害栽培技术推广、毛竹林无公害冬笋丰产技术推广等项目,为当地的毛竹笋竹两用林发展提供了技术依托。通过调研,何奇江将沙畈乡的竹林分两种经营类型,一类是毛竹笋竹两用林,另一类是有机笋培育基地。他建议在立地条件较好、土层深厚肥沃的地方建立毛竹笋竹两用林;在海拔较高、土壤较薄的地方建立有机笋基地,这样既能增加农民收入,还能保护生态环境。与此同时,他牵头建立了4000余亩毛竹笋竹两用林基地,其中示范林215亩。此外,他还编写了婺城区沙畈乡毛竹笋竹两用林项目2003-2005年发展规划,有力地促进了当地毛竹笋竹两用林的发展。

5年间,何奇江通过举办培训班、组织农技人员外出参观学习、请专家讲课等方式,在沙畈乡推广了毛竹低产林改造及丰产技术和毛竹一竹三笋丰产技术等5项技术,全乡毛竹和笋产品收入从420万元提高到1030万余元,人均毛竹林收入从323元提高到790元,净增467元。示范基地也被金华市评为“优秀特派员示范基地”。

因成绩突出,何奇江两次被评为省优秀科技特派员,并入选省“151”人才工程第二层次培养对象,2007年获省第九届青年科技奖。

今年春,何奇江入驻景宁县景南乡后,根据该乡毛竹资源优势,结合自己专业技术特长,向省科技厅申报了毛竹低产林改造技术研究推广、毛竹笋竹两用林技术研究推广、毛竹丰产笋用林技术研究推广3个项目。他在忠溪等村确定了毛竹低产林改造、毛竹笋竹两用林和毛竹丰产笋用林3个示范基地,面积500亩。为了建好基地,他多次下村入户,帮助竹农解决在栽培过程中碰到的实际问题,还现场指导施肥、垦复、挖笋等技术,受到当地群众的好评。

为了帮助景南乡发展蔬菜产业,何奇江邀请同在景宁任科技特派员的省农科院蔬菜专家前来给菜农授课,传授高山茭白高产栽培技术;当得知当地竹农有竹林养鸡的想法时,他又积极与省农科院的养殖专家联系,初步确定了竹林养鸡的地址。

(省林科院供稿)