刘卫超:用心守护山区群众的健康

通讯员 姚德延

浙江省第二高峰——庆元县百山祖,山峦重重叠叠,有百山祖、合湖两个乡,共17个行政村、31个自然村,面积达151.65平方公里。因为地处偏僻,近年来山上农民已从近万人减到了现在的不到3000人。就在人们纷纷外迁时,一位瘦弱的乡村医生却放弃调往县城的机会,24年如一日,坚守在大山里,用心守护着山民的健康,谱写了一曲新时代乡村医生的青春乐章。他就是庆元县百山祖中心卫生院院长刘卫超。

“我一定要把家门口的医院办好,让更多群众看得上病、看得起病、看得好病。”

1965年3月,刘卫超出生在合湖乡合湖村,年幼时,伯父患上风寒,因为乡医院设施简陋,辗转检查、又没钱治病,最终耽误了病情,早早离开了人世。后来,邻居家一位老奶奶病倒了,他和邻居将老人扶上当时全村唯一的一辆农用车,颠簸了60多公里,好不容易把老人送到县医院,老人却在到达的那一刻永远地闭上了眼睛。

这两件事让刘卫超刻骨铭心。山区交通不便、医疗条件差、群众看病难的困境在他心中埋下了深深的烙印,他暗暗立志,要从医解除乡亲的危难。

1986年3月,刘卫超从丽水卫校毕业后来到合湖乡卫生院工作。1991年,刘卫超担任院长,年轻的他立下誓言:“我一定要把家门口医院办好,让更多群众看得上病、看得起病、看得好病。”面对乡村医院底子很薄,有时连配购药品的钱也没有的困局,刘卫超带头出资积极筹措,共筹得近3000元,配备了常用必备药品,保证了诊治用药。同时,刘卫超积极向上级部门争取专项资金,建成了400余平方米的综合楼,添置了X光、B超等设备,为深山医疗卫生事业发展奠定了基础。现在,当地村民有病基本上可以在乡卫生院得到及时医治,各种传染病地方病也得到了有效控制。

2005年4月,刘卫超到百山祖中心卫生院任院长。到任后,听乡亲们反映,中心卫生院风气滑坡,刘卫超心急如焚。他一边组织学习,和同志们交心,要求大家牢记“天使”职责,端正服务态度。同时言传身教,热情为患者服务,重树“治病救人”的良好风尚。2008年,车根村村民毛长森,在外地读大学的女儿“五·一”放假回家,一天晚上8点多,腹部疼痛难忍。毛长森想到了中心卫生院,于是便拨通了该院便民服务卡电话。五分钟后,刘卫超赶到了他家。在对患者仔细诊察后,刘卫超确诊是胆囊炎急性发作,他马上进行处理,待病情稳定后,又将患者送到县医院。等刘卫超返回时,天空已泛起鱼肚白。这一夜,刘卫超几乎没有睡。上班时,同事看他两眼通红、脸色苍白,都关切地问:“刘院长,您病了?”他只是轻轻地摇了摇头。几天后的一个清晨,同事们发现卫生院大门上贴着一封大红感谢信:“从来没有遇到过像刘医生这样热心肠的好医生,今天一早我们上山筑村引水渠了,来不及当面感谢,特留此信,表示感谢……”同事们这才知道那天刘院长为什么两眼通红、脸色苍白了。这件事对卫生院的医务人员触动很大,从此医德医风有了明显改善。

“我不在乎别人说我什么,也不怕任何困难,再苦再累我也要把卫生院撑下去。”

从小在大山里长大的刘卫超,对山区有着别样的感情,更知道一名医生对山区群众来说有多重要。为了提高自己的医术和管理水平,只有初中文化的刘卫超采取“笨鸟先飞”的办法,以勤补拙,卫生院的100余本医务方面的藏书,几乎被他看了个遍,笔记记了一本又一本。又先后参加了省级乡村医生培训、全国社区卫生服务管理高级研修班、省乡镇卫生院院长管理知识培训等,掌握了比较全面的医务和管理知识。

说起山区医生,人们自然会想到苦和累,就拿百山祖中心卫生院来说,除卫生院所在村外,辖区内距离卫生院最近的村也有7公里,最远的村有35公里。与百山祖乡一山之隔的合湖乡,群众看病难的问题更为突出。前些年,合湖乡卫生院3名医生面对高薪诱惑,先后跳槽,只留下一名女医生。县卫生局要求刘卫超的服务范围扩大到合湖乡。然而,此时刘卫超已在百山祖安家,他的父亲患慢性支气管炎需要照顾,儿子读小学也要照顾。不过,他二话不说接受了组织安排,且提出自负盈亏,不领合湖乡卫生院一分工资。合湖乡距百山祖中心卫生院28公里,一路上崇山峻岭,山道弯弯。进乡后,他冬冒寒风夏顶烈日,做好出诊服务,又展开健康状况普查,为全乡群众建立健康档案。

至2007年底,刘卫超当院长16个年头,骑坏了5辆摩托车。2008年6月买的长安面包车,现在里程表上显示:42128公里。据此算来,他每天赶的路程长达50公里。几年来,不少熟人、同事劝他跑跑关系,论资格、按工作业绩都应该轮到进城了,但憨厚的刘卫超总是一笑了之。2007年,庆元县卫生防疫站甚至主动调他进城,刘卫超也谢绝了。有人觉得他痴,也有人笑他不识时务。他却说:“我不在乎别人说我什么,也不怕任何困难,再苦再累我也要把卫生院撑下去!”

“钱财与人的健康、生命是不能画等号的,我要把群众满意作为工作的出发点和落脚点。”

“钱财与人的健康、生命是不能画等号的,我要把群众满意作为工作的出发点和落脚点。”从医20多年,无论是白天黑夜,还是刮风下雨,他都随叫随到,从未让乡亲们失望。2003年6月的一个傍晚,合湖乡西排村一村民因家庭矛盾服农药。接到电话后,刘卫超立即组织人员步行10多公里山路,将患者接到乡卫生院。此时,患者已出现了呼吸衰竭,全身发紫,家属选择了放弃。刘卫超却说,救死扶伤是医生的天职,只要有一线希望,就要尽百倍的努力。于是,他立即采取洗胃等一系列措施。经过刘卫超24小时的抢救,终于将这个村民从死亡线上拉了回来。痊愈出院后,这位村民逢人便说是刘卫超给了他第二次生命。又如2008年的一天,百山祖乡车根村一位50多岁的村民,在山上劳作时突然跌倒,呼吸不畅。刘卫超接到电话后,步行5公里多崎岖山路抢救患者……“每次下村回来,我和同事们都感到尽疲力竭。”刘卫超说,但看到一个个病人痊愈,再苦、再累也不算什么了。

如今,在百山祖151.65平方公里辖区内,只要提起刘卫超,乡亲们都会由衷地说:“他是咱山区的医生,他风里来雨里去,为我们送医送药、除病消灾,真比亲人还要亲!”在卫生院陈列室里,20多面锦旗及证书充分表达了乡亲们对刘卫超的褒奖和谢意。

然而,在家人眼里,刘卫超却是个“不称职”的丈夫和父亲。妻子吴小红说,虽然同在一个卫生院当医生,可夫妻俩常常见不着面。丈夫常常步履匆匆,早上五六点钟起床,晚上半夜三更才回到家。在儿子的印象中,父亲从没参加过一次家长会,从没送他上过一次学……每当提起家的时候,刘卫超的内心总是隐隐作痛,工作20多年来,他几乎没有陪妻子和儿子看过一场电影,逛过一次商场。

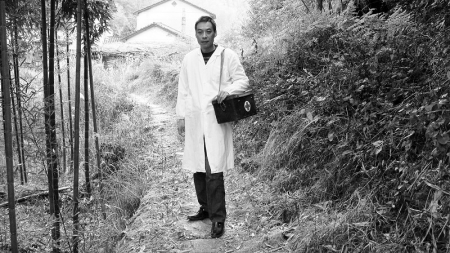

刘卫超给村民量血压。

浙江省第二高峰——庆元县百山祖,山峦重重叠叠,有百山祖、合湖两个乡,共17个行政村、31个自然村,面积达151.65平方公里。因为地处偏僻,近年来山上农民已从近万人减到了现在的不到3000人。就在人们纷纷外迁时,一位瘦弱的乡村医生却放弃调往县城的机会,24年如一日,坚守在大山里,用心守护着山民的健康,谱写了一曲新时代乡村医生的青春乐章。他就是庆元县百山祖中心卫生院院长刘卫超。

“我一定要把家门口的医院办好,让更多群众看得上病、看得起病、看得好病。”

1965年3月,刘卫超出生在合湖乡合湖村,年幼时,伯父患上风寒,因为乡医院设施简陋,辗转检查、又没钱治病,最终耽误了病情,早早离开了人世。后来,邻居家一位老奶奶病倒了,他和邻居将老人扶上当时全村唯一的一辆农用车,颠簸了60多公里,好不容易把老人送到县医院,老人却在到达的那一刻永远地闭上了眼睛。

这两件事让刘卫超刻骨铭心。山区交通不便、医疗条件差、群众看病难的困境在他心中埋下了深深的烙印,他暗暗立志,要从医解除乡亲的危难。

1986年3月,刘卫超从丽水卫校毕业后来到合湖乡卫生院工作。1991年,刘卫超担任院长,年轻的他立下誓言:“我一定要把家门口医院办好,让更多群众看得上病、看得起病、看得好病。”面对乡村医院底子很薄,有时连配购药品的钱也没有的困局,刘卫超带头出资积极筹措,共筹得近3000元,配备了常用必备药品,保证了诊治用药。同时,刘卫超积极向上级部门争取专项资金,建成了400余平方米的综合楼,添置了X光、B超等设备,为深山医疗卫生事业发展奠定了基础。现在,当地村民有病基本上可以在乡卫生院得到及时医治,各种传染病地方病也得到了有效控制。

2005年4月,刘卫超到百山祖中心卫生院任院长。到任后,听乡亲们反映,中心卫生院风气滑坡,刘卫超心急如焚。他一边组织学习,和同志们交心,要求大家牢记“天使”职责,端正服务态度。同时言传身教,热情为患者服务,重树“治病救人”的良好风尚。2008年,车根村村民毛长森,在外地读大学的女儿“五·一”放假回家,一天晚上8点多,腹部疼痛难忍。毛长森想到了中心卫生院,于是便拨通了该院便民服务卡电话。五分钟后,刘卫超赶到了他家。在对患者仔细诊察后,刘卫超确诊是胆囊炎急性发作,他马上进行处理,待病情稳定后,又将患者送到县医院。等刘卫超返回时,天空已泛起鱼肚白。这一夜,刘卫超几乎没有睡。上班时,同事看他两眼通红、脸色苍白,都关切地问:“刘院长,您病了?”他只是轻轻地摇了摇头。几天后的一个清晨,同事们发现卫生院大门上贴着一封大红感谢信:“从来没有遇到过像刘医生这样热心肠的好医生,今天一早我们上山筑村引水渠了,来不及当面感谢,特留此信,表示感谢……”同事们这才知道那天刘院长为什么两眼通红、脸色苍白了。这件事对卫生院的医务人员触动很大,从此医德医风有了明显改善。

“我不在乎别人说我什么,也不怕任何困难,再苦再累我也要把卫生院撑下去。”

从小在大山里长大的刘卫超,对山区有着别样的感情,更知道一名医生对山区群众来说有多重要。为了提高自己的医术和管理水平,只有初中文化的刘卫超采取“笨鸟先飞”的办法,以勤补拙,卫生院的100余本医务方面的藏书,几乎被他看了个遍,笔记记了一本又一本。又先后参加了省级乡村医生培训、全国社区卫生服务管理高级研修班、省乡镇卫生院院长管理知识培训等,掌握了比较全面的医务和管理知识。

说起山区医生,人们自然会想到苦和累,就拿百山祖中心卫生院来说,除卫生院所在村外,辖区内距离卫生院最近的村也有7公里,最远的村有35公里。与百山祖乡一山之隔的合湖乡,群众看病难的问题更为突出。前些年,合湖乡卫生院3名医生面对高薪诱惑,先后跳槽,只留下一名女医生。县卫生局要求刘卫超的服务范围扩大到合湖乡。然而,此时刘卫超已在百山祖安家,他的父亲患慢性支气管炎需要照顾,儿子读小学也要照顾。不过,他二话不说接受了组织安排,且提出自负盈亏,不领合湖乡卫生院一分工资。合湖乡距百山祖中心卫生院28公里,一路上崇山峻岭,山道弯弯。进乡后,他冬冒寒风夏顶烈日,做好出诊服务,又展开健康状况普查,为全乡群众建立健康档案。

至2007年底,刘卫超当院长16个年头,骑坏了5辆摩托车。2008年6月买的长安面包车,现在里程表上显示:42128公里。据此算来,他每天赶的路程长达50公里。几年来,不少熟人、同事劝他跑跑关系,论资格、按工作业绩都应该轮到进城了,但憨厚的刘卫超总是一笑了之。2007年,庆元县卫生防疫站甚至主动调他进城,刘卫超也谢绝了。有人觉得他痴,也有人笑他不识时务。他却说:“我不在乎别人说我什么,也不怕任何困难,再苦再累我也要把卫生院撑下去!”

“钱财与人的健康、生命是不能画等号的,我要把群众满意作为工作的出发点和落脚点。”

“钱财与人的健康、生命是不能画等号的,我要把群众满意作为工作的出发点和落脚点。”从医20多年,无论是白天黑夜,还是刮风下雨,他都随叫随到,从未让乡亲们失望。2003年6月的一个傍晚,合湖乡西排村一村民因家庭矛盾服农药。接到电话后,刘卫超立即组织人员步行10多公里山路,将患者接到乡卫生院。此时,患者已出现了呼吸衰竭,全身发紫,家属选择了放弃。刘卫超却说,救死扶伤是医生的天职,只要有一线希望,就要尽百倍的努力。于是,他立即采取洗胃等一系列措施。经过刘卫超24小时的抢救,终于将这个村民从死亡线上拉了回来。痊愈出院后,这位村民逢人便说是刘卫超给了他第二次生命。又如2008年的一天,百山祖乡车根村一位50多岁的村民,在山上劳作时突然跌倒,呼吸不畅。刘卫超接到电话后,步行5公里多崎岖山路抢救患者……“每次下村回来,我和同事们都感到尽疲力竭。”刘卫超说,但看到一个个病人痊愈,再苦、再累也不算什么了。

如今,在百山祖151.65平方公里辖区内,只要提起刘卫超,乡亲们都会由衷地说:“他是咱山区的医生,他风里来雨里去,为我们送医送药、除病消灾,真比亲人还要亲!”在卫生院陈列室里,20多面锦旗及证书充分表达了乡亲们对刘卫超的褒奖和谢意。

然而,在家人眼里,刘卫超却是个“不称职”的丈夫和父亲。妻子吴小红说,虽然同在一个卫生院当医生,可夫妻俩常常见不着面。丈夫常常步履匆匆,早上五六点钟起床,晚上半夜三更才回到家。在儿子的印象中,父亲从没参加过一次家长会,从没送他上过一次学……每当提起家的时候,刘卫超的内心总是隐隐作痛,工作20多年来,他几乎没有陪妻子和儿子看过一场电影,逛过一次商场。

刘卫超给村民量血压。