洁水养鱼 增殖放流 特色养殖

“十二五”,金华渔业“三驾马车”齐头并进

□见习记者 姚力丹

“三面环山夹一川,盆地错落涵三江”——这句诗是金华市山水相映、水系资源丰富的真实写照,如何在这片青山绿水中,实现生态、优质、高效、安全的现代渔业?翻开《金华市渔业发展“十二五”规划》,可以看到这样一幅优美的“生态立渔、生态强渔”画卷:未来五年,金华将以“两园三区一带”渔业发展总布局,重点打造钱塘江渔业资源生态养护区、洁水保水渔业示范区和特色渔业养殖区“三区”建设,以此作为该市现代渔业起航的新坐标。

洁水养鱼:养鱼更要讲科学

从水库大规模养鱼,到水库一律不准养鱼,再到水库还得养鱼,如今,金华金东区农民悟出了一个道理:养鱼更要讲科学。

涂根林是金东区傅村镇上荷塘水库管理员。这两年,他的腰杆直了,“我们水库放下去的水干净清澈,村民都夸我管水管得好。”几年前,老涂是村里的“受气包”,由于水库承包养鱼水质变差,他没少挨骂。“承包户追求鱼产量,每年要往水库投放几百吨的化肥。水库放出去的水,村民连洗脚都嫌臭。”老涂说,在群众骂声的压力下,水库不再养鱼了。可好景不长,水库又开始变臭了,为此,涂根林找到了金东区水务局渔政站站长吴双贵,吴站长的一番话解开了疑团。原来鱼吃浮游植物,鱼不养,生物链被破坏了,浮游生物越来越多,水质自然变差了。

“所以,鱼还得养,关键是如何科学养。”吴双贵说。为此,2009年,金华市制定了洁水与渔业协调发展的目标,以小型水库为重点,在全省率先实施“以鱼养水、以鱼洁水”的渔业洁水保水行动计划,开始探索水库洁水型渔业开发。

实施渔业洁水保水行动以前,为追求产量,养殖户往往向水库投放大量的化肥、粪肥,培育丰富的浮游植物、浮游动物做为饵料,促进鱼快速生长,“这样鱼是长得快了,但水质富营养化严重,浑浊不堪,鱼病频发,结果反而效益降低。”吴双贵说。而保水型渔业在摸清湖泊水库水体营养类型、生态结构、养殖容量的基础上,科学确定养殖种类、放养比例、密度及养殖模式,同时在养殖中禁止施肥、投喂、用药和网箱养殖,防止养殖自身污染,从而达到既保护水环境,又充分利用水体自然生产力的目的。

“这种渔业养殖方式,不仅可实现水环境保护与渔业开发的协调共赢,还能大大提高库区农民的致富能力。”吴双贵介绍说,金东区实施洁水渔业以来,水库水质有了很大改善,以上荷塘水库为例,2009年其还是劣V类水质,如今已经变为Ⅱ类水,水质清了,养殖效益也自然好了。如今,该区成立了以上荷塘水库为核心的百库生态渔业专业合作社,生产销售生态有机鱼,已有11座小水库加盟其中,养殖面积达3000余亩,产品通过了有机认证,价格比以前提高了一倍多。

据悉,“十二五”期间,金华市将建立一套不同类型的水库“洁水保水”渔业养殖模式,将达到9.6万亩,占养殖总面积的31%,实现年产无公害水产品1.1万吨,产值1.21亿元,并建立1—2个无公害品牌。

增殖放流:为长远发展提供“后备军”

设想一下,如果有一天,江河里不再有鱼欢畅,那会是什么情景?金华虽地处钱塘江流域的中段,境内拥有兰江、东阳江、衢江、金华江、永康江等多条江河,水资源丰富。但资源调查显示,随着近年来经济的快速发展,水域水生生物资源正持续衰退。

为保护水生生物多样性,营造长远和谐的渔业资源环境,从“十一五”开始,金华就大力推进内陆水域渔业资源、生物多样性保护及生态修复技术,并探索开展了钱塘江中段水域水生生物资源养护工程。

和传统放流不同,金华市在增殖放流前先对不同水域的适宜增殖容量、水生生物种质资源量、遗传多样性等因素进行系统研究,从病害风险、遗传风险、环境风险等方面评估和控制增殖放流的生态风险,力求做到科学性放流。“像花白鲢、鲫鱼、鲤鱼这类钱塘江土著经济鱼类最适合在我市放流。”金华市渔政管理处负责人告诉记者,这类鱼对当地的水质环境适应性强,放流存活率高达90%,而且经济价值明显,一年就能捕捞。

据悉,“十一五”期间,金华已建立了金华江人工湖、兰溪江、东阳江3个省级渔业增殖放流区,先后在兰溪、东阳、婺城区、金东区等地累计投放各类鱼苗1550万尾、冬片鱼种34475公斤、龟鳖类8万尾、蟹苗500万只。

增殖放流不仅补充和恢复了当地水域生物资源群体,增加了渔民的收入,提高了经济效益,更重要的是,这些放流的滤食性鱼类、贝类还可以吃掉水中的浮游生物,达到净化和改善水质的作用。“像白鲢就可以吃蓝藻、绿藻,是优良的洁水保水品种。”金华市水利渔业局副局长池向东表示,增殖放流水生生物还具有碳汇作用,可以间接减少空气中的二氧化碳含量,改善大气环境。“十二五”期间,金华计划建成钱塘江渔业资源生态养护区7.48万亩,实现年增殖放流各类土著经济鱼类苗种500万尾,蟹苗100万只,龟鳖类8万-10万尾,珍稀鱼(虾、蟹)200万尾。同时,该市还将大力开展钱塘江土著经济鱼类和溪流性鱼类苗种繁育技术研究,建立1—2处土著鱼类苗种繁育基地和土著鱼类保护区,加强土著鱼类保护力度,逐步改善土著经济鱼类生存环境。

特色养殖:娃娃鱼成金华渔业“新名片”

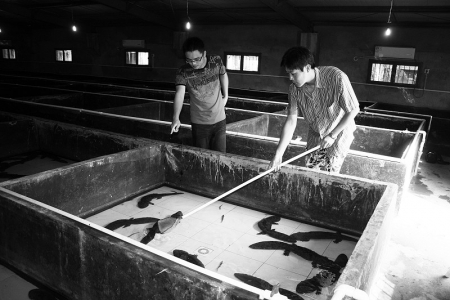

一条鱼能卖上万元?在义乌永强农业技术发展有限公司装修一新的厂房里,记者看到这种被誉为“水中人参”的大鲵,就是老百姓平常所叫的娃娃鱼。

走进这家全国最大的娃娃鱼繁殖和驯养基地,400平方米的厂房里,10台空调在不停运转,每台温度都设定在20℃。“娃娃鱼喜欢昏暗、阴凉的环境,对水质的要求也特别高,吃的都是小虾、泥鳅和鱼块。”公司董事长孙海强告诉记者,虽然娃娃鱼过得很“奢侈”,但其良好的药用价值让其身价不菲,“一公斤鱼肉就能卖到2400—2800元,而一条具有经济价值的娃娃鱼基本都有4公斤重,所以上万元不是问题。”

娃娃鱼虽然经济价值高,但繁殖技术难度大,且对环境条件和水质的要求很高,环境污染严重、噪音大、水质不好的地方很难进行规模化养殖。作为金华特色渔业养殖的主导产业,起步早、规模大、技术优是当地娃娃鱼驯养的优势。“我们公司已有十几年成功养殖繁育娃娃鱼的经验,是我国唯一获农业部批准特许娃娃鱼开发利用的高新技术农业企业。”孙海强介绍,目前公司养殖基地已达600多亩,驯养娃娃鱼亲体2167尾,去年繁殖量更是取得了历史性突破,达到26万余尾。

大力发展娃娃鱼产业,不但经济价格高,还能维护生态平衡,生态效益显著。据悉,“十二五”期间,金华将加强娃娃鱼仿生态养殖技术研究,逐步形成一套无公害养殖技术规范,以此提升娃娃鱼的产卵数量、受精率和孵化率,加强对娃娃鱼药用价值的研究,不断开发研制新型娃娃鱼保健品,同时还将加快开发泥鳅、罗非鱼、甲鱼、珍珠等特色水生物的养殖繁育建设,“到2015年,我市的娃娃鱼特色养殖精品园面积将达到800-1000亩,年繁殖娃娃鱼40万尾,实现年产值8000万元。”池向东说。

永强公司的娃娃鱼养殖基地增殖放流

“三面环山夹一川,盆地错落涵三江”——这句诗是金华市山水相映、水系资源丰富的真实写照,如何在这片青山绿水中,实现生态、优质、高效、安全的现代渔业?翻开《金华市渔业发展“十二五”规划》,可以看到这样一幅优美的“生态立渔、生态强渔”画卷:未来五年,金华将以“两园三区一带”渔业发展总布局,重点打造钱塘江渔业资源生态养护区、洁水保水渔业示范区和特色渔业养殖区“三区”建设,以此作为该市现代渔业起航的新坐标。

洁水养鱼:养鱼更要讲科学

从水库大规模养鱼,到水库一律不准养鱼,再到水库还得养鱼,如今,金华金东区农民悟出了一个道理:养鱼更要讲科学。

涂根林是金东区傅村镇上荷塘水库管理员。这两年,他的腰杆直了,“我们水库放下去的水干净清澈,村民都夸我管水管得好。”几年前,老涂是村里的“受气包”,由于水库承包养鱼水质变差,他没少挨骂。“承包户追求鱼产量,每年要往水库投放几百吨的化肥。水库放出去的水,村民连洗脚都嫌臭。”老涂说,在群众骂声的压力下,水库不再养鱼了。可好景不长,水库又开始变臭了,为此,涂根林找到了金东区水务局渔政站站长吴双贵,吴站长的一番话解开了疑团。原来鱼吃浮游植物,鱼不养,生物链被破坏了,浮游生物越来越多,水质自然变差了。

“所以,鱼还得养,关键是如何科学养。”吴双贵说。为此,2009年,金华市制定了洁水与渔业协调发展的目标,以小型水库为重点,在全省率先实施“以鱼养水、以鱼洁水”的渔业洁水保水行动计划,开始探索水库洁水型渔业开发。

实施渔业洁水保水行动以前,为追求产量,养殖户往往向水库投放大量的化肥、粪肥,培育丰富的浮游植物、浮游动物做为饵料,促进鱼快速生长,“这样鱼是长得快了,但水质富营养化严重,浑浊不堪,鱼病频发,结果反而效益降低。”吴双贵说。而保水型渔业在摸清湖泊水库水体营养类型、生态结构、养殖容量的基础上,科学确定养殖种类、放养比例、密度及养殖模式,同时在养殖中禁止施肥、投喂、用药和网箱养殖,防止养殖自身污染,从而达到既保护水环境,又充分利用水体自然生产力的目的。

“这种渔业养殖方式,不仅可实现水环境保护与渔业开发的协调共赢,还能大大提高库区农民的致富能力。”吴双贵介绍说,金东区实施洁水渔业以来,水库水质有了很大改善,以上荷塘水库为例,2009年其还是劣V类水质,如今已经变为Ⅱ类水,水质清了,养殖效益也自然好了。如今,该区成立了以上荷塘水库为核心的百库生态渔业专业合作社,生产销售生态有机鱼,已有11座小水库加盟其中,养殖面积达3000余亩,产品通过了有机认证,价格比以前提高了一倍多。

据悉,“十二五”期间,金华市将建立一套不同类型的水库“洁水保水”渔业养殖模式,将达到9.6万亩,占养殖总面积的31%,实现年产无公害水产品1.1万吨,产值1.21亿元,并建立1—2个无公害品牌。

增殖放流:为长远发展提供“后备军”

设想一下,如果有一天,江河里不再有鱼欢畅,那会是什么情景?金华虽地处钱塘江流域的中段,境内拥有兰江、东阳江、衢江、金华江、永康江等多条江河,水资源丰富。但资源调查显示,随着近年来经济的快速发展,水域水生生物资源正持续衰退。

为保护水生生物多样性,营造长远和谐的渔业资源环境,从“十一五”开始,金华就大力推进内陆水域渔业资源、生物多样性保护及生态修复技术,并探索开展了钱塘江中段水域水生生物资源养护工程。

和传统放流不同,金华市在增殖放流前先对不同水域的适宜增殖容量、水生生物种质资源量、遗传多样性等因素进行系统研究,从病害风险、遗传风险、环境风险等方面评估和控制增殖放流的生态风险,力求做到科学性放流。“像花白鲢、鲫鱼、鲤鱼这类钱塘江土著经济鱼类最适合在我市放流。”金华市渔政管理处负责人告诉记者,这类鱼对当地的水质环境适应性强,放流存活率高达90%,而且经济价值明显,一年就能捕捞。

据悉,“十一五”期间,金华已建立了金华江人工湖、兰溪江、东阳江3个省级渔业增殖放流区,先后在兰溪、东阳、婺城区、金东区等地累计投放各类鱼苗1550万尾、冬片鱼种34475公斤、龟鳖类8万尾、蟹苗500万只。

增殖放流不仅补充和恢复了当地水域生物资源群体,增加了渔民的收入,提高了经济效益,更重要的是,这些放流的滤食性鱼类、贝类还可以吃掉水中的浮游生物,达到净化和改善水质的作用。“像白鲢就可以吃蓝藻、绿藻,是优良的洁水保水品种。”金华市水利渔业局副局长池向东表示,增殖放流水生生物还具有碳汇作用,可以间接减少空气中的二氧化碳含量,改善大气环境。“十二五”期间,金华计划建成钱塘江渔业资源生态养护区7.48万亩,实现年增殖放流各类土著经济鱼类苗种500万尾,蟹苗100万只,龟鳖类8万-10万尾,珍稀鱼(虾、蟹)200万尾。同时,该市还将大力开展钱塘江土著经济鱼类和溪流性鱼类苗种繁育技术研究,建立1—2处土著鱼类苗种繁育基地和土著鱼类保护区,加强土著鱼类保护力度,逐步改善土著经济鱼类生存环境。

特色养殖:娃娃鱼成金华渔业“新名片”

一条鱼能卖上万元?在义乌永强农业技术发展有限公司装修一新的厂房里,记者看到这种被誉为“水中人参”的大鲵,就是老百姓平常所叫的娃娃鱼。

走进这家全国最大的娃娃鱼繁殖和驯养基地,400平方米的厂房里,10台空调在不停运转,每台温度都设定在20℃。“娃娃鱼喜欢昏暗、阴凉的环境,对水质的要求也特别高,吃的都是小虾、泥鳅和鱼块。”公司董事长孙海强告诉记者,虽然娃娃鱼过得很“奢侈”,但其良好的药用价值让其身价不菲,“一公斤鱼肉就能卖到2400—2800元,而一条具有经济价值的娃娃鱼基本都有4公斤重,所以上万元不是问题。”

娃娃鱼虽然经济价值高,但繁殖技术难度大,且对环境条件和水质的要求很高,环境污染严重、噪音大、水质不好的地方很难进行规模化养殖。作为金华特色渔业养殖的主导产业,起步早、规模大、技术优是当地娃娃鱼驯养的优势。“我们公司已有十几年成功养殖繁育娃娃鱼的经验,是我国唯一获农业部批准特许娃娃鱼开发利用的高新技术农业企业。”孙海强介绍,目前公司养殖基地已达600多亩,驯养娃娃鱼亲体2167尾,去年繁殖量更是取得了历史性突破,达到26万余尾。

大力发展娃娃鱼产业,不但经济价格高,还能维护生态平衡,生态效益显著。据悉,“十二五”期间,金华将加强娃娃鱼仿生态养殖技术研究,逐步形成一套无公害养殖技术规范,以此提升娃娃鱼的产卵数量、受精率和孵化率,加强对娃娃鱼药用价值的研究,不断开发研制新型娃娃鱼保健品,同时还将加快开发泥鳅、罗非鱼、甲鱼、珍珠等特色水生物的养殖繁育建设,“到2015年,我市的娃娃鱼特色养殖精品园面积将达到800-1000亩,年繁殖娃娃鱼40万尾,实现年产值8000万元。”池向东说。

永强公司的娃娃鱼养殖基地增殖放流