品味古村乡韵

——走进传统村落(三)

苍南碗窑村

时光隧道里的村落

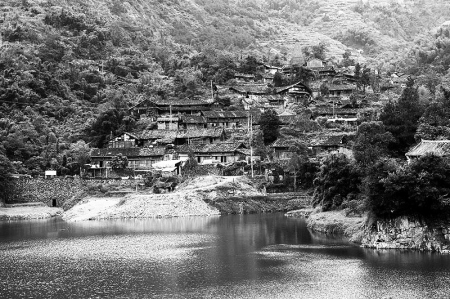

碗窑村位于苍南县城西北部约20公里的桥墩镇,这里地处玉苍山脉南麓,毗邻平阳、泰顺,虽然地处偏僻、环境闭塞,却造就了碗窑最原始的美丽。

碗窑村旧称蕉滩碗窑,在明洪武年间,是福建连城县一带的人为躲避战乱,一路内迁,至苍南玉苍山麓南坡蕉滩时,被当地的资源条件吸引,定居下来,重操原籍旧业——手工操作烧制陶瓷器皿,尤以青花陶瓷闻名。

碗窑古村落原分顶窑、下窑、半岭三部分,下窑在新中国成立后淹没。据史料记载,当时碗窑小小一个村落,竟吸引了40余姓聚居,人口多达4000人,基本从事手工制陶,村里客商云集。据传,当时曾经有18座窑同时开工生产,每天窑民云集,达五六百人,可谓盛况空前。

如今的碗窑村很僻静,很闲适。这里的老宅属于清代的古建筑,残留着历史的痕迹。沿着不规整的山路往高处深入,你能看到古老的窑洞、制碗作坊、晒满谷物的老戏台,还有碗窑的最高标志物——锥子形的立窑。若绕过古老的村间石砌山道,沿着山路走向后山的平坦栈道,可以观赏村落的自然景观——三折瀑,水帘倾泻而下,别具风韵。

现在的碗窑村没有专供游客住宿的地方。在这里,你只能作为一个过客,缓步穿梭其中,再不带走一丝地离开。但也正是这种原始的韵味,更值得你驻足。周末不妨带着孩子自驾出游,去碗窑村亲身体验下制碗的乐趣,也感受下静谧古村落的舒心惬意。

龙泉大窑村

一堵泥墙一部青瓷史

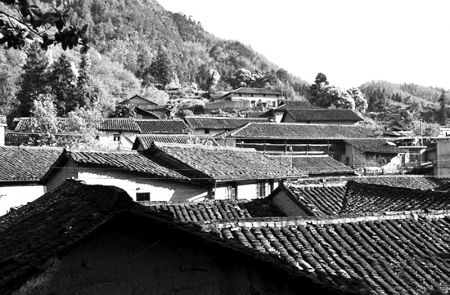

小梅镇大窑村位于龙泉市南部,距龙泉市区约35公里,是龙泉窑遗址保护地,有古遗址126处,其中,大窑遗址在1998年被国务院列为全国重点文物保护单位。

大窑村依山傍水,海拔1512米的琉华山环抱着整个村落,丁咚作响的溪流穿村而过,青砖乌瓦的古民居沿小溪两岸整齐分布。大窑村呈现青瓷文化的古迹很多——多处明清建筑的墙角屋檐都是青砖瓷墙;古树参天的龟山上有一座清朝的安清社殿,里面供奉着青瓷始祖的塑像;殿旁有考古学家陈万里先生的旧居,陈万里先生为龙泉青瓷的发掘与宣传做了大量卓有成效的工作;抬头往前看是大窑村的千年古祠,里面记录着大窑祖祖辈辈族人的姓名、事迹;进入大窑龙泉窑遗址,漫山遍野的青瓷碎片经百年历史的尘封后,依然展现出她色润如玉的风采。

大窑辖下村、上村、碗厂、乌窑4个自然村,共286户。村民以管、柳、林、叶、郭、周、罗姓居多。管、柳村民从宋代迁居大窑,其余姓氏均自明清时期迁入。村里至今尚保留有明清时期的古民居、祠堂庙宇等建筑,以及民国至20世纪70年代的民居。有明代民居林家大屋、清代管家大屋、宗教建筑安清社等。民居年代虽不久远,但这些泥坯墙、小青瓦,斑驳陆离,散发着青瓷碎片之幽光,成为当今大窑村特有的一道风景,可谓是“一堵泥墙一部青瓷史”。整个村落的道路、巷、弄、宅基都用卵石砌筑,完整地保留着传统风貌与历史格局。

当你行走在大窑村,穿梭于苍劲葱郁的古树林,望着诗意山水下埋藏着的窑址堆积层,仿佛时光回流。

永嘉芙蓉村

卵石砌成的小城堡

芙蓉村位于永嘉县北部岩头镇以南的楠溪江畔,始建于唐代末年,为陈姓聚居之地。其西南山上有三座高崖,其色白里透红,形似三朵含苞待放的芙蓉花,故而得名。

芙蓉村的道路由整砖和鹅卵石铺成,一不小心,就跌进历史的巨轮里,踉踉跄跄地前进。两旁一排排的房屋大多古旧而沧桑,没有深宅大院的高贵,更没有雕梁画栋。但建筑风格却独树一格,房屋全用卵石原木构筑,显得更加朴素真实,自然明朗。村落按“七星八斗”的格局规则设计,“星”指原先村中交通要道口高于地面的平台,“斗”指村中的水池。全村略呈正方形,坐西朝东,四周围以卵石砌成的长达2000余米的寨墙,整个村庄犹如一个小城堡。村中多巷道,皆用卵石铺就,几百年来被人们的足迹磨得圆润,阳光下闪出柔和的光泽。这里几乎家家都有院落矮墙,踮起脚就能看到院内。夏天,偌大的院落里满眼是树木花草和瓜果蔬菜,看着在此翩翩起舞的蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂等昆虫,让人真切地感受到田园生活的恬静。

芙蓉村还保存着别具特色的7座寨门,南寨门是一座楠溪江常见的石券门,全部用原石砌筑,非常厚重。村内有大小宗祠共18座,其中规模最大、最为气派的宗祠就是陈氏大宗祠。它坐落在东门内如意街的北侧,陈氏大宗祠是礼制建筑,因而格局严谨,形制完备,南北各有一门,南门叫“光宗门”,北门叫“耀祖门”。

芙蓉村除礼制建筑和文教建筑之外,民居建筑也各有特色。现村中还留存有明清古民居30余处,有代表性的有司马第大屋、将军府等。位于村西北角上有一座残缺不全的大屋,但名声很响,叫司马第大屋,占地面积达42亩,是清朝康熙年间一个商人的住宅。大屋原有三座四合院并肩组合成一个大院,三个四合院有各自的大门,院与院之间有夹道相通。

芙蓉三峰脚下,有4条山溪潺潺东流,于宅边、道旁轻轻流淌,时有村妇在溪边或是古井旁淘米洗菜。行走在芙蓉古村,游客需要的是一种慢的态度,不争分夺秒,不牵肠挂肚,放下所有杂事慢慢感受它的历史、它的韵味,才能品味出游走古村的历史意境。 本版稿件由本报记者整理

时光隧道里的村落

碗窑村位于苍南县城西北部约20公里的桥墩镇,这里地处玉苍山脉南麓,毗邻平阳、泰顺,虽然地处偏僻、环境闭塞,却造就了碗窑最原始的美丽。

碗窑村旧称蕉滩碗窑,在明洪武年间,是福建连城县一带的人为躲避战乱,一路内迁,至苍南玉苍山麓南坡蕉滩时,被当地的资源条件吸引,定居下来,重操原籍旧业——手工操作烧制陶瓷器皿,尤以青花陶瓷闻名。

碗窑古村落原分顶窑、下窑、半岭三部分,下窑在新中国成立后淹没。据史料记载,当时碗窑小小一个村落,竟吸引了40余姓聚居,人口多达4000人,基本从事手工制陶,村里客商云集。据传,当时曾经有18座窑同时开工生产,每天窑民云集,达五六百人,可谓盛况空前。

如今的碗窑村很僻静,很闲适。这里的老宅属于清代的古建筑,残留着历史的痕迹。沿着不规整的山路往高处深入,你能看到古老的窑洞、制碗作坊、晒满谷物的老戏台,还有碗窑的最高标志物——锥子形的立窑。若绕过古老的村间石砌山道,沿着山路走向后山的平坦栈道,可以观赏村落的自然景观——三折瀑,水帘倾泻而下,别具风韵。

现在的碗窑村没有专供游客住宿的地方。在这里,你只能作为一个过客,缓步穿梭其中,再不带走一丝地离开。但也正是这种原始的韵味,更值得你驻足。周末不妨带着孩子自驾出游,去碗窑村亲身体验下制碗的乐趣,也感受下静谧古村落的舒心惬意。

龙泉大窑村

一堵泥墙一部青瓷史

小梅镇大窑村位于龙泉市南部,距龙泉市区约35公里,是龙泉窑遗址保护地,有古遗址126处,其中,大窑遗址在1998年被国务院列为全国重点文物保护单位。

大窑村依山傍水,海拔1512米的琉华山环抱着整个村落,丁咚作响的溪流穿村而过,青砖乌瓦的古民居沿小溪两岸整齐分布。大窑村呈现青瓷文化的古迹很多——多处明清建筑的墙角屋檐都是青砖瓷墙;古树参天的龟山上有一座清朝的安清社殿,里面供奉着青瓷始祖的塑像;殿旁有考古学家陈万里先生的旧居,陈万里先生为龙泉青瓷的发掘与宣传做了大量卓有成效的工作;抬头往前看是大窑村的千年古祠,里面记录着大窑祖祖辈辈族人的姓名、事迹;进入大窑龙泉窑遗址,漫山遍野的青瓷碎片经百年历史的尘封后,依然展现出她色润如玉的风采。

大窑辖下村、上村、碗厂、乌窑4个自然村,共286户。村民以管、柳、林、叶、郭、周、罗姓居多。管、柳村民从宋代迁居大窑,其余姓氏均自明清时期迁入。村里至今尚保留有明清时期的古民居、祠堂庙宇等建筑,以及民国至20世纪70年代的民居。有明代民居林家大屋、清代管家大屋、宗教建筑安清社等。民居年代虽不久远,但这些泥坯墙、小青瓦,斑驳陆离,散发着青瓷碎片之幽光,成为当今大窑村特有的一道风景,可谓是“一堵泥墙一部青瓷史”。整个村落的道路、巷、弄、宅基都用卵石砌筑,完整地保留着传统风貌与历史格局。

当你行走在大窑村,穿梭于苍劲葱郁的古树林,望着诗意山水下埋藏着的窑址堆积层,仿佛时光回流。

永嘉芙蓉村

卵石砌成的小城堡

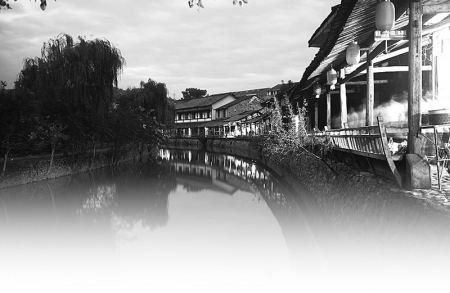

芙蓉村位于永嘉县北部岩头镇以南的楠溪江畔,始建于唐代末年,为陈姓聚居之地。其西南山上有三座高崖,其色白里透红,形似三朵含苞待放的芙蓉花,故而得名。

芙蓉村的道路由整砖和鹅卵石铺成,一不小心,就跌进历史的巨轮里,踉踉跄跄地前进。两旁一排排的房屋大多古旧而沧桑,没有深宅大院的高贵,更没有雕梁画栋。但建筑风格却独树一格,房屋全用卵石原木构筑,显得更加朴素真实,自然明朗。村落按“七星八斗”的格局规则设计,“星”指原先村中交通要道口高于地面的平台,“斗”指村中的水池。全村略呈正方形,坐西朝东,四周围以卵石砌成的长达2000余米的寨墙,整个村庄犹如一个小城堡。村中多巷道,皆用卵石铺就,几百年来被人们的足迹磨得圆润,阳光下闪出柔和的光泽。这里几乎家家都有院落矮墙,踮起脚就能看到院内。夏天,偌大的院落里满眼是树木花草和瓜果蔬菜,看着在此翩翩起舞的蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂等昆虫,让人真切地感受到田园生活的恬静。

芙蓉村还保存着别具特色的7座寨门,南寨门是一座楠溪江常见的石券门,全部用原石砌筑,非常厚重。村内有大小宗祠共18座,其中规模最大、最为气派的宗祠就是陈氏大宗祠。它坐落在东门内如意街的北侧,陈氏大宗祠是礼制建筑,因而格局严谨,形制完备,南北各有一门,南门叫“光宗门”,北门叫“耀祖门”。

芙蓉村除礼制建筑和文教建筑之外,民居建筑也各有特色。现村中还留存有明清古民居30余处,有代表性的有司马第大屋、将军府等。位于村西北角上有一座残缺不全的大屋,但名声很响,叫司马第大屋,占地面积达42亩,是清朝康熙年间一个商人的住宅。大屋原有三座四合院并肩组合成一个大院,三个四合院有各自的大门,院与院之间有夹道相通。

芙蓉三峰脚下,有4条山溪潺潺东流,于宅边、道旁轻轻流淌,时有村妇在溪边或是古井旁淘米洗菜。行走在芙蓉古村,游客需要的是一种慢的态度,不争分夺秒,不牵肠挂肚,放下所有杂事慢慢感受它的历史、它的韵味,才能品味出游走古村的历史意境。 本版稿件由本报记者整理