品味古村乡韵

——走进传统村落(七)

磐安横路村

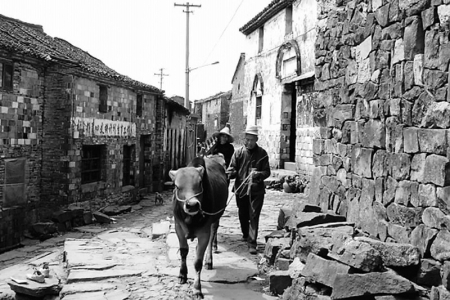

一片乌石演绎周氏文化

磐安胡宅乡横路村是周姓家族聚居地。据《玉峰周氏宗谱》记载,北宋理学家周敦颐第九世周若泗始迁横路。现存最早古民居建于明代,在清康熙、乾隆年间形成老村居住格局。该村乌石遍地,酷似乌金,无论走到哪里俯仰皆是,素以乌石街、乌石古民居而闻名遐迩。“敦睦堂”为周氏宗祠,建于嘉庆三年,四周墙体均由乌石砌成,有雕梁斗拱、匾额神橱,蔚为壮观。文昌阁飞檐翘角,上坐文昌帝君、关圣夫子、武曲星君,下通澄溪古道,有“一夫当关,万夫莫开”之气势。

大房四合院是该村四合院的典型代表,原建于清康熙年间,为隆挺公所建,正房3间,厢房10间,下房6间。院中为天井,四座台门出入。传说建造该村四合院与三合院的泥水匠是一个力大无穷的汉子,擅长用乌石砌筑墙体,他每建造一座院子,在石墙的半腰处都要放上一块150公斤左右的大乌石作碑石,并刻上自己的名字。而且这150公斤重的大乌石都是他一人用肩膀背上去的。1942年四月初七,日本鬼子在该村烧毁了150多间房子,而他建筑的乌石墙却依然屹立着。村民们又用木头在这些依然屹立的石墙上重建了房屋。这些房屋至今保存完好,它不但是经受过烈火烧烤的真正“乌金”,也是日本鬼子侵华罪行不可置疑的史证。

一方水土养一方人。该村的四合院与三合院里还走出了不少文化名人。周伯麟为同盟会会员,周启星抗战时为陆军第四司令部上尉军医,周济明在王震部下任汽车兵团团长。

据介绍,横路村至今还完整保留着13座明清时期的乌石四合院和三合院。这些院子均由乌石砌建而成,墙面平整、美观。2012年,该村投资130万元,对6处四合院、8处三合院进行了修缮,使古老的乌石屋焕发了青春。

2005年,中国民族古建筑专家洪铁成教授多次到该村考察。他认为该村的乌石古民居与乌石街可与兰溪诸葛八卦村和武义的郭洞、俞源相媲美。同时发出由衷的感叹:该村结构之严谨,空间形态之漂亮,规模之宏大,人文积淀之丰富,让人心动。2007年,新加坡电视拍摄组进村拍摄了电视剧《秋海棠》,国内影视剧组进村拍摄了电视剧《毛泽东与军舰》等作品,成为影视界关注的拍摄基地。由此,充分展示了乌石古民居的建筑智慧与艺术价值。

泰顺下桥村

感受世界最美廊桥的魅力

泰顺县泗溪镇下桥村素有“泗水洄澜”之称,系南溪、东溪、北溪和西溪4条溪交汇而成的山间溪谷盆地,溪旁为成片水田,又以梯田形式沿山势而上。

下桥村在唐代时便有人定居,该村主要姓氏有林、汤、陈等。林氏始祖林建,闽建阳人,唐内阁长史,唐亡不受梁命,于后唐同光三年(925年),从福建莆田北螺村迁居筱村龙须岩下,亦是看中下桥“逢荒不饥,逢兵不乱;山可樵,水可渔”,于宋建隆二年(961年)迁居下桥后池。

“田中有村、村中有田”为下桥村原始村落风貌。下桥村传统民居主要位于后池,后池片民居置于田野之中,集中连片,后山竹木拥翠,前方北溪潺潺流过,呈依山、临田、面水分布。

在众多文化遗产中,林氏家族“十八学士”文化以及被誉为世界最美廊桥的“姐妹桥”——北涧桥和溪东桥为其特色文化。

林建迁居下桥后,世代务农,到了第五世孙林韶,在下桥花园开设儒蓝宅学馆,招收族人及四方弟子从学,从此林氏家族科甲蝉联,文士辈出。自北宋熙宁三年(1070年)至南宋咸淳四年(1268年)的198年中,下桥林氏家族中文武进士者达43人,其中具有学士衔者18人,时称“十八学士”。花园遗址和位于下桥东山的林韶墓是“十八学士”文化的见证。

“姐妹桥”为中国古代拱桥的杰出代表,被誉为张择端《清明上河图》汴水虹桥的活化石。北涧桥坐落于东、南、北三溪汇合处的古渡口,建于清康熙十三年(1674年),嘉庆八年(1803年)重建。桥下溪流相聚,桥畔千年古樟参天而立。距北涧桥东南一华里处有溪东桥。溪东桥始建于明隆庆四年(1570年),桥旁有祭祀场所陈大翁宫及浙南最大的临水殿。“姐妹桥”无论在桥址选择,或者内外体形结构上的科学性、艺术性、历史性,堪称世界独一无二。“姐妹桥”不是简单的交通建筑,还兼具民间的风水观念、宗教祭祀、商贸集市、娱乐社交、婚娶祈嗣及公德教育、人文教育等诸多功能于一身。

除了廊桥和传统民居,下桥村传统建筑还有临水殿、陈大翁宫、水尾宫、宗祠、寺庵、矴步、古渠、古(水)井、古墓、古道等。其丰富多彩的传统建筑从政治、经济、文化、社会、民俗等方面,反映了明清时期浙南山区农耕聚落的基本特征。

除了丰富的物质文化遗产和美丽的自然风光,下桥村还拥有中国木拱桥传统营造技艺(联合国教科文组织“人类急需保护的非物质文化遗产名录”)、提线木偶戏(国家级非物质文化遗产)、陈十四信俗(省级非物质文化遗产)等非物质文化遗产。

三门东屏村

凝固的明清音乐

有人曾说:三门横渡东屏是中国最好的古村落建筑群,台州最好的山水画廊,三门最佳的人居环境!这样的赞美虽然不乏夸大的成分,但东屏村溪水环绕,群山如屏,集秀美、古朴、宁静于一身,的确是一个不可多得的好地方。

从秋天的金黄中穿过,进入东屏村,你就跨越到了明清年间。

东屏村因村东的东坑山形似一座帷屏,故名东屏。东屏村就在这一片群山如屏的掩盖之中。溪水穿村而过,溪不大,却水清见底。水底的鹅卵石,和溪两边长满青苔的坝石相映成趣。随处可见的古建筑,使整条街变得古朴而宁静。

东屏只有一条主街,沿主街,最显眼的建筑就是陈氏宗祠。东屏陈氏是天下陈氏最有名的一支,隶属“江州义门陈氏”的后裔,即陈朝第五个皇帝陈后主陈叔宝的弟弟宜都王陈叔明的后代。陈氏宗祠是建于清乾隆年间的仿明式古建筑,是一座中轴对称的四合院落,门楼与戏台相连,两边设厢房。

这里是东屏陈氏一个家族的根和灵魂。数百年来,子孙们或聚或散,或坚守故土或漂泊他乡,但根却深深扎在祖先灵魂栖息的地方。

最令人赞叹的是东屏的建筑。建筑是凝固的文化,经典的建筑具有恒久的生命力。陈氏大院作为古民居的经典之作,具有很高的审美情趣,超越了建筑本身的居住功能。特别是陈氏大院所蕴含的天地相通、人与自然和谐、天人合一的建筑文化,令后人津津乐道。面屏、环水、枕山,整个环境大格局得尽地利,是居住的最佳福地。从现代建筑学看,陈氏大院功能齐全,景观丰富,构思巧妙,其“相地选址,相形取胜”的选址模式体现了科学的态度及空间艺术布局的高超手法,无疑是居所选址的成功范例。

道地也是东屏村的一大特色。道地,指的是我国明以后四合院式的聚居建筑群。在东屏,大规模的道地还存在好几处,有些虽然破败不堪,却能从其建筑遗迹上,看出当年的繁华。

石滩道地是东屏村人公认的第一道地,虽然较小,但结构严谨,布局合理,石板铺地,院落精美。

照亮这座院子的,不仅仅是建筑的华丽与精美。这座院子里,在民国时期出过多名将军和名人,第一道地就像一本厚重的历史书,你翻开来时,惊叹不已。陈友生,国民党少将参议;其儿陈正师,新中国第一代钢铁高级工程师;陈正福,国民党少将;陈正寿,国民党上海高等法院特别法庭法官,后移居香港,成为一代船王……

第一道地还有一个有趣的故事:某年,因乡党间的纠纷,院子的大门被堆满柴草,放火烧屋。熊熊大火烧穿了门楼地板,没想到门楼上是黄豆仓库,数吨黄豆泥沙般倾泻,扑灭大火,院子侥幸逃过一劫。如今,门楼上火烧火燎的痕迹,以及那个被烧穿的大洞,像一个难以愈合的伤疤,悸然触目。

东屏的古戏台,色彩艳丽如初绘,鸡笼顶戏台、藻井上的凤凰,还有背景的拜寿图,戏台两边门上的“出将、入相”,依稀使人忆起旧时的那份热闹。

此外,东屏还有许多古桥,其中一座很古的石拱桥,名叫风月桥。只要是东屏人结婚,新人必须走过风月桥,东屏人才会承认这门婚姻。

本版稿件由本报记者整理

磐安胡宅乡横路村是周姓家族聚居地。据《玉峰周氏宗谱》记载,北宋理学家周敦颐第九世周若泗始迁横路。现存最早古民居建于明代,在清康熙、乾隆年间形成老村居住格局。该村乌石遍地,酷似乌金,无论走到哪里俯仰皆是,素以乌石街、乌石古民居而闻名遐迩。“敦睦堂”为周氏宗祠,建于嘉庆三年,四周墙体均由乌石砌成,有雕梁斗拱、匾额神橱,蔚为壮观。文昌阁飞檐翘角,上坐文昌帝君、关圣夫子、武曲星君,下通澄溪古道,有“一夫当关,万夫莫开”之气势。

大房四合院是该村四合院的典型代表,原建于清康熙年间,为隆挺公所建,正房3间,厢房10间,下房6间。院中为天井,四座台门出入。传说建造该村四合院与三合院的泥水匠是一个力大无穷的汉子,擅长用乌石砌筑墙体,他每建造一座院子,在石墙的半腰处都要放上一块150公斤左右的大乌石作碑石,并刻上自己的名字。而且这150公斤重的大乌石都是他一人用肩膀背上去的。1942年四月初七,日本鬼子在该村烧毁了150多间房子,而他建筑的乌石墙却依然屹立着。村民们又用木头在这些依然屹立的石墙上重建了房屋。这些房屋至今保存完好,它不但是经受过烈火烧烤的真正“乌金”,也是日本鬼子侵华罪行不可置疑的史证。

一方水土养一方人。该村的四合院与三合院里还走出了不少文化名人。周伯麟为同盟会会员,周启星抗战时为陆军第四司令部上尉军医,周济明在王震部下任汽车兵团团长。

据介绍,横路村至今还完整保留着13座明清时期的乌石四合院和三合院。这些院子均由乌石砌建而成,墙面平整、美观。2012年,该村投资130万元,对6处四合院、8处三合院进行了修缮,使古老的乌石屋焕发了青春。

2005年,中国民族古建筑专家洪铁成教授多次到该村考察。他认为该村的乌石古民居与乌石街可与兰溪诸葛八卦村和武义的郭洞、俞源相媲美。同时发出由衷的感叹:该村结构之严谨,空间形态之漂亮,规模之宏大,人文积淀之丰富,让人心动。2007年,新加坡电视拍摄组进村拍摄了电视剧《秋海棠》,国内影视剧组进村拍摄了电视剧《毛泽东与军舰》等作品,成为影视界关注的拍摄基地。由此,充分展示了乌石古民居的建筑智慧与艺术价值。

泰顺下桥村

感受世界最美廊桥的魅力

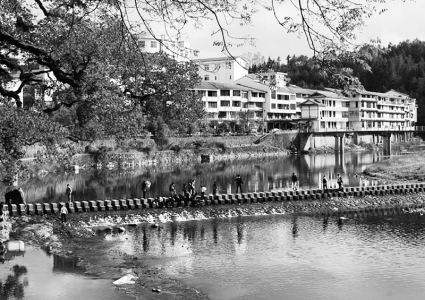

泰顺县泗溪镇下桥村素有“泗水洄澜”之称,系南溪、东溪、北溪和西溪4条溪交汇而成的山间溪谷盆地,溪旁为成片水田,又以梯田形式沿山势而上。

下桥村在唐代时便有人定居,该村主要姓氏有林、汤、陈等。林氏始祖林建,闽建阳人,唐内阁长史,唐亡不受梁命,于后唐同光三年(925年),从福建莆田北螺村迁居筱村龙须岩下,亦是看中下桥“逢荒不饥,逢兵不乱;山可樵,水可渔”,于宋建隆二年(961年)迁居下桥后池。

“田中有村、村中有田”为下桥村原始村落风貌。下桥村传统民居主要位于后池,后池片民居置于田野之中,集中连片,后山竹木拥翠,前方北溪潺潺流过,呈依山、临田、面水分布。

在众多文化遗产中,林氏家族“十八学士”文化以及被誉为世界最美廊桥的“姐妹桥”——北涧桥和溪东桥为其特色文化。

林建迁居下桥后,世代务农,到了第五世孙林韶,在下桥花园开设儒蓝宅学馆,招收族人及四方弟子从学,从此林氏家族科甲蝉联,文士辈出。自北宋熙宁三年(1070年)至南宋咸淳四年(1268年)的198年中,下桥林氏家族中文武进士者达43人,其中具有学士衔者18人,时称“十八学士”。花园遗址和位于下桥东山的林韶墓是“十八学士”文化的见证。

“姐妹桥”为中国古代拱桥的杰出代表,被誉为张择端《清明上河图》汴水虹桥的活化石。北涧桥坐落于东、南、北三溪汇合处的古渡口,建于清康熙十三年(1674年),嘉庆八年(1803年)重建。桥下溪流相聚,桥畔千年古樟参天而立。距北涧桥东南一华里处有溪东桥。溪东桥始建于明隆庆四年(1570年),桥旁有祭祀场所陈大翁宫及浙南最大的临水殿。“姐妹桥”无论在桥址选择,或者内外体形结构上的科学性、艺术性、历史性,堪称世界独一无二。“姐妹桥”不是简单的交通建筑,还兼具民间的风水观念、宗教祭祀、商贸集市、娱乐社交、婚娶祈嗣及公德教育、人文教育等诸多功能于一身。

除了廊桥和传统民居,下桥村传统建筑还有临水殿、陈大翁宫、水尾宫、宗祠、寺庵、矴步、古渠、古(水)井、古墓、古道等。其丰富多彩的传统建筑从政治、经济、文化、社会、民俗等方面,反映了明清时期浙南山区农耕聚落的基本特征。

除了丰富的物质文化遗产和美丽的自然风光,下桥村还拥有中国木拱桥传统营造技艺(联合国教科文组织“人类急需保护的非物质文化遗产名录”)、提线木偶戏(国家级非物质文化遗产)、陈十四信俗(省级非物质文化遗产)等非物质文化遗产。

三门东屏村

凝固的明清音乐

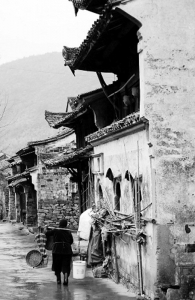

有人曾说:三门横渡东屏是中国最好的古村落建筑群,台州最好的山水画廊,三门最佳的人居环境!这样的赞美虽然不乏夸大的成分,但东屏村溪水环绕,群山如屏,集秀美、古朴、宁静于一身,的确是一个不可多得的好地方。

从秋天的金黄中穿过,进入东屏村,你就跨越到了明清年间。

东屏村因村东的东坑山形似一座帷屏,故名东屏。东屏村就在这一片群山如屏的掩盖之中。溪水穿村而过,溪不大,却水清见底。水底的鹅卵石,和溪两边长满青苔的坝石相映成趣。随处可见的古建筑,使整条街变得古朴而宁静。

东屏只有一条主街,沿主街,最显眼的建筑就是陈氏宗祠。东屏陈氏是天下陈氏最有名的一支,隶属“江州义门陈氏”的后裔,即陈朝第五个皇帝陈后主陈叔宝的弟弟宜都王陈叔明的后代。陈氏宗祠是建于清乾隆年间的仿明式古建筑,是一座中轴对称的四合院落,门楼与戏台相连,两边设厢房。

这里是东屏陈氏一个家族的根和灵魂。数百年来,子孙们或聚或散,或坚守故土或漂泊他乡,但根却深深扎在祖先灵魂栖息的地方。

最令人赞叹的是东屏的建筑。建筑是凝固的文化,经典的建筑具有恒久的生命力。陈氏大院作为古民居的经典之作,具有很高的审美情趣,超越了建筑本身的居住功能。特别是陈氏大院所蕴含的天地相通、人与自然和谐、天人合一的建筑文化,令后人津津乐道。面屏、环水、枕山,整个环境大格局得尽地利,是居住的最佳福地。从现代建筑学看,陈氏大院功能齐全,景观丰富,构思巧妙,其“相地选址,相形取胜”的选址模式体现了科学的态度及空间艺术布局的高超手法,无疑是居所选址的成功范例。

道地也是东屏村的一大特色。道地,指的是我国明以后四合院式的聚居建筑群。在东屏,大规模的道地还存在好几处,有些虽然破败不堪,却能从其建筑遗迹上,看出当年的繁华。

石滩道地是东屏村人公认的第一道地,虽然较小,但结构严谨,布局合理,石板铺地,院落精美。

照亮这座院子的,不仅仅是建筑的华丽与精美。这座院子里,在民国时期出过多名将军和名人,第一道地就像一本厚重的历史书,你翻开来时,惊叹不已。陈友生,国民党少将参议;其儿陈正师,新中国第一代钢铁高级工程师;陈正福,国民党少将;陈正寿,国民党上海高等法院特别法庭法官,后移居香港,成为一代船王……

第一道地还有一个有趣的故事:某年,因乡党间的纠纷,院子的大门被堆满柴草,放火烧屋。熊熊大火烧穿了门楼地板,没想到门楼上是黄豆仓库,数吨黄豆泥沙般倾泻,扑灭大火,院子侥幸逃过一劫。如今,门楼上火烧火燎的痕迹,以及那个被烧穿的大洞,像一个难以愈合的伤疤,悸然触目。

东屏的古戏台,色彩艳丽如初绘,鸡笼顶戏台、藻井上的凤凰,还有背景的拜寿图,戏台两边门上的“出将、入相”,依稀使人忆起旧时的那份热闹。

此外,东屏还有许多古桥,其中一座很古的石拱桥,名叫风月桥。只要是东屏人结婚,新人必须走过风月桥,东屏人才会承认这门婚姻。

本版稿件由本报记者整理