品味古村乡韵

——走进传统村落(九)

桐庐翙岗村

一个有着古老历史与悠远传说的地方

桐庐凤川翙岗古村,一个有着古老历史与悠远传说的地方。

据翙岗村里的老人回忆,从三国两晋时期开始,在这一带就已经有了聚落存在。到了北宋末年,南唐后主李煜的十世孙,左丞相兼枢密使李宗勉的后人从富阳辗转迁移至此,并定居了下来。从此,李氏就成为当地村落中的一个重要姓氏。到元末,这里的李氏族人中又出现了一位名人——李康。他字宁之,号梅月处士,是个青史留名的孝子。他13岁那年,母亲病重,李宁之“割股和膳以进”,治愈了母亲的疾病,而为乡里所称道。学业上,从师永康胡长儒,以古学自鸣,“书画琴弈,冠绝一时”。李宁之的交友面也比较广,浦江诗人戴良、号称“铁牛翁”的淳安诗人何景福、自号“句曲外史”的方外诗人张雨等都是他的文坛好友,有诗歌唱和。但真正让李康为后人所铭记的是他与同时代的名士刘基的交往。正是这段友情,让李康的故乡翙岗也蒙上了一丝神秘的色彩。

元至正二年(1342年)秋,刘基结束了在江西长达七年的宦游生涯,再登仕途当在元至正九年(1349年)。此期间前后七年,刘基在野详情,不见史籍。实际上在这段时间里,刘基就“隐居”桐江,寓居于李家。

刘基寓居翙岗期间,设馆教学,并指导当地兴修水利。当时翙岗还叫悔冈。刘基认为当地地形如同起飞的凤凰,于是便题匾“凤翙高冈”。从此此地便改名为翙岗。他在翙岗期间,正逢大旱。于是刘基便指导村民修筑水渠。如今,在当地刘基留下的遗迹多已散失。唯有他的传说故事仍被人们口口相传,成为了当地文化中不可或缺的一部分。

桐庐的古民居较多地受到徽派建筑的影响,翙岗亦是如此。然而由于特定的地理和历史条件,在接受徽派建筑理念的同时,也形成了自己一定的地域特色,有学术专家曾经用“外简内秀、紧凑实用、木雕精细、观赏性强”来概括。建筑内部的木雕装饰则比徽派建筑更为讲究,特别是建于清代中晚期的古民居建筑,较明显地反映出一种既忠实于耕读传家的儒家文化,又谨慎小心追求时代变革的社会心理。翙岗古村亦是如此。这里的房屋以木构架为主,注重装饰。屋梁下常有支撑性的牛腿,雕有多种图案,通体显得恢宏、华丽、壮美。屋内的房梁一般不施彩漆而髹以桐油,显得格外古朴典雅。墙角、天井、栏杆、照壁、漏窗等用青石、红砂石或花岗岩裁割成石条、石板筑就,且往往利用石料本身的自然纹理组合成图纹。

翙岗老街上的敬吉堂可谓是当地古建筑风格的代表。这幢建筑以明间为堂,次间为房。而天井两侧的弄间为楼梯和杂物间。进入大门后,明间用条石门槛和板壁围成了一块纵深大约在两米的地方,这就是当地人口中的回堂。而5扇门板将明间与回堂隔开,形成了第二道大门。这几扇门板平时只开两侧的两扇,以供人们日常进出。而中间的几扇门板则只能在婚庆等大事时候才能够打开。而二进的明间可谓是整个建筑的核心所在。站在天井中央,可见这里支撑的木柱粗大挺拔,门窗雕花精美。两侧的厢房在过去是主人读书的书房。而二进明间后又有一间回堂,被当地人称之为退堂。这实际上形成了一个通道,直接通往最后的第四进。第四进纵深颇大,也是人们的主要生活区。整个建筑物形成了三间两弄四进的格局。

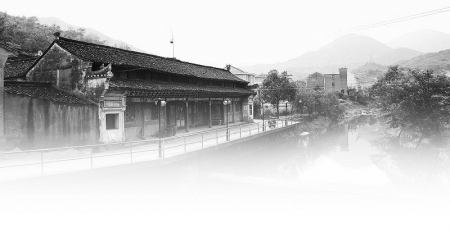

翙岗古民居

宁海清潭村

古称“九龙抢珠”之地

清潭村位于宁海西北深甽以西山区,清溪流经村东南,四面有九峰环抱,溪中有岩,上建紫金石塔,古称清潭为“九龙抢珠”之地,有“里岙八景”之胜。张氏族人奉汉留侯张良为先祖,世代耕读,科举入仕者五六十人。村中有古树、古桥及一定规模的老街巷。重要的文物与传统建筑院落有双枝庙、孝友堂、当代著名学者张明浩故居“三鉴堂”等。飞凤祠内戏台完整保留了光绪时的民间彩绘,有一定艺术价值。大学者胡三省是该村进士张渭的女婿,当地流传有胡三省对诗相亲的故事。

清潭村有四大主要看点:即老街,仁房道地、清代祠堂和双枝庙。清潭村的老街不长,但两旁小弄随山势的坡度而起伏,显得独具风格。老街上残存有很多清代的老房子,各有特色。建于清朝中期的花阊门是一座四合院格局的建筑,门窗上都镶有各种浮雕。

仁房道地建于清代,木结构,现已部分倒塌,但仍值得一看。尤其是每扇木窗上的戏曲图案浮雕,和后院鹅卵石地上福、禄、寿的图案,栩栩如生。更令人惊叹的是那头鹿雕,每到晴天黄昏,鹿的眼睛会发光,以至在这一特定时分,会吸引众多村民前来观看。

村里有两座清代祠堂,分别为飞凤祠和孝友堂。飞凤祠现在是村老年协会活动场地,正中的戏台被完整保存,戏台上、廊柱上刻有很多楹联,戏台内还绘有许多壁画。孝友堂建于清嘉庆八年,堂内对联“恩垂浩敕家声远,业在诗书世泽长”是方孝儒留给清潭张氏的。

双枝庙建于明正德年间,明万历年间、民国元年和廿二年先后进行过扩建和重修。庙壁的人物彩绘鲜艳,廊檐木榫繁复精美。双枝庙的最大特色是庙中的戏台,这个古戏台于2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。戏台上的雕梁画栋极其精致,螺旋穹隆式藻井,正中缀有八卦铜镜;戏台正中画一麒麟,四周的漆画与雕刻经百年而依旧光鲜如新,有双虎相搏、童子踢球、双鱼嬉水、双鹿逢春等图案。柱联为:“一曲阳春唤醒今古梦,两班面目演尽忠奸情”,“价值千金春一刻,愁消万古曲三终”。东西两厢的二层栏杆上,彩绘透雕着各种戏剧故事与历史故事。

双枝庙藻井双枝庙古戏台

磐安榉溪村

孔子后裔聚居地

榉溪村位于磐安盘峰乡西部,南与高姥山旅游区毗邻,距离县城安文镇36公里。村庄始建于宋建炎年间,是一座以孔氏家族为主的血缘村落,被称为“孔子第三圣地”。榉溪村集古屋、古巷、古井、古树、古墓、古风于一体,是一个具有近千年文明史的古村落,是孔氏婺州南宗的文化活动中心。

榉溪古村落从选址、设计、造型、结构、布局到装饰美化都集中反映了婺州山地建筑的山地特征、风水意愿和地域美饰倾向。现存的历史建筑大都是清、民国建筑,主要反映了清朝和民国时期浙中地区的风貌。整个村庄呈船形,村庄东西长700米,南北宽不到200米。现有保存较好的民居建筑主要为木构和砖石混合式,挑檐、垛墙、镂窗,外观朴实又富于文化内涵。屋顶为坡屋顶,平面布局以合院为主,又有天井院落,质朴中又具有多样性。

村内有国家级重点文物保护单位——孔氏家庙。孔氏家庙为祭祀孔子及全村人祭祖和家族活动的中心场所,始建于南宋,宋理宗追念端躬公功德,按衢州孔庙恩例,位于榉溪村北的杏檀园前建造榉川 (今榉溪)南宗阙里孔氏家庙,赐“万世师表”金匾一块,后遂为孔氏婺州南宗。家庙坐南朝北,占地面积836.22平方米,整座建筑以中轴线贯穿,由门楼、戏台、天井、前厅、穿堂及二小天井、后堂等组成,平面呈长方形。孔氏家庙的建筑十分严谨,堂构考究,古朴宏伟,梁枋上的牛腿做工精美,雕花板技艺精湛,极具艺术性,榉溪虽经千年岁月的洗礼,但较好地保存了历史原貌。体现婺州山地民居特色的历史建筑,错落有致地形成了小街、小弄,给人们一种强烈的视觉冲击,整个榉溪村落与周围的山川环境融为一体,孔氏文化与磐安当地风俗文化逐渐交融。

历史上的榉溪是一个人文与自然交融的地方。有著名的榉溪八景:燕尖松雪、金钟竹林、山亭夏凉、莲花佳城、岩桥春水、杏园书塾、高望晴云、龙山书社,毗邻房舍的山水、田、古塘、大树等自然景观和文昌阁、字纸炉、水碓屋等人文景观,构成具有儒学特色的榉溪古村落。拥有集中反映地方建筑特色的宅院府第、祠堂、驿站、书院、会馆、戏台等,且数量众多。

榉溪村有象征孔子儒家学说的非物质文化遗产——婺州祭孔大典。祭孔大典通常在每年的清明节举行,有“常(大常)祭”、“家祭”两种。婺州南宗祭孔大典,在传承了曲阜的礼仪外,还融合了榉溪本地的一些风俗文化,如请戏班演戏、“翻九楼”、“十八蝴蝶”、“高跷”、“三十六行”、“莲花落”等文艺节目。榉溪村全景

本版稿件由本报记者整理

桐庐凤川翙岗古村,一个有着古老历史与悠远传说的地方。

据翙岗村里的老人回忆,从三国两晋时期开始,在这一带就已经有了聚落存在。到了北宋末年,南唐后主李煜的十世孙,左丞相兼枢密使李宗勉的后人从富阳辗转迁移至此,并定居了下来。从此,李氏就成为当地村落中的一个重要姓氏。到元末,这里的李氏族人中又出现了一位名人——李康。他字宁之,号梅月处士,是个青史留名的孝子。他13岁那年,母亲病重,李宁之“割股和膳以进”,治愈了母亲的疾病,而为乡里所称道。学业上,从师永康胡长儒,以古学自鸣,“书画琴弈,冠绝一时”。李宁之的交友面也比较广,浦江诗人戴良、号称“铁牛翁”的淳安诗人何景福、自号“句曲外史”的方外诗人张雨等都是他的文坛好友,有诗歌唱和。但真正让李康为后人所铭记的是他与同时代的名士刘基的交往。正是这段友情,让李康的故乡翙岗也蒙上了一丝神秘的色彩。

元至正二年(1342年)秋,刘基结束了在江西长达七年的宦游生涯,再登仕途当在元至正九年(1349年)。此期间前后七年,刘基在野详情,不见史籍。实际上在这段时间里,刘基就“隐居”桐江,寓居于李家。

刘基寓居翙岗期间,设馆教学,并指导当地兴修水利。当时翙岗还叫悔冈。刘基认为当地地形如同起飞的凤凰,于是便题匾“凤翙高冈”。从此此地便改名为翙岗。他在翙岗期间,正逢大旱。于是刘基便指导村民修筑水渠。如今,在当地刘基留下的遗迹多已散失。唯有他的传说故事仍被人们口口相传,成为了当地文化中不可或缺的一部分。

桐庐的古民居较多地受到徽派建筑的影响,翙岗亦是如此。然而由于特定的地理和历史条件,在接受徽派建筑理念的同时,也形成了自己一定的地域特色,有学术专家曾经用“外简内秀、紧凑实用、木雕精细、观赏性强”来概括。建筑内部的木雕装饰则比徽派建筑更为讲究,特别是建于清代中晚期的古民居建筑,较明显地反映出一种既忠实于耕读传家的儒家文化,又谨慎小心追求时代变革的社会心理。翙岗古村亦是如此。这里的房屋以木构架为主,注重装饰。屋梁下常有支撑性的牛腿,雕有多种图案,通体显得恢宏、华丽、壮美。屋内的房梁一般不施彩漆而髹以桐油,显得格外古朴典雅。墙角、天井、栏杆、照壁、漏窗等用青石、红砂石或花岗岩裁割成石条、石板筑就,且往往利用石料本身的自然纹理组合成图纹。

翙岗老街上的敬吉堂可谓是当地古建筑风格的代表。这幢建筑以明间为堂,次间为房。而天井两侧的弄间为楼梯和杂物间。进入大门后,明间用条石门槛和板壁围成了一块纵深大约在两米的地方,这就是当地人口中的回堂。而5扇门板将明间与回堂隔开,形成了第二道大门。这几扇门板平时只开两侧的两扇,以供人们日常进出。而中间的几扇门板则只能在婚庆等大事时候才能够打开。而二进的明间可谓是整个建筑的核心所在。站在天井中央,可见这里支撑的木柱粗大挺拔,门窗雕花精美。两侧的厢房在过去是主人读书的书房。而二进明间后又有一间回堂,被当地人称之为退堂。这实际上形成了一个通道,直接通往最后的第四进。第四进纵深颇大,也是人们的主要生活区。整个建筑物形成了三间两弄四进的格局。

翙岗古民居

宁海清潭村

古称“九龙抢珠”之地

清潭村位于宁海西北深甽以西山区,清溪流经村东南,四面有九峰环抱,溪中有岩,上建紫金石塔,古称清潭为“九龙抢珠”之地,有“里岙八景”之胜。张氏族人奉汉留侯张良为先祖,世代耕读,科举入仕者五六十人。村中有古树、古桥及一定规模的老街巷。重要的文物与传统建筑院落有双枝庙、孝友堂、当代著名学者张明浩故居“三鉴堂”等。飞凤祠内戏台完整保留了光绪时的民间彩绘,有一定艺术价值。大学者胡三省是该村进士张渭的女婿,当地流传有胡三省对诗相亲的故事。

清潭村有四大主要看点:即老街,仁房道地、清代祠堂和双枝庙。清潭村的老街不长,但两旁小弄随山势的坡度而起伏,显得独具风格。老街上残存有很多清代的老房子,各有特色。建于清朝中期的花阊门是一座四合院格局的建筑,门窗上都镶有各种浮雕。

仁房道地建于清代,木结构,现已部分倒塌,但仍值得一看。尤其是每扇木窗上的戏曲图案浮雕,和后院鹅卵石地上福、禄、寿的图案,栩栩如生。更令人惊叹的是那头鹿雕,每到晴天黄昏,鹿的眼睛会发光,以至在这一特定时分,会吸引众多村民前来观看。

村里有两座清代祠堂,分别为飞凤祠和孝友堂。飞凤祠现在是村老年协会活动场地,正中的戏台被完整保存,戏台上、廊柱上刻有很多楹联,戏台内还绘有许多壁画。孝友堂建于清嘉庆八年,堂内对联“恩垂浩敕家声远,业在诗书世泽长”是方孝儒留给清潭张氏的。

双枝庙建于明正德年间,明万历年间、民国元年和廿二年先后进行过扩建和重修。庙壁的人物彩绘鲜艳,廊檐木榫繁复精美。双枝庙的最大特色是庙中的戏台,这个古戏台于2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。戏台上的雕梁画栋极其精致,螺旋穹隆式藻井,正中缀有八卦铜镜;戏台正中画一麒麟,四周的漆画与雕刻经百年而依旧光鲜如新,有双虎相搏、童子踢球、双鱼嬉水、双鹿逢春等图案。柱联为:“一曲阳春唤醒今古梦,两班面目演尽忠奸情”,“价值千金春一刻,愁消万古曲三终”。东西两厢的二层栏杆上,彩绘透雕着各种戏剧故事与历史故事。

双枝庙藻井双枝庙古戏台

磐安榉溪村

孔子后裔聚居地

榉溪村位于磐安盘峰乡西部,南与高姥山旅游区毗邻,距离县城安文镇36公里。村庄始建于宋建炎年间,是一座以孔氏家族为主的血缘村落,被称为“孔子第三圣地”。榉溪村集古屋、古巷、古井、古树、古墓、古风于一体,是一个具有近千年文明史的古村落,是孔氏婺州南宗的文化活动中心。

榉溪古村落从选址、设计、造型、结构、布局到装饰美化都集中反映了婺州山地建筑的山地特征、风水意愿和地域美饰倾向。现存的历史建筑大都是清、民国建筑,主要反映了清朝和民国时期浙中地区的风貌。整个村庄呈船形,村庄东西长700米,南北宽不到200米。现有保存较好的民居建筑主要为木构和砖石混合式,挑檐、垛墙、镂窗,外观朴实又富于文化内涵。屋顶为坡屋顶,平面布局以合院为主,又有天井院落,质朴中又具有多样性。

村内有国家级重点文物保护单位——孔氏家庙。孔氏家庙为祭祀孔子及全村人祭祖和家族活动的中心场所,始建于南宋,宋理宗追念端躬公功德,按衢州孔庙恩例,位于榉溪村北的杏檀园前建造榉川 (今榉溪)南宗阙里孔氏家庙,赐“万世师表”金匾一块,后遂为孔氏婺州南宗。家庙坐南朝北,占地面积836.22平方米,整座建筑以中轴线贯穿,由门楼、戏台、天井、前厅、穿堂及二小天井、后堂等组成,平面呈长方形。孔氏家庙的建筑十分严谨,堂构考究,古朴宏伟,梁枋上的牛腿做工精美,雕花板技艺精湛,极具艺术性,榉溪虽经千年岁月的洗礼,但较好地保存了历史原貌。体现婺州山地民居特色的历史建筑,错落有致地形成了小街、小弄,给人们一种强烈的视觉冲击,整个榉溪村落与周围的山川环境融为一体,孔氏文化与磐安当地风俗文化逐渐交融。

历史上的榉溪是一个人文与自然交融的地方。有著名的榉溪八景:燕尖松雪、金钟竹林、山亭夏凉、莲花佳城、岩桥春水、杏园书塾、高望晴云、龙山书社,毗邻房舍的山水、田、古塘、大树等自然景观和文昌阁、字纸炉、水碓屋等人文景观,构成具有儒学特色的榉溪古村落。拥有集中反映地方建筑特色的宅院府第、祠堂、驿站、书院、会馆、戏台等,且数量众多。

榉溪村有象征孔子儒家学说的非物质文化遗产——婺州祭孔大典。祭孔大典通常在每年的清明节举行,有“常(大常)祭”、“家祭”两种。婺州南宗祭孔大典,在传承了曲阜的礼仪外,还融合了榉溪本地的一些风俗文化,如请戏班演戏、“翻九楼”、“十八蝴蝶”、“高跷”、“三十六行”、“莲花落”等文艺节目。榉溪村全景

本版稿件由本报记者整理