浙江省畜牧业转型升级十大模式

编者按:去年下半年以来,我省打响“五水共治”攻坚战,强势推进畜牧业转型升级,浙江大地演绎着一场畜牧业凤凰涅槃、浴火重生的绿色蜕变。在对各地探索与实践进行总结的基础上,省农业厅精选其中资源化利用、无害化处理、标准化养殖、产业化经营方面的成功模式,集成“浙江省畜牧业转型升级十大模式”,供各地借鉴。

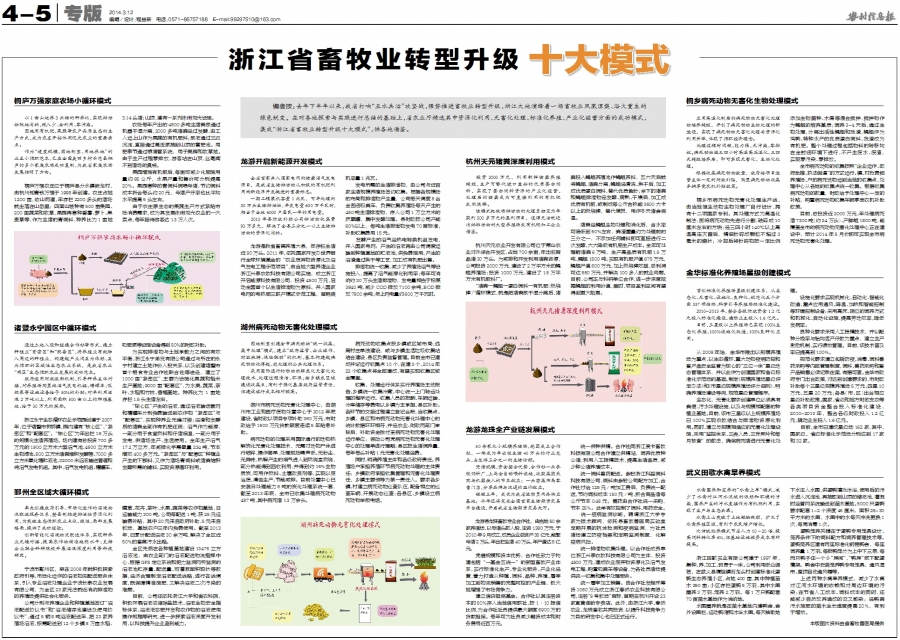

桐庐万强家庭农场小循环模式

以1亩山地养3头猪的种养比,实现排泄物就地消纳,投入少、全利用、零污染。

因施用有机肥,果蔬等农产品原生态的生产方式,成为农庄开拓休闲观光农业的重要卖点。

作为“适度规模、因地制宜、用地养地”的业主小循环范本,已在全国美丽乡村示范县桐庐的多个家庭农场成功复制,为我省家庭农场发展指明了方向。

桐庐万强农庄位于桐庐县分水镇新龙村,由杭州知青钱万强于1998年创建。农庄占地1200亩,依山而建,年存栏2200多头的猪场就坐落在山岙里;四面山坡种有500亩果园、200亩蔬菜和牧草,果园再套种番薯、萝卜、黑麦草等,作为生猪的青饲料,种养比为1亩地3.14头猪;山顶,建有一系列休闲观光设施。

农场每年产出的4800多吨生猪粪尿通过机器干湿分离,2000多吨猪粪经过发酵,由工人运上山作为果蔬的有机肥料;尿液通过三级沉淀,直接通过高压泵抽到山顶的蓄肥池。用肥季节通过喷滴管系统,用于果园和牧草地。由于生产过程零排放,游客站在山顶,丝毫闻不到猪场的臭味。

果园增施有机肥后,每亩可减少化肥施用量约65公斤,水果产量和售价可分别提高20%。果园套种的青饲料饲喂母猪,节约饲料成本折合每头约20元,母猪产仔率也比平均水平提高5头左右。

由于农庄原生态的果蔬生产方式紧贴市场消费需求,成为其发展休闲观光农业的一大卖点,每年接待游客达1.3万人次。

诸暨永宁园区中循环模式

通过土地入股和组建合作社等形式,建立种植业“紧密区”和“配套区”,将养殖业有效融入周边的种植业,构建起产业间互为依赖、互为循环的区域性生态农业系统,是我省农业“两区”生态循环农业发展的成功范本。

政府运用财政激励机制,引导种养主体对接,对养殖场购置纯沼气发电机组、槽罐车、吸肥泵等设施设备给予50%的补助;对年利用沼液2万吨以上,利用面积500亩以上的种植基地,给予30万元的奖励。

浙江永宁生态循环农业示范园创建于2007年,位于诸暨市枫桥镇,园内建有“核心区”、“紧密区”和“配套区”。“核心区”为年出栏1.5万头的规模化生猪养殖场。场内建有总投资700多万元的1900立方米大型沼气池、4500立方米生物滤池、800立方米猪粪堆积发酵棚、7000多立方米氧化塘贮液池、32000米沼液输送管道和纯沼气发电机组。其中,沼气发电机组、槽罐车、吸肥泵等设施设备得到50%的财政补助。

为实现排泄物与土地承载力之间的有效平衡,浙江永宁弟兄有限公司通过与所在的永宁村建立土地作价入股关系,以及创建诸暨市首个粮食专业合作社联合社等途径,建立了1000亩“紧密区”,主要为设施化果蔬和稻米生产基地;9000亩“配套区”,为水果、蔬菜、茶叶、水稻和竹林、香榧基地。种养比为1亩地存栏1.5头生猪左右。

“核心区”产生的沼液,通过沼液输送管网和槽罐车分别免费输送到农作物“紧密区”与“配套区”,实现种养业无缝对接;沼渣和发酵后的猪粪全部作有机肥还田;沼气作为能源,一部分用于食堂燃料和仔猪保温,一部分用于发电,供猪场生产、生活使用。全年生产沼气17.2万立方,年减排化学需氧量234吨,节本增效400多万元。“紧密区”与“配套区”种植业产生的下脚料,又作为猪场青饲料或猪粪堆积发酵所需的辅料,实现资源循环利用。

鄞州全区域大循环模式

率先创建政府引导、市场化运作的沼液物流配送服务体系,整县制推进排泄物资源化利用,为突破生态循环农业点状、线性、局部发展格局,提供了成功经验。

创新智能化沼液物流配送体系,实现种养业无缝对接,提高农作物精准施肥水平;支持企业联合科研院校开展沼液深度利用等科技研究。

宁波市鄞州区,早在2008年就积极探索政府引导、市场化运作的沼液物流配送服务体系,引入专业沼液处理企业宁波长泰农业发展有限公司,为全区23家无法就近消纳排泄物的养殖场提供社会化服务。

公司分别与养殖企业和种植基地签订“沼液配送协议书”和“沼液储存池建设及使用协议书”,通过5辆8吨沼液配送车,把23家养殖场沼液,按需配送到12个乡镇8万亩水稻、蔺草、花卉、茶叶、水果、蔬菜等农作物基地,日运输能力300吨。公司每配送1吨,获25元运输费补贴,其中20元来自政府补助,5元来自牧场,基地农户三年内免费使用。截至2013年,已累计配送沼液30余万吨,解决了全区近50%的畜禽污水出路。

全区先后在各种植基地建设13475立方沼液池,由农业部门的沼液配送物流指挥中心,根据GPS定位系统和肥力监测网所监测的沼液池贮存量、配送量、可灌溉面积现状等数据,经济合理制定沼液配送线路,进行在线调度,既保障精准施肥,又解决沼液二次污染的难题。

目前,公司还依托浙江大学和省农科院,积极开展沼液浓缩除盐技术、沼液生物安全指标体系、沼液液态肥开发和农作物的沼液使用操作规程等研究,进一步探索沼液深度开发利用,以科技提升企业盈利能力。

龙游开启新能源开发模式

全省首家并入国家电网的猪粪沼气发电项目,是我省生猪排泄物从初级的有机肥利用向新能源开发挺进的重要标志。

一期工程装机容量1兆瓦,可年处理约30万头生猪排泄物,年发电量600万千瓦时,相当于当地6000户居民一年的用电量。

2013年县财政补助公司排泄物收集费93万多元,解决了全县三分之一以上生猪排泄物的资源化消纳。

龙游是我省畜禽养殖大县,年存栏生猪近90万头。2011年,依托国家开发办世界银行全球环境基金的“农业废弃物资源化及沼气发电工程示范项目”,由当地大型养猪企业浙江兴泰农牧科技有限公司实施,成立浙江开启能源科技有限公司,投资4500万元,启动全国首个以生猪排泄物为原料、并入国家电网的电热肥三联产模式示范工程,首期装机容量1兆瓦。

发电所需的生猪排泄物,由公司与近百家生猪规模养殖场签约收集。根据各规模场的布局和排泄物产生量,公司每天调度8台全密闭吸粪车,负责收集养殖场每天产生的450吨生猪排泄物,存入公司1万立方米的厌氧罐,集中发酵处理。县财政按公司产能60%以上,每吨生猪排泄物发电70度标准,补助收集费用15元。

发酵产生的沼气经热电转换机组发电,并入国家电网;产生的沼液再由公司调度运输到种植基地的贮液池,供免费施用;产生的沼渣通过烘干等工艺,加工成有机肥出售。

排泄物统一收集,减少了养殖场沼气等设施投入,提高了沼气能源化利用率;每年可消纳约30万头生猪排泄物,发电量相当于标煤3840吨,减少COD排放7100余吨,BOD排放7800余吨;年上网电量约600万千瓦时。

湖州病死动物无害化处理模式

因地制宜创建全市病死动物“统一收集、集中处理”模式,建立“政府监管、企业运作、财政扶持、保险联动”的机制,基本构建起病死动物收得起、能处理的公共处理体系。

采用国际通行的动物热解炭化无害化处理技术,处理过程清洁、环保;按乡镇或区域建设收集点,有利于强化基层政府监管责任,但建设运行成本相对较高。

湖州市病死动物无害化处理中心,由湖州市工业和医疗废物处置中心于2012年底建设,省财政以项目专项补助360万元,市财政给予1500万元贷款额度连续5年贴息补助。

病死动物的处理采用国际通行的动物热解炭化无害化处理技术,无需对动物尸体进行破碎,操作简单,处理现场噪声低、无粉尘、无异味,热解产生的烟气进入到燃烧室燃烧,部分热能得到回收利用,并得到约15%生物质炭,可用作燃料、土壤改良剂等,实现以废治废、清洁生产、节能减排。目前处置中心已安装日处理能力6吨的炭化处理系统一套,截至2013年底,全市已收集处理病死动物487吨,其中病死猪1.3万余头。

病死动物收集点按乡镇或区域布局,远离村庄单独建设,或与乡镇生活垃圾收集站结合建设,县区负责监督管理。目前全市已建成并试运行收集点10个,在建3个,2014年23个收集点将全部建成,有望实现收集区域全覆盖。

收集、处理运行体系实行养殖场主动报告、乡镇统一收集冷藏、中心统一上门转运处理的程序运行。收集人员的报酬、车辆运输、冷库储存等费用以乡镇为主承担、县区补助。各环节的交接过程建立登记台账,当收集点、乡镇、县区和市病死动物无害化处理中心的统计数据环环相符,并经农业、财政两部门审核后,补助资金拨付至病死动物无害化处理运行单位;保险公司凭病死动物无害化处理中心的处理单进行理赔;县区按生猪饲养量,每年每头补贴1元无害化处理经费。

同时,明确养殖主体和各级政府责任。养殖场户承担养殖环节病死动物处理的主体责任;乡镇政府承担收集管理和无害化处理责任,乡镇主要领导为第一责任人。要求各乡镇、村建立病死动物巡查队伍,配备相应的巡查车辆,开展动态巡查;各县区、乡镇设立病死动物举报电话。

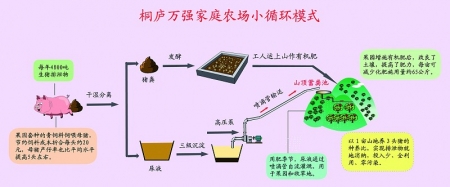

杭州天元猪粪深度利用模式

投资2000万元,利用新鲜猪粪养殖蝇蛆,生产可替代进口鱼粉的优质蛋白饲料,实现了蛋白饲料资源的产业化经营,处理后的猪粪成为可直接利用的有机肥或燃烧棒。

该模式把牧场排泄物的处理负担变为年获利500多万元的盈利项目,值得无法就近消纳排泄物的大型养殖场或有机肥加工企业借鉴。

杭州天元农业开发有限公司位于萧山农业对外综合开发区,占地700余亩,年出栏商品猪30万头。为减排和开发利用猪粪资源,公司投资2000万元,建设了2万平方米的蝇蛆养殖场;投资1000万元,建设了1.5万平方米有机肥料厂。“猪粪—蝇蛆—蛋白饲料—有机肥(燃烧棒)”循环模式,就是把猪粪尿干湿分离后,猪粪投入蝇蛆养殖池作蝇蛆养料,五六天后就将蝇蛆、猪粪分离,蝇蛆经清洗、烘干后,加工成优质蛋白饲料,替代优质鱼粉;余下的猪粪和蝇蛆排泄物经发酵、腐熟、干燥后,加工成优质有机肥,或制成每公斤含热能3500大卡以上的燃烧棒,替代煤炭,用作冬天猪舍保温。

猪粪经蝇蛆生物处理和消化后,含水率可降低到50%左右,粪渣重量约为处理前的三分之一,不添加任何辅料即可直接进行二次发酵,大大降低有机肥生产成本。全年可处理鲜猪粪6万吨,生产高品质有机肥1.5万吨、蝇蛆1500吨;实现有机肥产值675万元,蝇蛆产值600万元,加上燃烧棒效益,总利润可达550万元,并解决100多人的就业问题。目前,公司正与科研单位合作,进一步深度挖掘蝇蛆的利用价值,届时,项目盈利空间有望得到更大拓展。

龙游龙珠全产业链发展模式

50余家大小规模养猪场,抱团成立合作社,一举成为年出栏生猪40万头的行业龙头,占龙游三分之一的生猪份额。

凭借规模、资金整合优势,合作社一头参股饲料厂,上马全自动喂料设施,收获集团采购与机器换人的节本效应;一头密集布局零售门店,分享品牌与流通的溢价效应。

短短三年,成长为我省运动员肉品供应基地;今年还将完成全国首家生猪期货交易平台建设,开启我省生猪期货交易先河。

龙游县龙珠畜牧专业合作社,由当地50余家养猪场,以母猪头数入股,注资1380万元,于2010年9月成立,成员企业总资产3.5亿元,能繁母猪2万头,年出栏生猪40万头,年产值达8亿元。

凭借规模和资本优势,合作社致力于构建包括“一基金五统一”的新型畜牧产业体系,实行标准化生产、专业化服务、产业化经营,着力打造从种植、饲料、品种、养殖、屠宰加工到物流销售的完整可控的产业链,极大地增强了市场竞争力。

建立信贷担保基金。合作社以其注册资本的50%存入当地信用联社,按1∶10授信比例,为合作社社员提供最大额度6900万的贷款担保。每年可为社员减少融资成本和财务费用近百万元。

统一供种供精。合作社同浙江爱卡畜牧科技有限公司合作建立供精站,饲养优质种公猪,利用人工授精技术,提高生猪品质,减少种公猪养殖成本。

统一饲料兽药配送。参股浙江科盛饲料科技有限公司,饲料由参股公司配方加工,合作社付给125元/吨加工费后,负责统一配送,节约饲料成本150元/吨,折合商品猪每公斤节本0.48元;兽药由合作社统一采购,节本25%。此举有效控制了饲料、用药安全。

统一疫病监测诊断。聘请浙江大学专家为技术顾问,依托县畜牧兽医局实验室定期开展的抗体检测和疫病监测,为社员猪场建立防疫档案和定期监测制度,化解疫病风险。

统一排泄物收集处理。以合作社成员单位浙江兴泰农牧科技有限公司为主体,投资4500万元,建成农业废弃物资源化及沼气发电工程,购置吸粪车等设备,为各社员猪场提供统一收集和集中处理服务。

统一屠宰加工销售。由合作社发起并筹资1080万元成立浙江春然农业科技有限公司,注册“9号牧场”商标,首期在杭州开设23家直营连锁专卖店。此外,由浙江大学、春然农业、龙珠畜牧共同投资,以提升科技竞争力为目的研发中心也已正式运行。

桐乡病死动物无害化生物处理模式

应用高温化制后的病死动物无害化处理物培养蝇蛆,开创了病死动物生物处理的新途径,实现了病死动物无害化处理与资源化利用并举,体现了循环经济理念。

处理过程时间短、能力强、无污染、零排放。病死动物经三四小时高温高压湿化、三四天蝇蛆培养后,即可实现无害化、生物化处理。

根据收集病死动物数量,政府给项目运营主体一定的财政补贴,购置病死动物收集车辆享受农机补贴政策。

桐乡市病死动物无害化处理生产线,由当地恒生动物生物处理厂自行设计,拥有十二项国家专利。其处理方式为高温化制法,即将病死动物先进行分割,破碎成10厘米左右的方块;经三四小时140℃以上高温高压灭菌后,精细粉碎成颗粒不超过3毫米的糊状;冷却后将粉碎物按一定比例添加生物菌种、木屑等混合搅拌,搅拌物作为蝇蛆的培养基质;饲养3-4天后,通过生物处理,分离出活性蝇蛆和残渣,蝇蛆作为鸡鸭、特种水产的优质蛋白饲料,残渣成为有机肥。整个处理过程包括物料的转移均在全封闭环境下进行,不产生废水、废渣,实现零污染、零排放。

全市病死动物的收集按照“企业运作、政府助推、执法倒逼”的方式运行。镇、村负责把养殖场、户的病死动物运到当地的收集点,处理中心从各地的收集点统一收集。根据收集病死动物的数量,财政给予处理中心一定的补贴,购置病死动物收集车辆享受农机补助政策。

目前,总投资近2000万元、年处理病死猪7300吨(约24万头)、产鲜蛆1800吨,能覆盖全市的病死动物无害化处理中心正在建设中,预计2014年5月份即可实现全市病死动物无害化处理。

金华标准化养殖场星级创建模式

首创标准化养殖场星级创建体系,从生态化、无害化、设施化、良种化、规范化五个方面337项指标,科学引导养殖场标准化建设。

2010-2013年,整合各级财政资金1.2亿元投入标准化建设,撬动业主投入1.6亿元。

目前,三星级以上养殖场已实现100%生态化养殖、100%设施化改造、100%良种化应用。

从2008年始,金华市推出以规模养殖场为重点,以生态循环、重大动物疫病防控和畜产品安全监管为核心的“三位一体”星级动态管理体系,并以此作为创建国家和省级标准化示范场的基础。制定《规模养殖场星级评定办法》和《市星级规模养殖场评分细则》,明确养殖场建设导向,规范星级管理程序。

生态化、无害化要求创建单位必须具有粪便、污水处理设施,以及与规模相配套的种植业基地。目前,该市三星级以上规模养殖场已100%实现农牧结合与排泄物资源化利用。同时,建立与规模相适应的无害化处理设施,采用“监控体系、三类人员、三张照片和每月核查”的做法,确保病死猪进行无害化处理。

设施化要求实现机械化、自动化、智能化改造,重点应用通风、降温、加热和智能控制等环境控制设备;采用高床、限位的饲养方式和机械化、自动化设施,提高劳动效率,降低发病率。

良种化要求采用人工授精技术,并以配种分娩率与胎均活产仔数为重点,建立生产激励机制,实行绩效管理。目前,该技术普及率已提高到100%。

规范化要求建立包括防疫、消毒、饲料兽药采购等内部管理制度,饲料、兽药采购和畜产品销售必须记录在案,有据可查。金华市政府专门出台政策,对达到创建要求的,市财政补助每个三星级规模养殖场5万元、四星10万元、五星20万元;各县(市、区)出台相应星级补助政策。国家、省级和地方财政支农等各类项目资金整合投入标准化建设,2010-2013年,整合各级财政投入1.2亿元,撬动业主投入1.6亿元。

目前,全市已建成星级场162家,其中,国家级、省级标准化示范场分别达到17家和32家。

武义田歌水禽旱养模式

水禽圈养和笼养的“水禽上旱”模式,减少了水禽对江河水流域的依赖和环境的污染,圈养产生的污水直接作为有机肥利用,实现了生产与生态共赢。

水禽上山突破了土地短缺瓶颈,扩大了水禽养殖区域,有利于农民增产增收。

比传统放养模式节省人力10-20倍,提高饲料转化率6%,但基础设施投资成本有所提高。

浙江田歌实业有限公司建于1997年,集种、养、加工、贸易于一体。公司利用低山缓坡,在武义县履坦镇石龙头村创建标准化蛋鸭生态养殖小区,占地400亩,其中种植苗木350亩;小区存栏蛋鸭5万羽,其中水围圈养3万羽、笼养2万羽。每1万只鸭配套70亩苗木基地作为消纳地。

水围圈养就是在苗木基地内建鸭舍、舍外设围栏、运动鸭滩和沐浴水围。每天抽取地下水注入水围,供蛋鸭嬉戏沐浴,使用后的污水进入沉淀池,再抽取到山顶的储液池,灌溉时经管网系统输送到苗木基地。5000只蛋鸭要求配套1-2个深度45厘米、面积25-30平方米的水围,水围中的水每天冲洗更换1次,每周消毒1次。

蛋鸭笼养关键在于蛋鸭专用笼具设计、笼养条件下的饲料配方和饲养管理技术等。蛋鸭笼养区建有两座标准化钢棚鸭舍,每座饲养量1万羽。每排鸭笼分为上中下三层,每两只鸭子住一个小“房间”,“鸭房”底下配蛋槽架。鸭舍中安装笼养鸭专用笼具、通风湿帘、屋顶自动通风帽等。

上述两种水禽旱养模式,减少了水禽对江河水环境的依赖和对周边环境的污染;在节省人工成本、饲料成本的同时,还能减少自然放养造成的交叉感染;经鸭粪污水施肥的苗木生长速度提高20%,有利于增效。

本版图片资料由省畜牧兽医局提供

桐庐万强家庭农场小循环模式

以1亩山地养3头猪的种养比,实现排泄物就地消纳,投入少、全利用、零污染。

因施用有机肥,果蔬等农产品原生态的生产方式,成为农庄开拓休闲观光农业的重要卖点。

作为“适度规模、因地制宜、用地养地”的业主小循环范本,已在全国美丽乡村示范县桐庐的多个家庭农场成功复制,为我省家庭农场发展指明了方向。

桐庐万强农庄位于桐庐县分水镇新龙村,由杭州知青钱万强于1998年创建。农庄占地1200亩,依山而建,年存栏2200多头的猪场就坐落在山岙里;四面山坡种有500亩果园、200亩蔬菜和牧草,果园再套种番薯、萝卜、黑麦草等,作为生猪的青饲料,种养比为1亩地3.14头猪;山顶,建有一系列休闲观光设施。

农场每年产出的4800多吨生猪粪尿通过机器干湿分离,2000多吨猪粪经过发酵,由工人运上山作为果蔬的有机肥料;尿液通过三级沉淀,直接通过高压泵抽到山顶的蓄肥池。用肥季节通过喷滴管系统,用于果园和牧草地。由于生产过程零排放,游客站在山顶,丝毫闻不到猪场的臭味。

果园增施有机肥后,每亩可减少化肥施用量约65公斤,水果产量和售价可分别提高20%。果园套种的青饲料饲喂母猪,节约饲料成本折合每头约20元,母猪产仔率也比平均水平提高5头左右。

由于农庄原生态的果蔬生产方式紧贴市场消费需求,成为其发展休闲观光农业的一大卖点,每年接待游客达1.3万人次。

诸暨永宁园区中循环模式

通过土地入股和组建合作社等形式,建立种植业“紧密区”和“配套区”,将养殖业有效融入周边的种植业,构建起产业间互为依赖、互为循环的区域性生态农业系统,是我省农业“两区”生态循环农业发展的成功范本。

政府运用财政激励机制,引导种养主体对接,对养殖场购置纯沼气发电机组、槽罐车、吸肥泵等设施设备给予50%的补助;对年利用沼液2万吨以上,利用面积500亩以上的种植基地,给予30万元的奖励。

浙江永宁生态循环农业示范园创建于2007年,位于诸暨市枫桥镇,园内建有“核心区”、“紧密区”和“配套区”。“核心区”为年出栏1.5万头的规模化生猪养殖场。场内建有总投资700多万元的1900立方米大型沼气池、4500立方米生物滤池、800立方米猪粪堆积发酵棚、7000多立方米氧化塘贮液池、32000米沼液输送管道和纯沼气发电机组。其中,沼气发电机组、槽罐车、吸肥泵等设施设备得到50%的财政补助。

为实现排泄物与土地承载力之间的有效平衡,浙江永宁弟兄有限公司通过与所在的永宁村建立土地作价入股关系,以及创建诸暨市首个粮食专业合作社联合社等途径,建立了1000亩“紧密区”,主要为设施化果蔬和稻米生产基地;9000亩“配套区”,为水果、蔬菜、茶叶、水稻和竹林、香榧基地。种养比为1亩地存栏1.5头生猪左右。

“核心区”产生的沼液,通过沼液输送管网和槽罐车分别免费输送到农作物“紧密区”与“配套区”,实现种养业无缝对接;沼渣和发酵后的猪粪全部作有机肥还田;沼气作为能源,一部分用于食堂燃料和仔猪保温,一部分用于发电,供猪场生产、生活使用。全年生产沼气17.2万立方,年减排化学需氧量234吨,节本增效400多万元。“紧密区”与“配套区”种植业产生的下脚料,又作为猪场青饲料或猪粪堆积发酵所需的辅料,实现资源循环利用。

鄞州全区域大循环模式

率先创建政府引导、市场化运作的沼液物流配送服务体系,整县制推进排泄物资源化利用,为突破生态循环农业点状、线性、局部发展格局,提供了成功经验。

创新智能化沼液物流配送体系,实现种养业无缝对接,提高农作物精准施肥水平;支持企业联合科研院校开展沼液深度利用等科技研究。

宁波市鄞州区,早在2008年就积极探索政府引导、市场化运作的沼液物流配送服务体系,引入专业沼液处理企业宁波长泰农业发展有限公司,为全区23家无法就近消纳排泄物的养殖场提供社会化服务。

公司分别与养殖企业和种植基地签订“沼液配送协议书”和“沼液储存池建设及使用协议书”,通过5辆8吨沼液配送车,把23家养殖场沼液,按需配送到12个乡镇8万亩水稻、蔺草、花卉、茶叶、水果、蔬菜等农作物基地,日运输能力300吨。公司每配送1吨,获25元运输费补贴,其中20元来自政府补助,5元来自牧场,基地农户三年内免费使用。截至2013年,已累计配送沼液30余万吨,解决了全区近50%的畜禽污水出路。

全区先后在各种植基地建设13475立方沼液池,由农业部门的沼液配送物流指挥中心,根据GPS定位系统和肥力监测网所监测的沼液池贮存量、配送量、可灌溉面积现状等数据,经济合理制定沼液配送线路,进行在线调度,既保障精准施肥,又解决沼液二次污染的难题。

目前,公司还依托浙江大学和省农科院,积极开展沼液浓缩除盐技术、沼液生物安全指标体系、沼液液态肥开发和农作物的沼液使用操作规程等研究,进一步探索沼液深度开发利用,以科技提升企业盈利能力。

龙游开启新能源开发模式

全省首家并入国家电网的猪粪沼气发电项目,是我省生猪排泄物从初级的有机肥利用向新能源开发挺进的重要标志。

一期工程装机容量1兆瓦,可年处理约30万头生猪排泄物,年发电量600万千瓦时,相当于当地6000户居民一年的用电量。

2013年县财政补助公司排泄物收集费93万多元,解决了全县三分之一以上生猪排泄物的资源化消纳。

龙游是我省畜禽养殖大县,年存栏生猪近90万头。2011年,依托国家开发办世界银行全球环境基金的“农业废弃物资源化及沼气发电工程示范项目”,由当地大型养猪企业浙江兴泰农牧科技有限公司实施,成立浙江开启能源科技有限公司,投资4500万元,启动全国首个以生猪排泄物为原料、并入国家电网的电热肥三联产模式示范工程,首期装机容量1兆瓦。

发电所需的生猪排泄物,由公司与近百家生猪规模养殖场签约收集。根据各规模场的布局和排泄物产生量,公司每天调度8台全密闭吸粪车,负责收集养殖场每天产生的450吨生猪排泄物,存入公司1万立方米的厌氧罐,集中发酵处理。县财政按公司产能60%以上,每吨生猪排泄物发电70度标准,补助收集费用15元。

发酵产生的沼气经热电转换机组发电,并入国家电网;产生的沼液再由公司调度运输到种植基地的贮液池,供免费施用;产生的沼渣通过烘干等工艺,加工成有机肥出售。

排泄物统一收集,减少了养殖场沼气等设施投入,提高了沼气能源化利用率;每年可消纳约30万头生猪排泄物,发电量相当于标煤3840吨,减少COD排放7100余吨,BOD排放7800余吨;年上网电量约600万千瓦时。

湖州病死动物无害化处理模式

因地制宜创建全市病死动物“统一收集、集中处理”模式,建立“政府监管、企业运作、财政扶持、保险联动”的机制,基本构建起病死动物收得起、能处理的公共处理体系。

采用国际通行的动物热解炭化无害化处理技术,处理过程清洁、环保;按乡镇或区域建设收集点,有利于强化基层政府监管责任,但建设运行成本相对较高。

湖州市病死动物无害化处理中心,由湖州市工业和医疗废物处置中心于2012年底建设,省财政以项目专项补助360万元,市财政给予1500万元贷款额度连续5年贴息补助。

病死动物的处理采用国际通行的动物热解炭化无害化处理技术,无需对动物尸体进行破碎,操作简单,处理现场噪声低、无粉尘、无异味,热解产生的烟气进入到燃烧室燃烧,部分热能得到回收利用,并得到约15%生物质炭,可用作燃料、土壤改良剂等,实现以废治废、清洁生产、节能减排。目前处置中心已安装日处理能力6吨的炭化处理系统一套,截至2013年底,全市已收集处理病死动物487吨,其中病死猪1.3万余头。

病死动物收集点按乡镇或区域布局,远离村庄单独建设,或与乡镇生活垃圾收集站结合建设,县区负责监督管理。目前全市已建成并试运行收集点10个,在建3个,2014年23个收集点将全部建成,有望实现收集区域全覆盖。

收集、处理运行体系实行养殖场主动报告、乡镇统一收集冷藏、中心统一上门转运处理的程序运行。收集人员的报酬、车辆运输、冷库储存等费用以乡镇为主承担、县区补助。各环节的交接过程建立登记台账,当收集点、乡镇、县区和市病死动物无害化处理中心的统计数据环环相符,并经农业、财政两部门审核后,补助资金拨付至病死动物无害化处理运行单位;保险公司凭病死动物无害化处理中心的处理单进行理赔;县区按生猪饲养量,每年每头补贴1元无害化处理经费。

同时,明确养殖主体和各级政府责任。养殖场户承担养殖环节病死动物处理的主体责任;乡镇政府承担收集管理和无害化处理责任,乡镇主要领导为第一责任人。要求各乡镇、村建立病死动物巡查队伍,配备相应的巡查车辆,开展动态巡查;各县区、乡镇设立病死动物举报电话。

杭州天元猪粪深度利用模式

投资2000万元,利用新鲜猪粪养殖蝇蛆,生产可替代进口鱼粉的优质蛋白饲料,实现了蛋白饲料资源的产业化经营,处理后的猪粪成为可直接利用的有机肥或燃烧棒。

该模式把牧场排泄物的处理负担变为年获利500多万元的盈利项目,值得无法就近消纳排泄物的大型养殖场或有机肥加工企业借鉴。

杭州天元农业开发有限公司位于萧山农业对外综合开发区,占地700余亩,年出栏商品猪30万头。为减排和开发利用猪粪资源,公司投资2000万元,建设了2万平方米的蝇蛆养殖场;投资1000万元,建设了1.5万平方米有机肥料厂。“猪粪—蝇蛆—蛋白饲料—有机肥(燃烧棒)”循环模式,就是把猪粪尿干湿分离后,猪粪投入蝇蛆养殖池作蝇蛆养料,五六天后就将蝇蛆、猪粪分离,蝇蛆经清洗、烘干后,加工成优质蛋白饲料,替代优质鱼粉;余下的猪粪和蝇蛆排泄物经发酵、腐熟、干燥后,加工成优质有机肥,或制成每公斤含热能3500大卡以上的燃烧棒,替代煤炭,用作冬天猪舍保温。

猪粪经蝇蛆生物处理和消化后,含水率可降低到50%左右,粪渣重量约为处理前的三分之一,不添加任何辅料即可直接进行二次发酵,大大降低有机肥生产成本。全年可处理鲜猪粪6万吨,生产高品质有机肥1.5万吨、蝇蛆1500吨;实现有机肥产值675万元,蝇蛆产值600万元,加上燃烧棒效益,总利润可达550万元,并解决100多人的就业问题。目前,公司正与科研单位合作,进一步深度挖掘蝇蛆的利用价值,届时,项目盈利空间有望得到更大拓展。

龙游龙珠全产业链发展模式

50余家大小规模养猪场,抱团成立合作社,一举成为年出栏生猪40万头的行业龙头,占龙游三分之一的生猪份额。

凭借规模、资金整合优势,合作社一头参股饲料厂,上马全自动喂料设施,收获集团采购与机器换人的节本效应;一头密集布局零售门店,分享品牌与流通的溢价效应。

短短三年,成长为我省运动员肉品供应基地;今年还将完成全国首家生猪期货交易平台建设,开启我省生猪期货交易先河。

龙游县龙珠畜牧专业合作社,由当地50余家养猪场,以母猪头数入股,注资1380万元,于2010年9月成立,成员企业总资产3.5亿元,能繁母猪2万头,年出栏生猪40万头,年产值达8亿元。

凭借规模和资本优势,合作社致力于构建包括“一基金五统一”的新型畜牧产业体系,实行标准化生产、专业化服务、产业化经营,着力打造从种植、饲料、品种、养殖、屠宰加工到物流销售的完整可控的产业链,极大地增强了市场竞争力。

建立信贷担保基金。合作社以其注册资本的50%存入当地信用联社,按1∶10授信比例,为合作社社员提供最大额度6900万的贷款担保。每年可为社员减少融资成本和财务费用近百万元。

统一供种供精。合作社同浙江爱卡畜牧科技有限公司合作建立供精站,饲养优质种公猪,利用人工授精技术,提高生猪品质,减少种公猪养殖成本。

统一饲料兽药配送。参股浙江科盛饲料科技有限公司,饲料由参股公司配方加工,合作社付给125元/吨加工费后,负责统一配送,节约饲料成本150元/吨,折合商品猪每公斤节本0.48元;兽药由合作社统一采购,节本25%。此举有效控制了饲料、用药安全。

统一疫病监测诊断。聘请浙江大学专家为技术顾问,依托县畜牧兽医局实验室定期开展的抗体检测和疫病监测,为社员猪场建立防疫档案和定期监测制度,化解疫病风险。

统一排泄物收集处理。以合作社成员单位浙江兴泰农牧科技有限公司为主体,投资4500万元,建成农业废弃物资源化及沼气发电工程,购置吸粪车等设备,为各社员猪场提供统一收集和集中处理服务。

统一屠宰加工销售。由合作社发起并筹资1080万元成立浙江春然农业科技有限公司,注册“9号牧场”商标,首期在杭州开设23家直营连锁专卖店。此外,由浙江大学、春然农业、龙珠畜牧共同投资,以提升科技竞争力为目的研发中心也已正式运行。

桐乡病死动物无害化生物处理模式

应用高温化制后的病死动物无害化处理物培养蝇蛆,开创了病死动物生物处理的新途径,实现了病死动物无害化处理与资源化利用并举,体现了循环经济理念。

处理过程时间短、能力强、无污染、零排放。病死动物经三四小时高温高压湿化、三四天蝇蛆培养后,即可实现无害化、生物化处理。

根据收集病死动物数量,政府给项目运营主体一定的财政补贴,购置病死动物收集车辆享受农机补贴政策。

桐乡市病死动物无害化处理生产线,由当地恒生动物生物处理厂自行设计,拥有十二项国家专利。其处理方式为高温化制法,即将病死动物先进行分割,破碎成10厘米左右的方块;经三四小时140℃以上高温高压灭菌后,精细粉碎成颗粒不超过3毫米的糊状;冷却后将粉碎物按一定比例添加生物菌种、木屑等混合搅拌,搅拌物作为蝇蛆的培养基质;饲养3-4天后,通过生物处理,分离出活性蝇蛆和残渣,蝇蛆作为鸡鸭、特种水产的优质蛋白饲料,残渣成为有机肥。整个处理过程包括物料的转移均在全封闭环境下进行,不产生废水、废渣,实现零污染、零排放。

全市病死动物的收集按照“企业运作、政府助推、执法倒逼”的方式运行。镇、村负责把养殖场、户的病死动物运到当地的收集点,处理中心从各地的收集点统一收集。根据收集病死动物的数量,财政给予处理中心一定的补贴,购置病死动物收集车辆享受农机补助政策。

目前,总投资近2000万元、年处理病死猪7300吨(约24万头)、产鲜蛆1800吨,能覆盖全市的病死动物无害化处理中心正在建设中,预计2014年5月份即可实现全市病死动物无害化处理。

金华标准化养殖场星级创建模式

首创标准化养殖场星级创建体系,从生态化、无害化、设施化、良种化、规范化五个方面337项指标,科学引导养殖场标准化建设。

2010-2013年,整合各级财政资金1.2亿元投入标准化建设,撬动业主投入1.6亿元。

目前,三星级以上养殖场已实现100%生态化养殖、100%设施化改造、100%良种化应用。

从2008年始,金华市推出以规模养殖场为重点,以生态循环、重大动物疫病防控和畜产品安全监管为核心的“三位一体”星级动态管理体系,并以此作为创建国家和省级标准化示范场的基础。制定《规模养殖场星级评定办法》和《市星级规模养殖场评分细则》,明确养殖场建设导向,规范星级管理程序。

生态化、无害化要求创建单位必须具有粪便、污水处理设施,以及与规模相配套的种植业基地。目前,该市三星级以上规模养殖场已100%实现农牧结合与排泄物资源化利用。同时,建立与规模相适应的无害化处理设施,采用“监控体系、三类人员、三张照片和每月核查”的做法,确保病死猪进行无害化处理。

设施化要求实现机械化、自动化、智能化改造,重点应用通风、降温、加热和智能控制等环境控制设备;采用高床、限位的饲养方式和机械化、自动化设施,提高劳动效率,降低发病率。

良种化要求采用人工授精技术,并以配种分娩率与胎均活产仔数为重点,建立生产激励机制,实行绩效管理。目前,该技术普及率已提高到100%。

规范化要求建立包括防疫、消毒、饲料兽药采购等内部管理制度,饲料、兽药采购和畜产品销售必须记录在案,有据可查。金华市政府专门出台政策,对达到创建要求的,市财政补助每个三星级规模养殖场5万元、四星10万元、五星20万元;各县(市、区)出台相应星级补助政策。国家、省级和地方财政支农等各类项目资金整合投入标准化建设,2010-2013年,整合各级财政投入1.2亿元,撬动业主投入1.6亿元。

目前,全市已建成星级场162家,其中,国家级、省级标准化示范场分别达到17家和32家。

武义田歌水禽旱养模式

水禽圈养和笼养的“水禽上旱”模式,减少了水禽对江河水流域的依赖和环境的污染,圈养产生的污水直接作为有机肥利用,实现了生产与生态共赢。

水禽上山突破了土地短缺瓶颈,扩大了水禽养殖区域,有利于农民增产增收。

比传统放养模式节省人力10-20倍,提高饲料转化率6%,但基础设施投资成本有所提高。

浙江田歌实业有限公司建于1997年,集种、养、加工、贸易于一体。公司利用低山缓坡,在武义县履坦镇石龙头村创建标准化蛋鸭生态养殖小区,占地400亩,其中种植苗木350亩;小区存栏蛋鸭5万羽,其中水围圈养3万羽、笼养2万羽。每1万只鸭配套70亩苗木基地作为消纳地。

水围圈养就是在苗木基地内建鸭舍、舍外设围栏、运动鸭滩和沐浴水围。每天抽取地下水注入水围,供蛋鸭嬉戏沐浴,使用后的污水进入沉淀池,再抽取到山顶的储液池,灌溉时经管网系统输送到苗木基地。5000只蛋鸭要求配套1-2个深度45厘米、面积25-30平方米的水围,水围中的水每天冲洗更换1次,每周消毒1次。

蛋鸭笼养关键在于蛋鸭专用笼具设计、笼养条件下的饲料配方和饲养管理技术等。蛋鸭笼养区建有两座标准化钢棚鸭舍,每座饲养量1万羽。每排鸭笼分为上中下三层,每两只鸭子住一个小“房间”,“鸭房”底下配蛋槽架。鸭舍中安装笼养鸭专用笼具、通风湿帘、屋顶自动通风帽等。

上述两种水禽旱养模式,减少了水禽对江河水环境的依赖和对周边环境的污染;在节省人工成本、饲料成本的同时,还能减少自然放养造成的交叉感染;经鸭粪污水施肥的苗木生长速度提高20%,有利于增效。

本版图片资料由省畜牧兽医局提供