浙江去年消费投诉同比上升10.14%

通讯产品质量差 网购消费吐槽多

日前,浙江省消保委发布了《2015年度全省投诉情况分析》。去年全省各级消保委共接到消费者投诉16164件,同比上升10.14%,涉案金额9026.31万元,为消费者挽回经济损失8145.76万元。其中,因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉607件,加倍赔偿金额94.2万元。

刚刚过去的2015年,浙江消费者意见大、投诉多的是哪些商品和服务?看看下面会不会有曾经令你头疼的消费问题。

买东西窝的火,一半以上都是质量问题

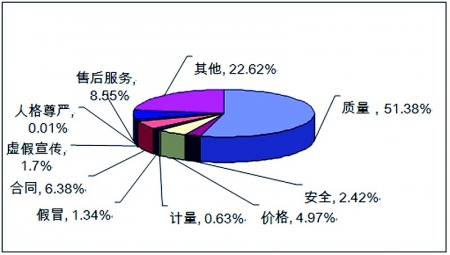

按照性质来划分,在去年的投诉中,质量问题8305件,占投诉总量51.38%;售后服务问题1382件,占8.55%;合同问题1031件,占6.38%;价格问题803件,占4.97%;安全问题391件,占2.42%;虚假宣传问题274件,占1.7%;假冒问题216件,占 1.34%;计量问题 101件,占0.63%;人格尊严问题16件,占0.01%;其他3656件,占22.62%。也就是说,产品质量问题是引发投诉的主要因素,占投诉总量的五成以上。

那么,究竟是哪些商品经常受到消费者的投诉呢?据了解,在商品大类投诉中,家用电子电器类、服装鞋帽类、交通工具类投诉量居前三位,其中,家用电子电器类2848件,占投诉总量的17.62%;服装鞋帽类1464件,占9.06%;交通工具类1370件,占8.48%;食品类1362件,占8.44%。

除了这些看得见、摸得着的商品,“服务”也是被投诉的一大块内容,投诉量居前三位的分别是销售服务、生活社会服务类和电信服务,尤其是销售服务类问题投诉占比上升了4.41%,排在了升幅榜的首位。省消保委负责人介绍,如今消费者对商业服务的要求越来越高,与2014年相比,去年服务类投诉总量上升了574件,所占投诉比重上升了0.18%,“生活、社会服务类和销售服务类、文化、娱乐、体育服务类、教育培训服务类、旅游服务类、卫生保健服务类问题的投诉量有所增加。”

通讯类产品投诉依然最多

小王“双十一”时在网上购买了一部智能手机,花的钱还不到一千块,自以为捡到便宜的小王收货后满心欢喜地用起了新手机,可是还不到一个月时间,这部手机就开始让他头大了:有时候按键会突然失灵,得多按几次才有效,而且往往伴随着黑屏,应用软件开多了些,手机还会自动关机重启。没几天工夫,小王就对新手机失去了耐心,同时还投诉了网络卖家,希望能退货退款。

据了解,2015年度通讯类产品投诉1302件,比2014年上升了96件,继续位列商品类投诉第一位,其中主要是质量和售后服务问题,涉及质量问题的投诉占66%,涉及售后服务的占10.29%。当然,在通讯类产品投诉中,有关手机的投诉占比是最大的,像小王那样“通话故障、按键失灵、自动关机、黑屏等手机质量问题”都是消费者们经常吐槽的情况,另外,一些智能手机功能繁多,应用软件也较为复杂,下载的软件相互冲突,也会导致手机不能正常使用。

与此同时,“山寨手机”横行,消费者们时不时还会买到“水货”与“翻新机”,甚至是假货。而当消费者去找售后服务时,一些销售商又会人为设置障碍。省消保委负责人举例说:“比如以软件升级掩盖硬件维修事实,不提供维修记录或维修证明,或是把明显的质量问题说成是人为损坏,还故意拖延服务时间,有意逃避三包责任。”

对此,省消保委提醒广大消费者,买手机还是应该选择规模较大、经营规范的店家,这样出现质量问题也方便解决,购买时要求经营者开具发票,并检查保修凭证,万一事后要维权,就可以按照法律法规的规定,要求经营者承担责任。

“网购”投诉大幅增长

值得一提的是,小王的手机是通过网络购买的,“网购的手机透明度不高、配件容易被调包、货源难以监控,而且质量参差不齐,一些恶意欺诈的现象时有发生,相关部门监管起来也有难度。此外,手机属于电子产品,在配送过程中出现损坏等问题,很难界定责任。”省消保委负责人说,不单是手机,这种问题也同样适用于大多数网购产品。

2015年度全省消保委受理网络购物投诉2431件,较上年呈大幅增长态势,排在了服务类投诉的第一位。“付款后卖家拖延发货,提供的商品型号、款式与实际约定不符、商品质量存在瑕疵,卖家还拒绝承担售后义务,这些都是消费者经常反映的问题。”省消保委负责人如是说,由于是网络商品,消费者无法看到实物,因此网购还存在假货、购物陷阱等问题,“再加上网购属于远程购物,给消费者维权增加了很大难度。”

省消保委提醒,大家在网购时,尽量到正规、大型的网购平台购买商品,付款时也应选择支付宝等第三方支付方式进行付款,以保证网购安全。同时,尽量索要发票,很多商品厂商保修点都需要消费者出示购买时的发票,验证是否来自正规渠道,一旦发生纠纷也可作为事后维权的凭证。另外,收到货物后,要仔细检查货物,先检查后签收。按照相关规定,电商平台若“打假”不力也须承担连带责任,所以如果碰到问题,可以向平台所在地消保委或工商部门投诉。

汽车投诉仍然居高不下

杭州的卢先生是某高端进口品牌车主,2013年,他买的这辆汽车在菲特台风来袭的时候进了水,修车前后花了19万元。天灾让自己的爱车遭了殃,对此卢先生没什么好说的,可问题是车子修好后,他只开了80公里,汽车就发生了抛锚事故。此后,卢先生就一直在和4S店进行“拉锯战”,双方多次协商都没个结果,直到去年“3·15”期间杭州进行集中维权活动时,这件事才真正解决。“个人维权太难了,厂商和4S店往往不够重视。”卢先生的想法,其实也是许多车主的心里话。据了解,2015年全省消保委受理汽车投诉案件为1298件,同比增幅明显,投诉仍高居不下,其中质量问题引起的投诉652件,占汽车投诉的50.03%。省消保委负责人介绍说,主要是汽车购买后短时间频繁出现故障,多次维修不能正常使用,“通常是转向制动失控,紧急情况下安全气囊没打开,发动机故障,油箱漏油,密封不严,水箱漏水,开关失灵等等。”

与此同时,售后服务不到位也让不少车主感到恼怒,购车合同不规范,强制搭售汽车保险、装潢、附属商品等,还有商家违反按揭担保约定成为投诉新热点。同时,车子的维修质量也没保障,有的修理厂设备差,维修人员资质低,送修车经过多次修理仍旧不能从根本上排除故障,有些修理厂还会使用假冒伪劣零配件,而且收费标准混乱。“买车、养车的注意点很多,首先不要轻信代理人或销售人员的口头介绍与承诺,一定要签正规书面合同,认真核实各项条款,提车时应仔细检查,确保没问题了再接收。”省消保委负责人介绍,买车后出现质量问题,和经销商协商不了就找消保委或工商投诉,车子在修理时也要多留心眼,维修后要让维修店开具详细的维修单据,修好后也要查验一遍,“车主们最好自己也多学点汽车维修保养知识,‘我的车子我做主’,这样才能避免掉进维修陷阱。”

马杰 陆冠均2015年度全省投诉性质比例图

刚刚过去的2015年,浙江消费者意见大、投诉多的是哪些商品和服务?看看下面会不会有曾经令你头疼的消费问题。

买东西窝的火,一半以上都是质量问题

按照性质来划分,在去年的投诉中,质量问题8305件,占投诉总量51.38%;售后服务问题1382件,占8.55%;合同问题1031件,占6.38%;价格问题803件,占4.97%;安全问题391件,占2.42%;虚假宣传问题274件,占1.7%;假冒问题216件,占 1.34%;计量问题 101件,占0.63%;人格尊严问题16件,占0.01%;其他3656件,占22.62%。也就是说,产品质量问题是引发投诉的主要因素,占投诉总量的五成以上。

那么,究竟是哪些商品经常受到消费者的投诉呢?据了解,在商品大类投诉中,家用电子电器类、服装鞋帽类、交通工具类投诉量居前三位,其中,家用电子电器类2848件,占投诉总量的17.62%;服装鞋帽类1464件,占9.06%;交通工具类1370件,占8.48%;食品类1362件,占8.44%。

除了这些看得见、摸得着的商品,“服务”也是被投诉的一大块内容,投诉量居前三位的分别是销售服务、生活社会服务类和电信服务,尤其是销售服务类问题投诉占比上升了4.41%,排在了升幅榜的首位。省消保委负责人介绍,如今消费者对商业服务的要求越来越高,与2014年相比,去年服务类投诉总量上升了574件,所占投诉比重上升了0.18%,“生活、社会服务类和销售服务类、文化、娱乐、体育服务类、教育培训服务类、旅游服务类、卫生保健服务类问题的投诉量有所增加。”

通讯类产品投诉依然最多

小王“双十一”时在网上购买了一部智能手机,花的钱还不到一千块,自以为捡到便宜的小王收货后满心欢喜地用起了新手机,可是还不到一个月时间,这部手机就开始让他头大了:有时候按键会突然失灵,得多按几次才有效,而且往往伴随着黑屏,应用软件开多了些,手机还会自动关机重启。没几天工夫,小王就对新手机失去了耐心,同时还投诉了网络卖家,希望能退货退款。

据了解,2015年度通讯类产品投诉1302件,比2014年上升了96件,继续位列商品类投诉第一位,其中主要是质量和售后服务问题,涉及质量问题的投诉占66%,涉及售后服务的占10.29%。当然,在通讯类产品投诉中,有关手机的投诉占比是最大的,像小王那样“通话故障、按键失灵、自动关机、黑屏等手机质量问题”都是消费者们经常吐槽的情况,另外,一些智能手机功能繁多,应用软件也较为复杂,下载的软件相互冲突,也会导致手机不能正常使用。

与此同时,“山寨手机”横行,消费者们时不时还会买到“水货”与“翻新机”,甚至是假货。而当消费者去找售后服务时,一些销售商又会人为设置障碍。省消保委负责人举例说:“比如以软件升级掩盖硬件维修事实,不提供维修记录或维修证明,或是把明显的质量问题说成是人为损坏,还故意拖延服务时间,有意逃避三包责任。”

对此,省消保委提醒广大消费者,买手机还是应该选择规模较大、经营规范的店家,这样出现质量问题也方便解决,购买时要求经营者开具发票,并检查保修凭证,万一事后要维权,就可以按照法律法规的规定,要求经营者承担责任。

“网购”投诉大幅增长

值得一提的是,小王的手机是通过网络购买的,“网购的手机透明度不高、配件容易被调包、货源难以监控,而且质量参差不齐,一些恶意欺诈的现象时有发生,相关部门监管起来也有难度。此外,手机属于电子产品,在配送过程中出现损坏等问题,很难界定责任。”省消保委负责人说,不单是手机,这种问题也同样适用于大多数网购产品。

2015年度全省消保委受理网络购物投诉2431件,较上年呈大幅增长态势,排在了服务类投诉的第一位。“付款后卖家拖延发货,提供的商品型号、款式与实际约定不符、商品质量存在瑕疵,卖家还拒绝承担售后义务,这些都是消费者经常反映的问题。”省消保委负责人如是说,由于是网络商品,消费者无法看到实物,因此网购还存在假货、购物陷阱等问题,“再加上网购属于远程购物,给消费者维权增加了很大难度。”

省消保委提醒,大家在网购时,尽量到正规、大型的网购平台购买商品,付款时也应选择支付宝等第三方支付方式进行付款,以保证网购安全。同时,尽量索要发票,很多商品厂商保修点都需要消费者出示购买时的发票,验证是否来自正规渠道,一旦发生纠纷也可作为事后维权的凭证。另外,收到货物后,要仔细检查货物,先检查后签收。按照相关规定,电商平台若“打假”不力也须承担连带责任,所以如果碰到问题,可以向平台所在地消保委或工商部门投诉。

汽车投诉仍然居高不下

杭州的卢先生是某高端进口品牌车主,2013年,他买的这辆汽车在菲特台风来袭的时候进了水,修车前后花了19万元。天灾让自己的爱车遭了殃,对此卢先生没什么好说的,可问题是车子修好后,他只开了80公里,汽车就发生了抛锚事故。此后,卢先生就一直在和4S店进行“拉锯战”,双方多次协商都没个结果,直到去年“3·15”期间杭州进行集中维权活动时,这件事才真正解决。“个人维权太难了,厂商和4S店往往不够重视。”卢先生的想法,其实也是许多车主的心里话。据了解,2015年全省消保委受理汽车投诉案件为1298件,同比增幅明显,投诉仍高居不下,其中质量问题引起的投诉652件,占汽车投诉的50.03%。省消保委负责人介绍说,主要是汽车购买后短时间频繁出现故障,多次维修不能正常使用,“通常是转向制动失控,紧急情况下安全气囊没打开,发动机故障,油箱漏油,密封不严,水箱漏水,开关失灵等等。”

与此同时,售后服务不到位也让不少车主感到恼怒,购车合同不规范,强制搭售汽车保险、装潢、附属商品等,还有商家违反按揭担保约定成为投诉新热点。同时,车子的维修质量也没保障,有的修理厂设备差,维修人员资质低,送修车经过多次修理仍旧不能从根本上排除故障,有些修理厂还会使用假冒伪劣零配件,而且收费标准混乱。“买车、养车的注意点很多,首先不要轻信代理人或销售人员的口头介绍与承诺,一定要签正规书面合同,认真核实各项条款,提车时应仔细检查,确保没问题了再接收。”省消保委负责人介绍,买车后出现质量问题,和经销商协商不了就找消保委或工商投诉,车子在修理时也要多留心眼,维修后要让维修店开具详细的维修单据,修好后也要查验一遍,“车主们最好自己也多学点汽车维修保养知识,‘我的车子我做主’,这样才能避免掉进维修陷阱。”

马杰 陆冠均2015年度全省投诉性质比例图