蛙稻共生共育 亩产值7万元

陈明祥混合种养有一套

“我去年在水稻田里试验养殖青蛙,两项合计亩产值达到了7万元左右……”日前,余姚市永帆青蛙养殖有限公司经理陈明祥说起他青蛙和水稻混合种养的经济效益,喜悦之情溢于言表。

关注市场见商机

今年55岁的陈明祥是余姚市低塘街道郑巷村的一位农民,他开过食品厂,也搞过食品批发。

2017年3月,陈明祥去云南调查食品市场行情,在宾馆休息时,看到电视里在播放湖北荆州一位农民养殖青蛙致富的故事,立即引起了他的兴趣。

青蛙对于陈明祥来说并不陌生,他生在农村、长在农村,到田里捉青蛙可以说是一种童年乐趣。可他怎么也没想到,就是这些曾经看来不起眼、随处可见的青蛙,成了荆州这位农民致富的法宝。

第二天,陈明祥就赶往湖北荆州,找到了这位养殖青蛙的农民。“青蛙比牛蛙口感好,肉质鲜美,在餐桌上越来越受欢迎,价格也高。但野生青蛙是国家二级保护动物,开展青蛙养殖,既可满足人们的消费需求,也能促进天然野生资源的恢复,因此青蛙养殖具有一定的市场和产业前景。”荆州蛙农这样对陈明祥说。

在考察、了解了荆州的青蛙养殖场后,陈明祥决定跟这位蛙农学习青蛙养殖技术。

就这样,陈明祥在荆州这位蛙农那里吃、住了一个多月,慢慢学会了建蛙池、分青蛙公母、收集蛙卵、各个生育阶段管理、预防疾病等一整套青蛙养殖技术。

反复摸索成行家

回到余姚以后,陈明祥就投资30多万元,在村里建起了一个占地6亩的青蛙养殖基地,养殖的青蛙品种选择了经济效益比普通的牛蛙、美国青蛙都要好的黑斑蛙。

但养殖青蛙并没有陈明祥想象的那样顺利。虽然跟着别人学习了养殖技术,但当自己独自操作时,由于经验不足,陈明祥购买的50万只蝌蚪还没有长成幼蛙,就损失了一大半。

在养青蛙这一行流行这样一句话,“10个养青蛙的8个都会失败”,可见养青蛙并非易事。虽然蝌蚪的死亡给了陈明祥不小的打击,但倔强的陈明祥始终坚持自己的观点,既然认准了一件事就要干到底,要通过努力,把它做成功。

“养殖业种植业本来就是风吹日晒、早出晚归的活,不管多辛苦,既然开始了就不能半途而废。”陈明祥凭着这份坚持与信念,继续投入到青蛙养殖中。他总结失败的原因,查阅资料、咨询专家、向其他养殖户讨教经验,反复摸索养殖技术。他每天至少观察青蛙3个小时,不断做记录,从蝌蚪开始,研究它们的习性、消化、疾病情况。对待这些青蛙,比照顾自己还细致。

“青蛙是两栖动物,蝌蚪在水里用鳃呼吸,变成青蛙之后就是肺呼吸。”陈明祥说,“而从蝌蚪到青蛙的转变期,是死亡率最高的时候,这个时候的青蛙怕晒、体质弱,并且还不知道怎样上岸到投食台觅食。”针对这些特性,陈明祥在反复琢磨、钻研之后,开始“对症下药”。

不能晒太阳,就在水田四周种上遮荫植物;体质弱就加强照看、注意饲养;不会到投食台吃食,就利用青蛙吃活物的原理设计投食台,引诱它们上岸觅食;为防止鸟、蛇等天敌,他还编织出“天罗地网”,为青蛙撑起“保护伞”。

通过不断摸索,陈明祥慢慢找到了门道,探索出活水孵化、蝌蚪成蛙同池放养、高效人工驯化喂养颗粒饲料等科学的养殖方式,同时还对养殖基地进行了合理规划。

2018年,陈明祥又在上虞扩建了50亩青蛙养殖基地。青蛙上市季节,除了商贩们前来大批量订购外,上虞、余姚、慈溪等地的一些农家乐餐馆也纷纷下订单。一到节假日,产品更是供不应求。2018年,陈明祥的稻田青蛙亩产值达到了6万元。

种养结合效益高

2019年年初,陈明祥又在村里流转了40多亩土地,并将青蛙养殖基地全部改造成了“稻蛙田”,尝试水稻和青蛙混合种养。

从外表看,“稻蛙田”与普通农田没有区别,只是多了一条条水沟,青蛙就隐藏在水里,稻田四周围起了半米多高的网。在稻田四五米高的上方,有一张更大的网,覆盖着整个养殖场,形成一个相对封闭的空间。“水稻田可以给青蛙提供食物,而青蛙粪便也能够肥田,相对减少了种养成本。”陈明祥说。

青蛙是30多种农作物害虫的天敌,一只成蛙每天可捕食害虫100只左右,是名副其实的“农田卫士”。稻养蛙,蛙护稻,混合套养的方式形成了小范围的生态平衡。除了一些不得不使用的生物农药外,陈明祥的“稻蛙田”基本不使用化学类农药和肥料,尽可能做到生态环保,提升稻米的品质。

去年9月底,陈明祥的100多亩“稻蛙田”获得全面丰收。从亩产来看,水稻250公斤以上,黑斑蛙2000公斤以上。同单独种水稻或者养青蛙比较,这个产量比较小,但从综合效益来看,这种“水稻+青蛙”的混合种养模式则远远超过了传统农业。黑斑蛙以每公斤30元的批发价计算,一亩有6万多元的产值;无公害有机大米以每亩150公斤每公斤60元计算,一亩有9000多元的产值,两项合计亩产值7万元左右。“我现在最大的心愿就是将基地扩大到600亩,进一步优化‘水稻+青蛙’种养模式,让它更简单、更高效,从而带动周边更多的农户致富。”陈明祥对自己的绿色产业充满着自信。

王文苗

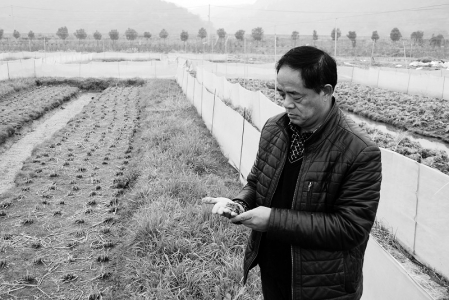

陈明祥正在观察黑斑蛙的生长情况。

关注市场见商机

今年55岁的陈明祥是余姚市低塘街道郑巷村的一位农民,他开过食品厂,也搞过食品批发。

2017年3月,陈明祥去云南调查食品市场行情,在宾馆休息时,看到电视里在播放湖北荆州一位农民养殖青蛙致富的故事,立即引起了他的兴趣。

青蛙对于陈明祥来说并不陌生,他生在农村、长在农村,到田里捉青蛙可以说是一种童年乐趣。可他怎么也没想到,就是这些曾经看来不起眼、随处可见的青蛙,成了荆州这位农民致富的法宝。

第二天,陈明祥就赶往湖北荆州,找到了这位养殖青蛙的农民。“青蛙比牛蛙口感好,肉质鲜美,在餐桌上越来越受欢迎,价格也高。但野生青蛙是国家二级保护动物,开展青蛙养殖,既可满足人们的消费需求,也能促进天然野生资源的恢复,因此青蛙养殖具有一定的市场和产业前景。”荆州蛙农这样对陈明祥说。

在考察、了解了荆州的青蛙养殖场后,陈明祥决定跟这位蛙农学习青蛙养殖技术。

就这样,陈明祥在荆州这位蛙农那里吃、住了一个多月,慢慢学会了建蛙池、分青蛙公母、收集蛙卵、各个生育阶段管理、预防疾病等一整套青蛙养殖技术。

反复摸索成行家

回到余姚以后,陈明祥就投资30多万元,在村里建起了一个占地6亩的青蛙养殖基地,养殖的青蛙品种选择了经济效益比普通的牛蛙、美国青蛙都要好的黑斑蛙。

但养殖青蛙并没有陈明祥想象的那样顺利。虽然跟着别人学习了养殖技术,但当自己独自操作时,由于经验不足,陈明祥购买的50万只蝌蚪还没有长成幼蛙,就损失了一大半。

在养青蛙这一行流行这样一句话,“10个养青蛙的8个都会失败”,可见养青蛙并非易事。虽然蝌蚪的死亡给了陈明祥不小的打击,但倔强的陈明祥始终坚持自己的观点,既然认准了一件事就要干到底,要通过努力,把它做成功。

“养殖业种植业本来就是风吹日晒、早出晚归的活,不管多辛苦,既然开始了就不能半途而废。”陈明祥凭着这份坚持与信念,继续投入到青蛙养殖中。他总结失败的原因,查阅资料、咨询专家、向其他养殖户讨教经验,反复摸索养殖技术。他每天至少观察青蛙3个小时,不断做记录,从蝌蚪开始,研究它们的习性、消化、疾病情况。对待这些青蛙,比照顾自己还细致。

“青蛙是两栖动物,蝌蚪在水里用鳃呼吸,变成青蛙之后就是肺呼吸。”陈明祥说,“而从蝌蚪到青蛙的转变期,是死亡率最高的时候,这个时候的青蛙怕晒、体质弱,并且还不知道怎样上岸到投食台觅食。”针对这些特性,陈明祥在反复琢磨、钻研之后,开始“对症下药”。

不能晒太阳,就在水田四周种上遮荫植物;体质弱就加强照看、注意饲养;不会到投食台吃食,就利用青蛙吃活物的原理设计投食台,引诱它们上岸觅食;为防止鸟、蛇等天敌,他还编织出“天罗地网”,为青蛙撑起“保护伞”。

通过不断摸索,陈明祥慢慢找到了门道,探索出活水孵化、蝌蚪成蛙同池放养、高效人工驯化喂养颗粒饲料等科学的养殖方式,同时还对养殖基地进行了合理规划。

2018年,陈明祥又在上虞扩建了50亩青蛙养殖基地。青蛙上市季节,除了商贩们前来大批量订购外,上虞、余姚、慈溪等地的一些农家乐餐馆也纷纷下订单。一到节假日,产品更是供不应求。2018年,陈明祥的稻田青蛙亩产值达到了6万元。

种养结合效益高

2019年年初,陈明祥又在村里流转了40多亩土地,并将青蛙养殖基地全部改造成了“稻蛙田”,尝试水稻和青蛙混合种养。

从外表看,“稻蛙田”与普通农田没有区别,只是多了一条条水沟,青蛙就隐藏在水里,稻田四周围起了半米多高的网。在稻田四五米高的上方,有一张更大的网,覆盖着整个养殖场,形成一个相对封闭的空间。“水稻田可以给青蛙提供食物,而青蛙粪便也能够肥田,相对减少了种养成本。”陈明祥说。

青蛙是30多种农作物害虫的天敌,一只成蛙每天可捕食害虫100只左右,是名副其实的“农田卫士”。稻养蛙,蛙护稻,混合套养的方式形成了小范围的生态平衡。除了一些不得不使用的生物农药外,陈明祥的“稻蛙田”基本不使用化学类农药和肥料,尽可能做到生态环保,提升稻米的品质。

去年9月底,陈明祥的100多亩“稻蛙田”获得全面丰收。从亩产来看,水稻250公斤以上,黑斑蛙2000公斤以上。同单独种水稻或者养青蛙比较,这个产量比较小,但从综合效益来看,这种“水稻+青蛙”的混合种养模式则远远超过了传统农业。黑斑蛙以每公斤30元的批发价计算,一亩有6万多元的产值;无公害有机大米以每亩150公斤每公斤60元计算,一亩有9000多元的产值,两项合计亩产值7万元左右。“我现在最大的心愿就是将基地扩大到600亩,进一步优化‘水稻+青蛙’种养模式,让它更简单、更高效,从而带动周边更多的农户致富。”陈明祥对自己的绿色产业充满着自信。

王文苗

陈明祥正在观察黑斑蛙的生长情况。