打造绿色浙江 实现林兴民富

——浙江林业60年

新中国成立以来,我省的林业建设取得长足的发展,特别是党的十一届三中全会以后,伴随着改革开放的步伐,林业呈现了飞速发展的势头。我省已实现森林面积、森林蓄积量、森林覆盖率三增长,并成为木业、竹业、花卉苗木业、森林旅游业大省,在迈向林业现代化的道路上跨出了坚实的脚步。

森林资源稳步增长

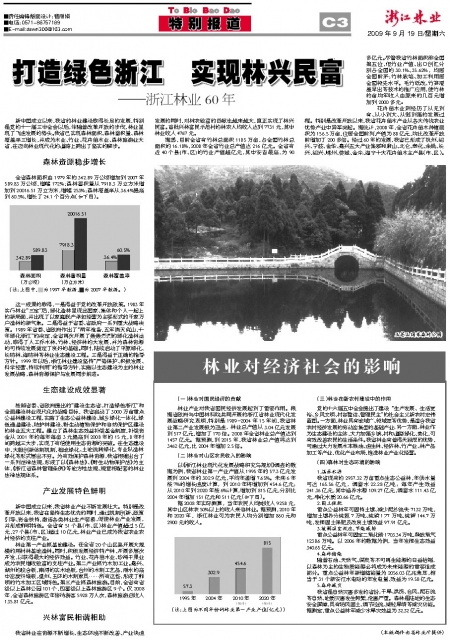

全省森林面积由1979年的342.89万公顷增加到2007年589.83万公顷,增幅172%;森林蓄积量从7918.3万立方米增加到20016.51万立方米,增幅253%;森林覆盖率从36.4%提高到60.5%,增长了24.1个百分点(如下图)。

这一成果的取得,一是得益于党的改革开放政策。1983年实行林业“三定”后,绿化造林呈现出国家、集体和个人一起上的新局面,并出现了以家庭联产承包经营为主要形式的千家万户造林的新气象。二是得益于省委、省政府一系列重大战略决策。1989年省委、省政府作出了“两年准备,五年消灭荒山,十年绿化浙江”的决定,全省再次开展了轰轰烈烈的绿化造林运动,取得了人工乔木林、竹林、经济林的大发展,并为森林资源的可持续发展奠定了良好的基础。同时,陆续启动了平原绿化、长防林、海防林等林业生态建设工程。三是得益于正确的指导方针。1999年以后,浙江林业建设坚持“严格保护、积极发展、科学经营、持续利用”的指导方针,实施以生态建设为主的林业发展战略,森林资源保护与发展同步前进。

生态建设成效显著

按照省委、省政府提出的“建设生态省、打造绿色浙江”和全面建设林业现代化的战略目标,我省启动了3000万亩重点公益林建设工程,实施了生态公益林建设、城乡绿化一体化、绿色通道建设、防护林建设、野生动植物保护和自然保护区建设的林业五大工程。建立了森林生态效益补偿基金制度,补偿资金从2001年的每年每亩3元提高到2008年的15元,8年时间跨越三大步,实现了有偿使用生态资源的突破。在生态建设中,大胆创新体制机制,租地绿化、土地流转绿化、专业队造林绿化等形式层出不穷。为有效保护森林资源,我省相继出台了一系列法律法规,形成了以《森林法》、《野生动物保护法》为主体,《浙江省森林管理条例》等地方性法规、规章相配套的林业法律法规体系。

产业发展特色鲜明

新中国成立以来,我省林业产业不断发展壮大。特别是改革开放以来,我省在坚持生态优先的同时,通过机制创新、政策引导、资金扶持,激活各类林业生产要素,促使林业产业发展,并形成鲜明特色。全省有51个县(市、区)林业产值超过5亿元,27个县(市、区)超过10亿元,林业产业已成为我省农业农村经济的支柱产业。

林业第一产业抓基地建设。在全省20个山区县开展大规模的用材林基地造林。同时,积极发展经济特产林,开展多层次开发,以获得最大的经济效益。竹业、花卉苗木业、珍稀干果业成为农民增收致富的支柱产业。第二产业抓竹木加工业。嘉兴、湖州的胶合板,南浔的实木地板,台州的木制工艺品,丽水的高中密度纤维板,温州、玉环的木制家具……所有这些,形成了鲜明的竹木加工区域特色。第三产业抓森林旅游。目前,全省有省级以上森林公园101个,四星级以上森林旅游区9个。仅2008年,全省森林旅游区年接待游客5928万人次,森林旅游总收入135.81亿元。

兴林富民相谐相助

我省林业在资源不断增长、生态环境不断改善、产业快速发展的同时,对林农致富的贡献也越来越大,真正实现了林兴民富。首批兴林富民示范村的林农人均收入达到7731元,其中林业收入4767元。

据悉,目前全省有竹林总面积1185万亩,占全国竹林总面积的16.18%,2008年全省竹业总产值达216亿元。全省有近40个县(市、区)的竹业产值超亿元,其中安吉最高,为90多亿元。尽管我省竹林面积排全国第五位,但竹业产值、出口创汇分别占全国的30.1%、35.62%,均居全国前茅;竹林栽培、加工利用居全国领先水平。毛竹低改、竹笋覆盖早出等技术的推广应用,使竹林的亩均年收入由原来的几百元增加到2000多元。

花卉苗木业则经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程。特别是改革开放以来,我省花卉苗木产业从各大传统农业优势产业中异军突起。据统计,2008年,全省花卉苗木种植面积为156.5万亩,位居全国前列,产值为88亿元,均比改革开放前增加了200多倍。经过60年的发展,我省已形成了杭州、绍兴、宁波、金华、嘉兴五大产业集群和萧山、北仑、奉化、余姚、长兴、绍兴、嵊州、婺城、金东、海宁十大花卉苗木主产县(市、区)。

森林资源稳步增长

全省森林面积由1979年的342.89万公顷增加到2007年589.83万公顷,增幅172%;森林蓄积量从7918.3万立方米增加到20016.51万立方米,增幅253%;森林覆盖率从36.4%提高到60.5%,增长了24.1个百分点(如下图)。

这一成果的取得,一是得益于党的改革开放政策。1983年实行林业“三定”后,绿化造林呈现出国家、集体和个人一起上的新局面,并出现了以家庭联产承包经营为主要形式的千家万户造林的新气象。二是得益于省委、省政府一系列重大战略决策。1989年省委、省政府作出了“两年准备,五年消灭荒山,十年绿化浙江”的决定,全省再次开展了轰轰烈烈的绿化造林运动,取得了人工乔木林、竹林、经济林的大发展,并为森林资源的可持续发展奠定了良好的基础。同时,陆续启动了平原绿化、长防林、海防林等林业生态建设工程。三是得益于正确的指导方针。1999年以后,浙江林业建设坚持“严格保护、积极发展、科学经营、持续利用”的指导方针,实施以生态建设为主的林业发展战略,森林资源保护与发展同步前进。

生态建设成效显著

按照省委、省政府提出的“建设生态省、打造绿色浙江”和全面建设林业现代化的战略目标,我省启动了3000万亩重点公益林建设工程,实施了生态公益林建设、城乡绿化一体化、绿色通道建设、防护林建设、野生动植物保护和自然保护区建设的林业五大工程。建立了森林生态效益补偿基金制度,补偿资金从2001年的每年每亩3元提高到2008年的15元,8年时间跨越三大步,实现了有偿使用生态资源的突破。在生态建设中,大胆创新体制机制,租地绿化、土地流转绿化、专业队造林绿化等形式层出不穷。为有效保护森林资源,我省相继出台了一系列法律法规,形成了以《森林法》、《野生动物保护法》为主体,《浙江省森林管理条例》等地方性法规、规章相配套的林业法律法规体系。

产业发展特色鲜明

新中国成立以来,我省林业产业不断发展壮大。特别是改革开放以来,我省在坚持生态优先的同时,通过机制创新、政策引导、资金扶持,激活各类林业生产要素,促使林业产业发展,并形成鲜明特色。全省有51个县(市、区)林业产值超过5亿元,27个县(市、区)超过10亿元,林业产业已成为我省农业农村经济的支柱产业。

林业第一产业抓基地建设。在全省20个山区县开展大规模的用材林基地造林。同时,积极发展经济特产林,开展多层次开发,以获得最大的经济效益。竹业、花卉苗木业、珍稀干果业成为农民增收致富的支柱产业。第二产业抓竹木加工业。嘉兴、湖州的胶合板,南浔的实木地板,台州的木制工艺品,丽水的高中密度纤维板,温州、玉环的木制家具……所有这些,形成了鲜明的竹木加工区域特色。第三产业抓森林旅游。目前,全省有省级以上森林公园101个,四星级以上森林旅游区9个。仅2008年,全省森林旅游区年接待游客5928万人次,森林旅游总收入135.81亿元。

兴林富民相谐相助

我省林业在资源不断增长、生态环境不断改善、产业快速发展的同时,对林农致富的贡献也越来越大,真正实现了林兴民富。首批兴林富民示范村的林农人均收入达到7731元,其中林业收入4767元。

据悉,目前全省有竹林总面积1185万亩,占全国竹林总面积的16.18%,2008年全省竹业总产值达216亿元。全省有近40个县(市、区)的竹业产值超亿元,其中安吉最高,为90多亿元。尽管我省竹林面积排全国第五位,但竹业产值、出口创汇分别占全国的30.1%、35.62%,均居全国前茅;竹林栽培、加工利用居全国领先水平。毛竹低改、竹笋覆盖早出等技术的推广应用,使竹林的亩均年收入由原来的几百元增加到2000多元。

花卉苗木业则经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程。特别是改革开放以来,我省花卉苗木产业从各大传统农业优势产业中异军突起。据统计,2008年,全省花卉苗木种植面积为156.5万亩,位居全国前列,产值为88亿元,均比改革开放前增加了200多倍。经过60年的发展,我省已形成了杭州、绍兴、宁波、金华、嘉兴五大产业集群和萧山、北仑、奉化、余姚、长兴、绍兴、嵊州、婺城、金东、海宁十大花卉苗木主产县(市、区)。