数说70年:“解码”浙江林业巨变

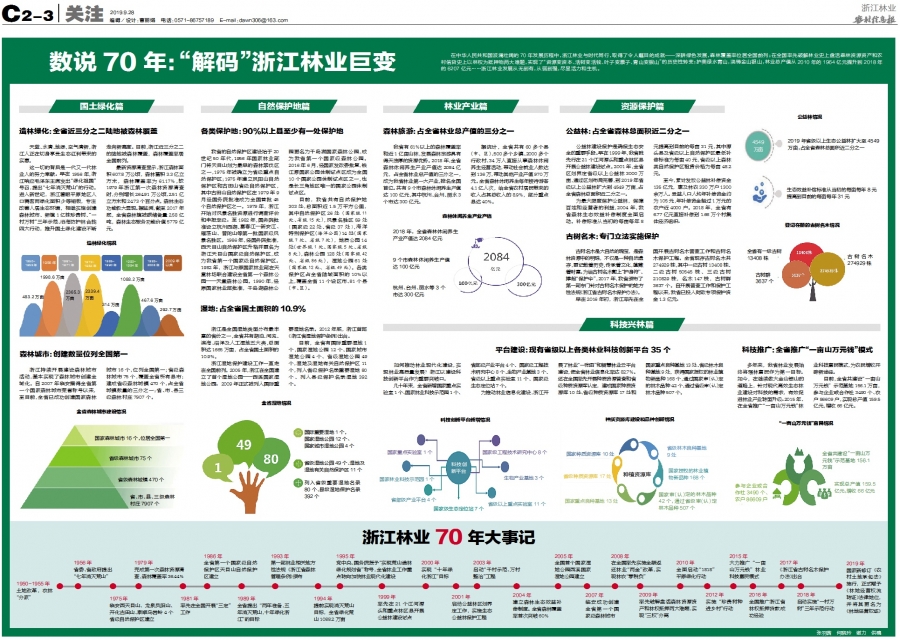

在中华人民共和国波澜壮阔的70年发展历程中,浙江林业与时代同行,取得了令人瞩目的成就——深耕绿色发展,森林覆盖率位居全国前列;在全国率先破解林业史上盘活森林资源资产和农村信贷史上以林权为抵押物两大难题,实现了“资源变资本、活树变活钱、叶子变票子、青山变银山”的历史性转变;护美绿水青山,浇铸金山银山,林业总产值从2010年的1964亿元提升到2018年的6207亿元……浙江林业发展从无到有,从弱到强,尽显活力和生机。

国土绿化篇

造林绿化:全省近三分之二陆地被森林覆盖

天蓝、水清、地绿,空气清新,浙江人正在切身享受生态红利带来的实惠。

这一切的背后是一代又一代林业人的努力奉献。早在1956年,浙江响应毛泽东主席发出“绿化祖国”号召,提出“七年消灭荒山”的行动。进入新世纪,浙江着眼平原地区人口稠密而绿化面积少等短板,专注改善人居生态环境,相继实施创建森林城市、新植1亿株珍贵树、“一村万树”三年示范、沿海防护林合拢四大行动,推升国土绿化建设不断走向新高度。目前,浙江近三分之二的陆地被森林覆盖,森林覆盖率居全国前列。

最新资源清查显示,浙江森林面积607.8万公顷,森林蓄积3.3亿立方米,森林覆盖率为61.17%,较1979年浙江第一次森林资源清查时,分别增长264.91万公顷、2.51亿立方米和24.73个百分点。森林生态功能极大显现。据监测,截至2017年底,全省森林植被碳储备量2.58亿吨,森林生态服务功能价值5779亿元。

造林绿化情况

森林城市:创建数量位列全国第一

浙江持续开展建设森林城市活动,基本实现了森林城市创建全域化。自2007年临安摘得全省第一个国家森林城市荣誉称号以来,至目前,全省已成功创建国家森林城市16个,位列全国第一;省级森林城市75个,覆盖全省所有县市;建成省级森林城镇470个,占全省城镇数量的三分之一;省、市、县三级森林村庄7907个。

自然保护地篇

各类保护地:90%以上县至少有一处保护地

我省的自然保护区建设始于20世纪50年代,1956年国家林业部门将天目山划为最早的森林禁伐区之一,1975年被确立为省级重点自然保护区;1975年建立凤阳山自然保护区和古田山省级自然保护区,其中古田山自然保护区在1979年9月经国务院批准成为全国首批45个自然保护区之一。1979年,浙江开始对风景名胜资源进行调查评价和申报定级。至1982年,国务院批准设立杭州西湖、富春江—新安江、雁荡山、普陀山等第一批国家级风景名胜区。1986年,经国务院批准,西天目山自然保护区升格并更名为浙江天目山国家级自然保护区,成为我省第一个国家级自然保护区。1982年,浙江与原国家林业部在天童林场联合建设全省第一个森林公园——天童森林公园。1990年,经原国家林业部批准,千岛湖森林公园更名为千岛湖国家森林公园,成为我省第一个国家级森林公园。2016年6月,经国家发改委批复,钱江源国家公园体制试点区成为全国10个国家公园体制试点区之一,也是长三角地区唯一的国家公园体制试点区。

目前,我省共有自然保护地303处,总面积近1.5万平方公里,其中自然保护区26处(国家级11处、省级15处),风景名胜区59处(国家级22处、省级37处),海洋特别保护区(海洋公园)14处(国家级7处、省级7处),地质公园14处(世界级1处、国家级5处、省级8处),森林公园128处(国家级42处、省级86处),湿地公园61处(国家级12处、省级49处)。各类保护区占全省陆域面积的10%以上,覆盖全省11个设区市、81个县(市、区)。

湿地:占全省国土面积的10.9%

浙江是全国湿地类型分布最丰富的省份之一,全省共有湖泊、河流、滨海、沼泽及人工湿地五大类,总面积达1665万亩,占全省国土面积的10.9%。

浙江湿地保护建设工作一直走在全国前列。2005年,浙江在全国建立了首个湿地公园——西溪国家湿地公园。2009年正式被列入国际重要湿地名录。2012年底,浙江首部《浙江省湿地保护条例》出台。

目前,全省有国际重要湿地1个,国家湿地公园12个、国家城市湿地公园4个、省级湿地公园49个,湿地及湿地有关自然保护区11个,列入省级保护名录重要湿地80个、列入县级保护名录湿地392个。

林业产业篇

森林旅游:占全省林业总产值的三分之一

我省有61%以上的森林覆盖率和近1亿亩山林,发展森林旅游具有得天独厚的资源优势。2018年,全省森林休闲养生产业产值达2084亿元,占全省林业总产值的三分之一,成为我省林业第一大产业,排名全国首位。共有9个市森林休闲养生产值达100亿元,其中杭州、台州、丽水3个市达300亿元。

据统计,全省共有60多个县(市、区)、500多个乡镇、2000多个行政村、34万人直接从事森林休闲养生经营活动,带动社会就业人数达到136万,带动其他产业产值970万元。全省森林休闲养生每年接待游客4.1亿人次,给全省农村居民带来的收入占其总收入的8.9%,部分重点县达40%。

资源保护篇

公益林:占全省森林总面积近二分之一

公益林建设保护是确保生态安全的重要手段。早在1999年,我省就先行在21个江河源头和重点林区县开展公益林建设试点。2001年,全省区划界定省级以上公益林3000万亩,通过区划布局完善,到2019年省级以上公益林扩大到4549万亩,占全省森林总面积近二分之一。

为最大限度保护公益林,保障百姓和经营者的利益,2004年,我省森林生态效益补偿制度全面启动。补偿标准从当初的每亩每年8元提高到目前的每亩31元,其中源头县及省级以上自然保护区最低补偿标准为每亩40元,省级以上森林类自然保护区租赁价格为每亩48.2元。

至今,累计发放公益林补偿资金135亿元,惠及林农330万户1300余万人。受益人口人均年补偿资金约为105元,年补偿资金超过1万元的农户近4000户。2018年,全省有6.77亿元直接补偿到1.66万个村集体经济组织。

古树名木:专门立法实施保护

古树名木是大自然的瑰宝,是森林资源中的明珠,不仅是一种自然遗存,更记载着历史,传承着文化,蕴藏着财富。为给古树名木戴上“护身符”、撑起“保护伞”,2017年,我省颁布了第一部专门针对古树名木保护的地方性法规《浙江省古树名木保护办法》。

早在2016年初,浙江率先在全国开展古树名木普查工作和古树名木保护工程。全省现存古树名木共274929株,其中一级古树13408株、二级古树 50545株、三级古树210829株,名木147株,古树群3637个。自开展普查工作和保护工程以来,我省已投入财政专项保护资金1.3亿元。

科技兴林篇

平台建设:现有省级以上各类林业科技创新平台35个

如何推动林业现代化建设,实现林业高质量发展?浙江以建设科技创新平台作为重要突破口。

几十年来,全省新增国家重点实验室1个、国家林业科技示范园1个、省部级产业平台4个、国家级工程技术研究中心8个、生物产业基地3个、省级以上重点实验室11个、国家级生态定位站7个。

为推动林业信息化建设,浙江开展了林业“一张图”和智慧林业云平台建设,使全省林业信息化率达82.7%。还在全国率先开展种质资源普查和省级种质资源库认定,建成国家种质资源库10处、省级种质资源库17处和国家重点良种基地13处、省级林木良种基地9处,获得国家授权的林业植物新品种168个,通过国家审(认)定的林木品种42个,通过省级审(认)定林木品种507个。

科技推广:全省推广“一亩山万元钱”模式

多年来,我省林业发展始终将强林富民作为第一目标。如今,在继续做大金山银山的道路上,针对现代高效生态林业建设对科技的需求,有效促进林业产业转型升级。2015年,在全省推广“一亩山万元钱”林业科技富民模式,为农民增收开辟新途径。

目前,全省共建设“一亩山万元钱”示范基地156.1万亩,参与企业或合作社3490个、农户86609户,实现总产值159.5亿元,增收66亿元。

张羽茜 何晓玲 谢力 供稿

国土绿化篇

造林绿化:全省近三分之二陆地被森林覆盖

天蓝、水清、地绿,空气清新,浙江人正在切身享受生态红利带来的实惠。

这一切的背后是一代又一代林业人的努力奉献。早在1956年,浙江响应毛泽东主席发出“绿化祖国”号召,提出“七年消灭荒山”的行动。进入新世纪,浙江着眼平原地区人口稠密而绿化面积少等短板,专注改善人居生态环境,相继实施创建森林城市、新植1亿株珍贵树、“一村万树”三年示范、沿海防护林合拢四大行动,推升国土绿化建设不断走向新高度。目前,浙江近三分之二的陆地被森林覆盖,森林覆盖率居全国前列。

最新资源清查显示,浙江森林面积607.8万公顷,森林蓄积3.3亿立方米,森林覆盖率为61.17%,较1979年浙江第一次森林资源清查时,分别增长264.91万公顷、2.51亿立方米和24.73个百分点。森林生态功能极大显现。据监测,截至2017年底,全省森林植被碳储备量2.58亿吨,森林生态服务功能价值5779亿元。

造林绿化情况

森林城市:创建数量位列全国第一

浙江持续开展建设森林城市活动,基本实现了森林城市创建全域化。自2007年临安摘得全省第一个国家森林城市荣誉称号以来,至目前,全省已成功创建国家森林城市16个,位列全国第一;省级森林城市75个,覆盖全省所有县市;建成省级森林城镇470个,占全省城镇数量的三分之一;省、市、县三级森林村庄7907个。

自然保护地篇

各类保护地:90%以上县至少有一处保护地

我省的自然保护区建设始于20世纪50年代,1956年国家林业部门将天目山划为最早的森林禁伐区之一,1975年被确立为省级重点自然保护区;1975年建立凤阳山自然保护区和古田山省级自然保护区,其中古田山自然保护区在1979年9月经国务院批准成为全国首批45个自然保护区之一。1979年,浙江开始对风景名胜资源进行调查评价和申报定级。至1982年,国务院批准设立杭州西湖、富春江—新安江、雁荡山、普陀山等第一批国家级风景名胜区。1986年,经国务院批准,西天目山自然保护区升格并更名为浙江天目山国家级自然保护区,成为我省第一个国家级自然保护区。1982年,浙江与原国家林业部在天童林场联合建设全省第一个森林公园——天童森林公园。1990年,经原国家林业部批准,千岛湖森林公园更名为千岛湖国家森林公园,成为我省第一个国家级森林公园。2016年6月,经国家发改委批复,钱江源国家公园体制试点区成为全国10个国家公园体制试点区之一,也是长三角地区唯一的国家公园体制试点区。

目前,我省共有自然保护地303处,总面积近1.5万平方公里,其中自然保护区26处(国家级11处、省级15处),风景名胜区59处(国家级22处、省级37处),海洋特别保护区(海洋公园)14处(国家级7处、省级7处),地质公园14处(世界级1处、国家级5处、省级8处),森林公园128处(国家级42处、省级86处),湿地公园61处(国家级12处、省级49处)。各类保护区占全省陆域面积的10%以上,覆盖全省11个设区市、81个县(市、区)。

湿地:占全省国土面积的10.9%

浙江是全国湿地类型分布最丰富的省份之一,全省共有湖泊、河流、滨海、沼泽及人工湿地五大类,总面积达1665万亩,占全省国土面积的10.9%。

浙江湿地保护建设工作一直走在全国前列。2005年,浙江在全国建立了首个湿地公园——西溪国家湿地公园。2009年正式被列入国际重要湿地名录。2012年底,浙江首部《浙江省湿地保护条例》出台。

目前,全省有国际重要湿地1个,国家湿地公园12个、国家城市湿地公园4个、省级湿地公园49个,湿地及湿地有关自然保护区11个,列入省级保护名录重要湿地80个、列入县级保护名录湿地392个。

林业产业篇

森林旅游:占全省林业总产值的三分之一

我省有61%以上的森林覆盖率和近1亿亩山林,发展森林旅游具有得天独厚的资源优势。2018年,全省森林休闲养生产业产值达2084亿元,占全省林业总产值的三分之一,成为我省林业第一大产业,排名全国首位。共有9个市森林休闲养生产值达100亿元,其中杭州、台州、丽水3个市达300亿元。

据统计,全省共有60多个县(市、区)、500多个乡镇、2000多个行政村、34万人直接从事森林休闲养生经营活动,带动社会就业人数达到136万,带动其他产业产值970万元。全省森林休闲养生每年接待游客4.1亿人次,给全省农村居民带来的收入占其总收入的8.9%,部分重点县达40%。

资源保护篇

公益林:占全省森林总面积近二分之一

公益林建设保护是确保生态安全的重要手段。早在1999年,我省就先行在21个江河源头和重点林区县开展公益林建设试点。2001年,全省区划界定省级以上公益林3000万亩,通过区划布局完善,到2019年省级以上公益林扩大到4549万亩,占全省森林总面积近二分之一。

为最大限度保护公益林,保障百姓和经营者的利益,2004年,我省森林生态效益补偿制度全面启动。补偿标准从当初的每亩每年8元提高到目前的每亩31元,其中源头县及省级以上自然保护区最低补偿标准为每亩40元,省级以上森林类自然保护区租赁价格为每亩48.2元。

至今,累计发放公益林补偿资金135亿元,惠及林农330万户1300余万人。受益人口人均年补偿资金约为105元,年补偿资金超过1万元的农户近4000户。2018年,全省有6.77亿元直接补偿到1.66万个村集体经济组织。

古树名木:专门立法实施保护

古树名木是大自然的瑰宝,是森林资源中的明珠,不仅是一种自然遗存,更记载着历史,传承着文化,蕴藏着财富。为给古树名木戴上“护身符”、撑起“保护伞”,2017年,我省颁布了第一部专门针对古树名木保护的地方性法规《浙江省古树名木保护办法》。

早在2016年初,浙江率先在全国开展古树名木普查工作和古树名木保护工程。全省现存古树名木共274929株,其中一级古树13408株、二级古树 50545株、三级古树210829株,名木147株,古树群3637个。自开展普查工作和保护工程以来,我省已投入财政专项保护资金1.3亿元。

科技兴林篇

平台建设:现有省级以上各类林业科技创新平台35个

如何推动林业现代化建设,实现林业高质量发展?浙江以建设科技创新平台作为重要突破口。

几十年来,全省新增国家重点实验室1个、国家林业科技示范园1个、省部级产业平台4个、国家级工程技术研究中心8个、生物产业基地3个、省级以上重点实验室11个、国家级生态定位站7个。

为推动林业信息化建设,浙江开展了林业“一张图”和智慧林业云平台建设,使全省林业信息化率达82.7%。还在全国率先开展种质资源普查和省级种质资源库认定,建成国家种质资源库10处、省级种质资源库17处和国家重点良种基地13处、省级林木良种基地9处,获得国家授权的林业植物新品种168个,通过国家审(认)定的林木品种42个,通过省级审(认)定林木品种507个。

科技推广:全省推广“一亩山万元钱”模式

多年来,我省林业发展始终将强林富民作为第一目标。如今,在继续做大金山银山的道路上,针对现代高效生态林业建设对科技的需求,有效促进林业产业转型升级。2015年,在全省推广“一亩山万元钱”林业科技富民模式,为农民增收开辟新途径。

目前,全省共建设“一亩山万元钱”示范基地156.1万亩,参与企业或合作社3490个、农户86609户,实现总产值159.5亿元,增收66亿元。

张羽茜 何晓玲 谢力 供稿